Senza Confini

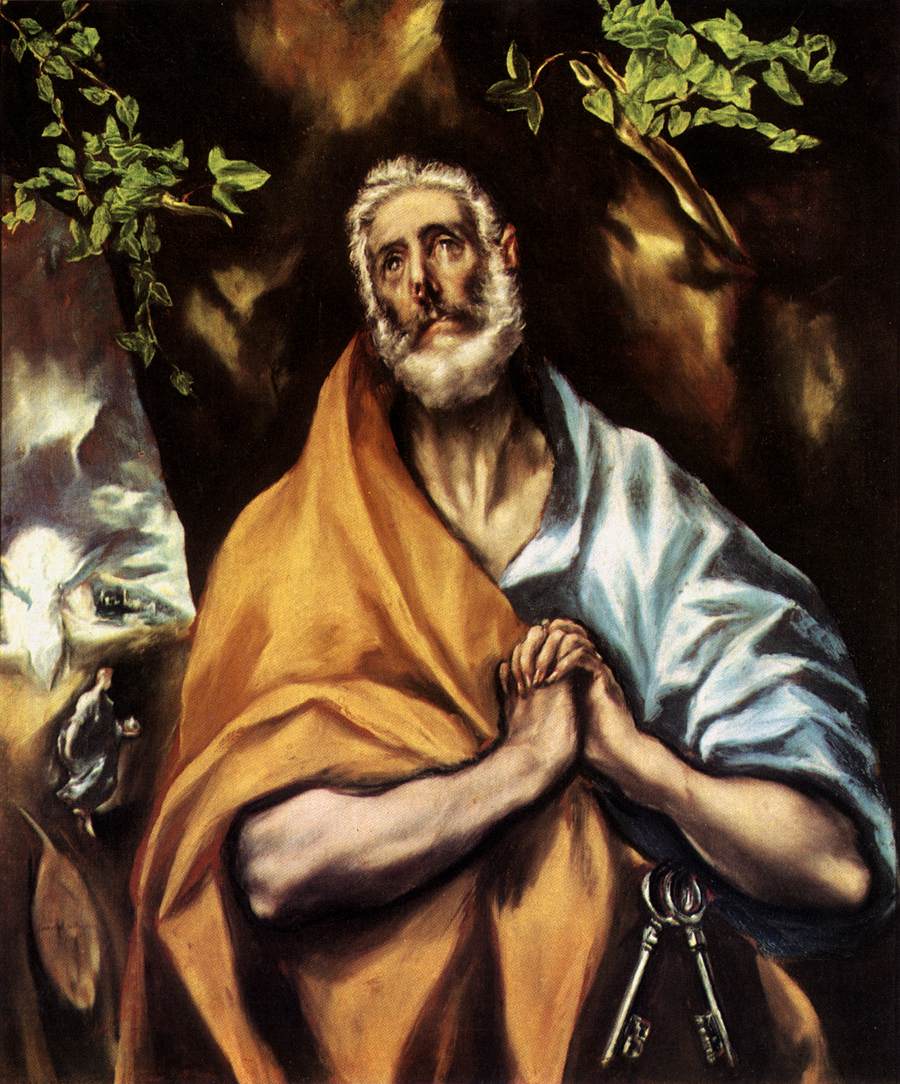

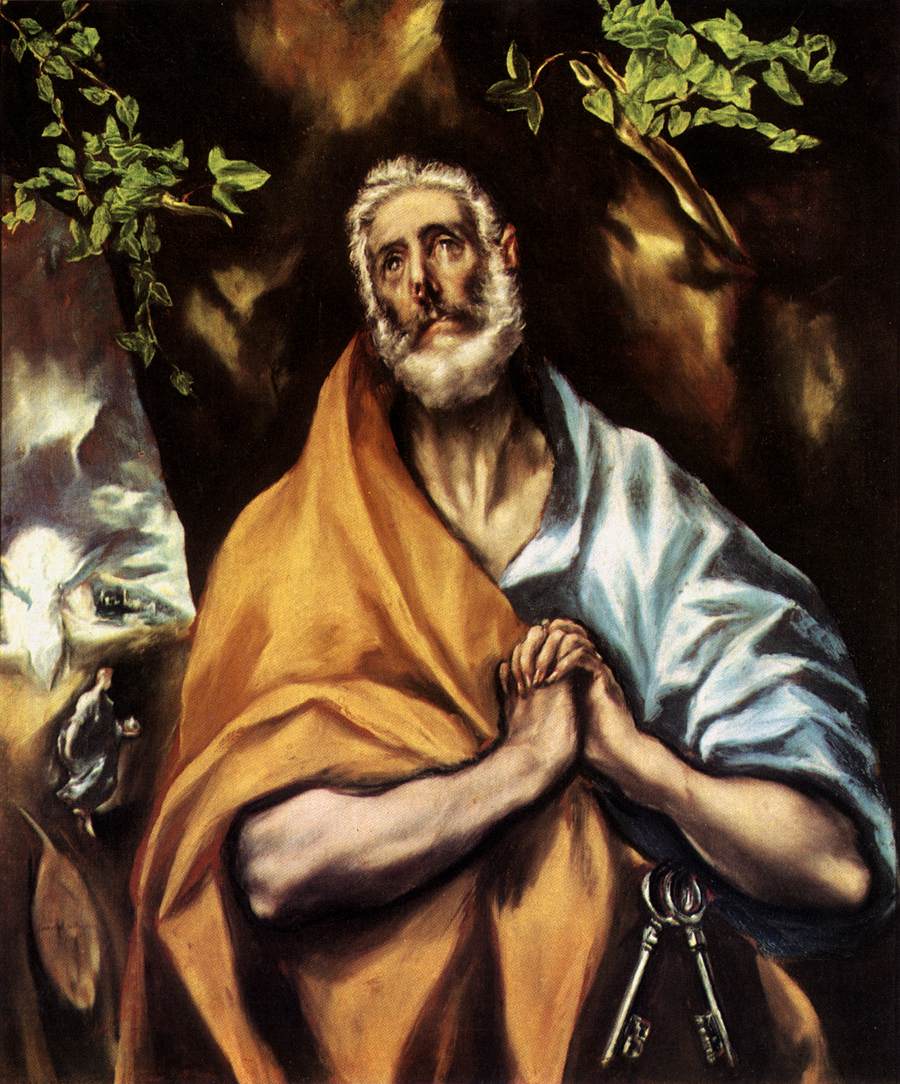

El Greco (1545 - 1614)<br>San Pietro in lacrime

Quello che resta dentro bisbiglia al cuore sovraccarico e lo fa scoppiare

Parrocchia di San Pio X in Cinisello Balsamo - MI

Omelia di don Danilo Dorini del 18 aprile 2003

Pomeriggio del Venerdì Santo

Dal dipinto di Doménikos Theotokòpoulos, detto

EL GRECO

Candia (Creta, Grecia) 1541 - Toledo (Spagna) 1614

“SAN PIETRO IN LACRIME”

ca. 1605

Toledo, Casa e Museo El Greco

Pietro è l’oggetto della nostra riflessione di oggi perché in ciascuno di noi c’è, nel bene e nel male, un po’ di Pietro: adorando Gesù nell’altare della riposizione – che ora cercherò di presentarvi – ciascuno di noi potrà scoprire il Pietro che porta dentro di sé.

Nel museo di Toledo in Spagna dedicato al pittore naturalizzato spagnolo, ma di origine greca, detto, appunto, El Greco è custodita una serie di ritratti degli apostoli, c’è anche quello di Pietro intitolato “Le lacrime di Pietro” che noi vediamo riprodotto nell’altare della riposizione.

L’apostolo ha gli occhi colmi di lacrime e, in un moto di intenso pentimento, la sua testa, i suoi occhi, le mani sono come gettati verso l’alto, protesi alla ricerca di un volto che possa condividere e comprendere la sua angoscia.

La struggente rappresentazione del volto di Pietro è colta in una luce drammatica. Con straordinaria capacità di sintesi El Greco ha saputo dare unità pittorica ad avvenimenti che appartengono a tempi diversi.

“E uscito all’aperto pianse amaramente”.

Vi sono tanti motivi per piangere e tanti modi di versare lacrime; ci sono momenti nei quali piangere è segno di umanità e altri nei quali di debolezza e dunque sarebbe più dignitoso trattenerle, ma va da sé che nella società dell’esibizionismo anche le lacrime servono per fare ascolto, vendere, alzare l’audience… quasi fossero un diritto per tutti, sempre e comunque.

È l’unica volta nella quale si parla di Pietro in pianto, non c’è altra citazione simile a questa.

Perché Pietro piange? Dice il vangelo che dopo aver negato per 3 volte di conoscere Gesù “Pietro si ricordò delle parole dette da Gesù; Prima che il gallo canti…”.

Paradossalmente ha detto la verità: ha vissuto con un uomo, Gesù, per tanto tempo ma senza capirlo. È bastato che Gesù si rivelasse “vero” e non fosse una volta tanto il Maestro a cui rivolgersi sempre, quello che aveva la parola giusta in ogni situazione bensì un uomo come gli altri, un amico da consolare, da non lasciare solo nei momenti difficili, per cominciare a scandalizzarsi e non capire.

Credo che sia un’esperienza comune a tanti di noi; spesso mi capita di parlare coi giovani e chiedo loro di avere misericordia dei limiti e dei peccati di noi adulti, si stupiscono ma è doveroso non nascondere loro la nostra povertà umana, affinché da adulti sappiano accettare i propri limiti e avere misericordia degli altri più deboli. “Non lo conosco”: non è paura, ma smarrimento totale, confusione mentale.

Nell’orto degli ulivi davanti al volto di Gesù che l’aveva svegliato ha provato uno choc: un volto spaventato e angosciato. Cominciò allora ad affiorare il dubbio: è veramente lui il Signore? Come può Dio manifestarsi in un uomo così povero? Come può in tal modo, così conciato, essere il salvatore del mondo? Dopo la cattura di Gesù “tutti i discepoli fuggirono”, lui Pietro invece no: “lo segue da lontano”. Non sa più chi è lui stesso, qual è il suo posto, cosa deve fare, eppure… non può non seguirlo; l’attaccamento e l’affetto per Gesù è tale che rimane, ma “da lontano”. Una scelta di compromesso che si fa palese non rinnegamento.

Ma, per fortuna, “subito un gallo cantò” e si ricordò delle parole di Gesù e iniziò la conversione di Pietro, gradualmente. Gesù aveva voluto veramente questi fatti e lui, Pietro, non lo aveva capito, nonostante gli anni trascorsi insieme.

“Pianse amaramente”: gli uomini, le persone forti sono capaci di piangere, non si vergognano di piangere per il dolore o per la felicità mai per debolezza. Solo i Rambo del cinema non piangono mai perché sono macchiette caricaturali e non persone in carne ed ossa.

Nel pannello che tra un po’ vedremo, qui davanti all’altare, il pittore ha ritratto Gesù con le lacrime agli occhi mentre porta la croce: Gesù non si è vergognato di piangere pubblicamente. Si ha il diritto di piangere quando si ha a che fare col dolore o con la felicità, eccessivi entrambi.

Scrisse più di 4 secoli fa W. Shakespeare. “Quello che resta dentro bisbiglia al cuore sovraccarico e lo fa scoppiare”. Quando il dolore o la felicità superano la nostra capacità di contenimento le lacrime sono simbolo di verità umana come diceva il nostro Foscolo: “ogni lacrima insegna ai mortali una verità”; ma quando si è solo all’inizio, ossia quando le motivazioni sono banali e futili, quando non si è dato il meglio di sé stessi, quando non ci si è giocati fino in fondo ma ci si è limitati al minimo sforzo illudendosi di conseguire il massimo rendimento, allora è più dignitoso non piangere, tenere per sé le proprie lacrime.

Perdonate l’accenno sportivo, ma – senza voler giudicare nessuno – credo sia molto esplicativo: tra le lacrime di Baresi a USA ’94 e quelle neroazzurre del 5 maggio dello scorso anno c’è una bella differenza; non sono le stesse lacrime. Sincere entrambe ma ben diversa è la loro origine.

Pietro, che per Gesù aveva lasciato tutto, tra le lacrime comincia a intravvedere che Dio si rivela nel Cristo schiaffeggiato, insultato, rinnegato da lui e che va a morire per lui, e lui per tutta la vita non era riuscito a capire chi fosse e cosa volesse. Pietro entra in questa lacerazione, questa umiliazione vergognosa nella conoscenza del mistero di Dio e del servo sofferente.

Anche le lacrime di coccodrillo sono sincere ma sterili, improduttive, inefficaci: di altro genere sono quelle di Pietro.

Nell’altare della riposizione stanno due salici piangenti da cui pendono delle lacrime, altre son già cadute a terra, in mezzo alla sabbia, la loro caduta ha generato dei fiori, di vari colori perché il cambiamento interiore, la redenzione dal male non è uguale per tutti, anzi ciascuno di noi possiede le proprie modalità di conversione e mutamento.

Anche nel dipinto di El Greco ci sono degli elementi di redenzione: l’acceso panneggio giallo-cromo del manto e la tunica bianca avvolgono il corpo di Pietro come in un bozzolo da cui escono solo la testa e le robuste braccia, Le mani sgraziate si intrecciano e le chiavi riflettono una luce metallica.

Un possente tronco d’albero separa il primo piano dal fondo monocromatico dove alla sinistra di chi guarda l’angelo annuncia la risurrezione e una donna va verso il sepolcro di Cristo portando il vaso con l’unguento.

Noi che siamo così facili a sovvertire con la mediocrità della vita la bellezza dei nostri propositi, ci rallegriamo nel vedere che l’entusiasta e incostante ma sincero pescatore della Galilea è stato riconquistato da Gesù dopo il suo sbandamento e riabilitato al vertice della chiesa. La vicenda di Pietro ci dice che c’è sempre speranza per tutti, per quanto sia in noi deprimente la coscienza della nostra meschinità e dei nostri torti.

Adoriamo ora la croce e nella preghiera chiediamo a Dio il dono del saper distinguere i momenti nei quali piangere è anche un atto di umiltà dai momenti nei quali è pura debolezza e ci conceda di cercare e incontrare in quei momenti un cireneo sulla cui spalla posare la testa per piangere dal momento che versare lacrime in solitudine rappresenta l’anticamera della disperazione: Giuda insegna.