L'Eclettico

Orientalismo d’Italia

Un arabesco di intrecci fra arte e storia

L'ECLETTICO - web "aperiodico"

ORIENTALISMO D’ITALIA

Un arabesco di intrecci fra arte e storia

Sogno esotico di un Oriente vagheggiato o puntuale descrizione di terre lontane dall’esperienza quotidiana? Un po’ l’uno ed un poco l’altra: questo è stato l’Orientalismo, almeno nella sua declinazione italiana che abbiamo potuto conoscere visitando la mostra ORIENTALISMO. In viaggio dall’Egitto a Costantinopoli prodotta dalla GAM di via Manzoni a Milano.

Una proposta di sicuro interesse per gli appassionati del genere, ma che hanno apprezzato anche gli amanti della pittura ottocentesca nella sua accezione più generale e chi è semplicemente animato da curiosità, come chi scrive. Per quanto ci riguarda è stata infatti l’occasione di incontrare, per la prima volta in un approfondimento tematicamente omogeneo, un ennesimo tassello dell’incredibile mosaico di stili e correnti artistiche circolate in Europa fra Otto e Novecento che rivelano sempre nuove ramificazioni ad ogni tentativo di approfondirle ed esaurirle compiutamente.

Più precisamente, l’Orientalismo è una corrente pittorica che si affaccia sulla scena artistica in Francia alla fine del Settecento per poi svilupparsi nell’Ottocento soprattutto in Francia ed in Inghilterra.

Interessato a stupire il pubblico rappresentando paesaggi, ambientazioni ed atmosfere tipici del mondo orientale, il movimento nasce nel più ampio contesto di tendenze provenienti dall’esotismo, che hanno influenzato il mondo culturale e artistico dell’Europa, soprattutto fra il Settecento e il Novecento, e come evoluzione del Romanticismo che, dalla prima metà dell’Ottocento, era entrato in relazione dialettica con il Neoclassicismo ed il cui più noto esponente in Italia era stato Francesco Hayez (Venezia, 10 febbraio 1791 – Milano, 12 febbraio 1882).

HAYEZ FILELLENO

Come esempio della sua pittura, anticipando qui quanto si dirà più avanti della Guerra d’indipendenza greca, ne pubblichiamo I profughi di Parga.

Sono due le motivazioni che ispirano al pittore questo soggetto. Anzitutto la Storia, che nel 1819 vede il piccolo paesino greco di Parga, località sulla costa Ionica della Grecia, di fronte a Corfù, all’epoca sotto la protezione inglese, ceduto al nemico ottomano con tutti i suoi abitanti trattati come oggetti. In secondo luogo la Letteratura: un poemetto di Giovanni Berchet pubblicato nel 1823 che, con questo titolo, raccontava il triste fatto di pochi anni prima.

Terminato nel 1831, il dipinto si colloca sulla scia di una delle “correnti” del romanticismo, il filellenismo, che vede i maggiori intellettuali europei schierarsi a favore del popolo greco, insorto “ufficialmente” contro il dominio turco nel 1821, ma che già covava volontà indipendentiste da molto prima. Tema centrale dell’opera è, infatti, l’orgoglio nazionale, il categorico rifiuto di sottostare alla dominazione nemica, le stesse spinte, in sostanza, che avevano portato i profughi di Parga a lasciare la loro cittadina per migrare verso le isole di Cefalonia e Corfù.

L’Orientalismo raggiunge l’apice della sua massima espressione fra il 1860 e il 1880, poi declina per tornare a rinverdire negli anni ’20 del Novecento per via del ritrovamento della tomba di Tutankamon (il 4 novembre 1922) che ravviva l’interesse per questi soggetti.

L’Orientalismo raggiunge l’apice della sua massima espressione fra il 1860 e il 1880, poi declina per tornare a rinverdire negli anni ’20 del Novecento per via del ritrovamento della tomba di Tutankamon (il 4 novembre 1922) che ravviva l’interesse per questi soggetti.

È di questo periodo (autunno 1921), ad esempio, l’Odalisca in pantaloni rossi di Henri Matisse (Le Cateau-Cambrésis, Francia, 31 dicembre 1869 - Nizza, 3 novembre 1954) vista in Il volto del Novecento (leggi di più >>>).

Diversamente da quanto avviene nel caso di Giapponismo e Chinoiserie, che sono stili (il primo l’abbiamo già conosciuto, ad esempio, in L’Aquilone di Carlo Fornara, visto in Anima Bianca - leggi di più >>> - esempio delle seconde può essere la pagoda cinese nei celeberrimi Kew gardens: i Giardini botanici Reali di Kew, a sud di Londra), i pittori orientalisti di metà Ottocento sono europei che dipingono ciascuno con il proprio stile ma sono accomunati dalla scelta di soggetti riferibili al “Vicino Oriente”.

VICINO O MEDIO ORIENTE?

È curioso osservare che quest’ultimo includeva gli stati affacciati sul mediterraneo Orientale, la Penisola Arabica e la Persia, genericamente individuati come Paesi del Levante. Gli stessi stati che oggi, nelle cronache quotidiane, sono individuati come appartenenti al Medio Oriente. Dunque si tratta di Vicino o di Medio Oriente? Come avviene anche in tanti altri campi, le cose cambiano sempre a seconda del punto di vista dal quale si guardano. In questo, il nostro attuale è purtroppo, ancora una volta, “succube” dell’egemonia culturale anglosassone, senza nemmeno porsi il dubbio di esserlo. Per gli Inglesi, infatti, “Vicino Oriente” era l’Europa di Sud Ovest e “Medio Oriente” l’Egitto e l’Asia di Sud Ovest. A creare a confusione è stato l’uso del vocabolo acriticamente introdotto dalla stampa quotidiana anche in Italia.

IL CLIMA DELL’EPOCA

Già dal XVI al XVIII secolo, in Europa occidentale pittura, musica ed arti applicate furono notevolmente influenzate dalle nuove relazioni, meno conflittuali, che si instaurarono con la Turchia rispetto ai secoli precedenti e che suscitarono un forte interesse per l’arte e la cultura dell’Impero ottomano.

Ad imitazione di esse divenne così di moda realizzare arredi, decorazioni, architetture, moda, abbigliamento, ma anche accessori e gioielli che furono dette Turqueries, o Turcherie.

Un ruolo importante nell’accompagnare questo fenomeno lo ebbero avvenimenti politici e fatti culturali, come la pubblicazione in Francia, nel 1702, della raccolta di novelle orientali: Le Mille e una notte.

Fra i primi, determinante nell’avvio dell’Orientalismo fu senza dubbio la campagna militare di Napoleone in Egitto del 1798 (a lato in un dipinto di Gérôme), specialmente perché al suo seguito erano presenti scienziati e personalità di rilievo della cultura del tempo che diffusero l’eco al ritorno in patria.

Fra i primi, determinante nell’avvio dell’Orientalismo fu senza dubbio la campagna militare di Napoleone in Egitto del 1798 (a lato in un dipinto di Gérôme), specialmente perché al suo seguito erano presenti scienziati e personalità di rilievo della cultura del tempo che diffusero l’eco al ritorno in patria.

Di notevole interesse è il reportage Voyage dans la haute et basse Egypte, pubblicato nel 1802, di ritorno dall’impresa in terra d’Africa, ed illustrato con le sue incisioni dal diplomatico, incisore e scrittore Dominique Vivant de Denon (Givry, Chalon-sur-Saône, 1747 - Parigi 1825).

Amico del pittore Jacques-Louis David (Parigi, 30 agosto 1748 - Regione di Bruxelles-Capitale, 29 dicembre 1825), compì missioni a Pietroburgo, in Svizzera, in Italia, aderì alla Rivoluzione e da Napoleone fu designato direttore generale dei musei: incarico che lo portò ad organizzare l’imponente raccolta di capolavori che lui chiamò Museo di Napoleone ed oggi conosciamo come il Louvre.

Amico del pittore Jacques-Louis David (Parigi, 30 agosto 1748 - Regione di Bruxelles-Capitale, 29 dicembre 1825), compì missioni a Pietroburgo, in Svizzera, in Italia, aderì alla Rivoluzione e da Napoleone fu designato direttore generale dei musei: incarico che lo portò ad organizzare l’imponente raccolta di capolavori che lui chiamò Museo di Napoleone ed oggi conosciamo come il Louvre.

LA GUERRA GRECO - TURCA

Altro episodio politico di rilievo del tempo fu la guerra d’indipendenza Greco-Turca combattuta dal popolo greco per affrancarsi dall’Impero Ottomano. I primi scontri cominciarono nel 1821.

Altro episodio politico di rilievo del tempo fu la guerra d’indipendenza Greco-Turca combattuta dal popolo greco per affrancarsi dall’Impero Ottomano. I primi scontri cominciarono nel 1821.

Ad aprire le ostilità fu la secessione dell’Epiro guidata da Alì Pascià di Tepeleni, un regno semi indipendente collocato fra le odierne Grecia e Albania. Approfittando della distrazione dell’esercito ottomano su quel fronte, Germanos (Dimitsana, 25 marzo 1776 – Nauplio, 30 maggio 1826), metropolita di Patrasso, principale porto nel nord del Peloponneso, fomentò l’insurrezione che divampò generalizzata in tutta la Grecia continentale, grazie all’aperta ribellione di Theodoros Kolokotronis a capo dei Kleftes.

I KLEFTES

Il vocabolo corrisponde letteralmente a “ladri” (Kleftes=banditi, dal greco κλέβω, rubare), ma per il popolo questa parola assunse il significato di “partigiani”.

Questi erano transfughi greci rifugiatisi nelle regioni più impervie della penisola nel XV secolo, quando la Grecia venne strappata dagli ottomani ai bizantini dopo il 1453, quando Costantinopoli fu conquistata dagli Ottomani di Maometto II che la ribattezzò con l’attuale denominazione di Istanbul.

L’episodio è stato dipinto da Fausto Zonaro, che ritroveremo in mostra, in Maometto II entra a Costantinopoli, del 1903, nel quale Zonaro si ritrasse a fianco al sultano nelle vesti di un giannizzero, sulla destra del cavallo.

Poiché con l’avvio della “Turcocrazia” la popolazione maschile abile alla guerra presente sul territorio greco era costretta a servire il sultano ottomano (molti giovani greci vennero reclutati tra le fila dei giannizzeri: i suoi soldati-schiavi), per conservare la propria indipendenza i Kleftes intrapresero la via del banditismo mantenendo sempre sotto pressione gli occupanti con forme di guerriglia ed assalti agli insediamenti isolati.Per contrastare il fenomeno e rafforzare l’autorità del Sultano nelle regioni della Grecia più difficili da controllare, l’Impero Ottomano istituì una milizia irregolare costituita da rumeni cristiani: gli armatoliki, ovvero “uomini d’arme”. Di fatto anche questi erano bande di fuorilegge, che però vennero riconosciute purché appoggiassero il governo centrale nel riscuotere i tributi nei distretti amministrativi di competenza in cui si trovavano ad operare e che da loro presero il nome di armatolìkia.

Il primo di essi fu costituito proprio negli Agrafa, inaccessibili monti della Tessaglia per combattervi i Kleftes. Con i quali tuttavia finirono per fare fronte comune appoggiandone la rivolta contro i Turchi.

La repressione però non tardò ad arrivare. Per rappresaglia fu subito massacrata la popolazione cristiana di Costantinopoli, incluso il Patriarca ecumenico Gregorio V.

Nel 1822 gli Ottomani ripresero rapidamente il controllo dell’Epiro e tentarono di ristabilire il loro dominio con il terrore. I fatti più sanguinosi ebbero luogo nell’isola di Chio, di fronte a Smirne, sulla costa turca, dove nell’aprile 1822 la popolazione venne pressoché interamente sterminata pur non essendo stata responsabile della ribellione, limitata e portatavi da patrioti venuti da fuori.

Nel 1822 gli Ottomani ripresero rapidamente il controllo dell’Epiro e tentarono di ristabilire il loro dominio con il terrore. I fatti più sanguinosi ebbero luogo nell’isola di Chio, di fronte a Smirne, sulla costa turca, dove nell’aprile 1822 la popolazione venne pressoché interamente sterminata pur non essendo stata responsabile della ribellione, limitata e portatavi da patrioti venuti da fuori.

L’episodio è raffigurato in un celebre dipinto, Il massacro di Scio, del 1824, di Delacroix (Ferdinand Victor Eugène Delacroix, Charenton-Saint-Maurice, 26 aprile 1798 – Parigi, 13 agosto 1863), il principale esponente del Romanticismo francese, a dimostrazione della risonanza che questi fatti suscitarono negli ambienti liberali di tutta Europa.

Da qui, per unirsi ai rivoluzionari, partirono molti illustri intellettuali che nell’impresa lasciarono la vita, come si comprende facilmente osservando i luoghi e le date in cui la persero: corrispondenti alle più cruente battaglie. Fra questi il poeta inglese George Gordon Byron (Dover, Regno Unito, 22 gennaio 1788, - 19 aprile 1824, Missolungi) ed i due più noti italiani: il conte di Pomerolo e signore di Santarosa (Santorre Annibale Derossi, Savigliano, Cuneo, 1783 - 8 maggio 1825, Sfacteria - Navarino) patriota piemontese esule in Inghilterra e Giuseppe Maria Rosaroll-Scorza (Napoli, 16 settembre 1775 – Nauplia, 2 dicembre 1825), già generale dell’esercito delle Due Sicilie.

Alla controffensiva ottomana tuttavia resistettero a lungo alcune importanti piazzeforti degli insorti: nel Peloponneso e soprattutto a Missolungi, conquistata nel 1822, da Markos Botsaris.

Alla controffensiva ottomana tuttavia resistettero a lungo alcune importanti piazzeforti degli insorti: nel Peloponneso e soprattutto a Missolungi, conquistata nel 1822, da Markos Botsaris.

Ubicata di fronte all’isola di Itaca, sulla sponda settentrionale del Golfo di Patrasso, la città occupava una posizione strategica: sia come porta di accesso al Golfo di Corinto sia per dominare il Peloponneso e la Grecia settentrionale.

La situazione si sbloccò soltanto quando a supporto dell’esercito ottomano arrivarono i rinforzi richiesti al Vicerè d’Egitto. Di origini albanesi e nato nell’odierna Macedonia Greca, Mehmet Ali pascià, che era un vassallo della Sublime Porta, inviando il proprio figlio Ibrahim Pascià alla testa delle sue truppe, fu determinante nella riconquista, nel 1825, di Navarino, porto sulla costa sud occidentale del Peloponneso, e poi anche di Atene.

Anche Missolungi, l’irriducibile roccaforte degli indipendentisti che aveva resistito con successo a ben tre assedi, capitolò nel 1827 fra lo sgomento degli europei Filelleni che rimproveravano l’inerzia dei propri Stati per non aver sostenuto gli eroici difensori della città nella loro sfida per la libertà.

Anche questo fatto d’armi è stato dipinto da Delacroix in “tempo reale” in La Grèce sur les ruines de Missolonghi.

Intanto, nel 1825, Nicola I sale al trono di Russia e rinnova l’impegno per l’indipendenza greca, col “disinteressato” obiettivo di ottenere uno sbocco nel Mediterraneo, indebolire ulteriormente gli osmanici e controllare meglio i Balcani. Cosicché i rivoluzionari possono condurre offensive nel nord con Georgios Karaiskakis, che riconquista Atene nel settembre 1827, e sul mare con i due navarchi, comandanti della flotta militare, Andreas Miaoulis e Georgios Sachtouris.

Tutto ciò porta anche Francia ed Inghilterra ad interessarsi del conflitto e ad inviare, unitamente alla Russia, una flotta che avrebbe dovuto avere il solo scopo di frapporsi alle parti in causa per impedire a quella Turca ulteriori eccidi. Le due squadre navali si incontrano il 20 ottobre 1827 nella rada di Navarino dove è ricoverata la flotta turca.

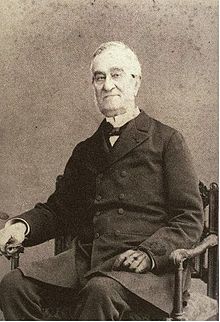

Le istruzioni agli Ammiragli (che oggi diremmo “regole d’ingaggio”) non prevedevano azioni offensive contro gli ottomani e gli egiziani, ma in risposta a colpi di moschetto partiti da una lancia turca contro una lancia britannica, l’ammiraglio inglese Sir Edward Codrington (Dodington, 27 aprile 1770 – Londra, 28 aprile 1851) ordinò di aprire il fuoco e lo scontro divenne una battaglia generalizzata.

Le istruzioni agli Ammiragli (che oggi diremmo “regole d’ingaggio”) non prevedevano azioni offensive contro gli ottomani e gli egiziani, ma in risposta a colpi di moschetto partiti da una lancia turca contro una lancia britannica, l’ammiraglio inglese Sir Edward Codrington (Dodington, 27 aprile 1770 – Londra, 28 aprile 1851) ordinò di aprire il fuoco e lo scontro divenne una battaglia generalizzata.

Dopo tre ore di combattimento, tutte le navi egiziane e turche all’ancora nel porto furono affondate e, con esse, pressoché annientato il potenziale della flotta ottomana. La battaglia fu l’ultimo scontro navale della storia in cui le imbarcazioni coinvolte erano tutte a vela.

Sopra, La battaglia navale di Navarino. Dipinto del 1827 del pittore corsaroi Ambroise Louis Garneray.

Sempre grazie alla flotta britannica alla fine dell’anno verrà riconquistata anche Missolungi mentre nel 1828 i Francesi occupano la Morea.

LA MOREA

Il Despotato di Morea o Despotato di Mistrà fu una provincia dell’Impero Bizantino che esistette come tale dal 1308 al 1453, e come stato autonomo dal 1453 al 1460: ultima regione dell’Impero Bizantino ad essere conquistata dall’Impero Ottomano. Il suo territorio variò in dimensioni durante i suoi centocinquant’anni di vita ma rimase per lo più circoscritto alla penisola del Peloponneso, all’epoca chiamata Morea. Questa provincia fu governata dagli eredi dell’imperatore bizantino, la cui ultima dinastia fu quella dei Paleologi, ai quali venne dato il titolo di despoti. La sua capitale era la città fortificata di Mistra, distante cinque chilometri dall’antica Sparta, che divenne il più importante centro di cultura bizantino ed il secondo luogo di potere più importante dell’Impero bizantino.

La fine della guerra e l’autonomia della Grecia saranno sancite, sotto il protettorato di Francia, Gran Bretagna e Russia, con il trattato di Adrianopoli del 1829, poi trasformato in indipendenza con il protocollo di Londra nel 1830.

La Grecia mancava ancora di alcune regioni rimaste in mano ottomana, come Creta, la Tessaglia, la Macedonia, l’Epiro e la Tracia, mentre le regioni dell’Asia Minore e del Ponto con numerose popolazioni greche avranno un destino diverso.

I FRANCESI IN ALGERIA

Un altro fatto d’armi che contribuì ad avvicinare la cultura delle nazioni d’Occidente alle terre d’Oriente, allo stesso tempo costringendo il potere Ottomano ad arretrare il suo ambito d’influenza, fu l’occupazione francese di Algeri del 1830. Le cosiddette Reggenze di Algeri (conquistata nel 1529 da Hayreddin Barbarossa), Tripoli e Tunisi, identificate collettivamente come Stati Barbareschi, pur formalmente vassalle dell’Impero Ottomano, dal XVII secolo si erano viste riconoscere un grado di autonomia che le configurava quasi come stati autonomi. Questo fatto presupponeva però anche un’autonomia economica che sostenevano con la pratica della pirateria, e la conseguente richiesta di riscatti, nei confronti delle marine mercantili d’Europa e poi anche della giovane democrazia degli Stati Uniti (indipendenti dal 4 luglio 1776).

Attività che fu repressa una prima volta dagli USA, con la Prima Guerra Barbaresca del 1804, vinta grazie alla maggiore disponibilità economica, che ne garantiva la supremazia navale in numero di scafi, qualità ed armamento.

Ma l’impegno di europei ed americani nella guerra Anglo-Americana oltre l’Atlantico nel 1812, e nelle Guerre Napoleoniche in Europa, fino al 1815 consentirono agli stati nordafricani, ed in particolare all’Algeria, di godere di nuova libertà: esercitata sia per commerci redditizi, sia per le attività meno legittime.

A porvi fine fu la Seconda Guerra Barbaresca: conclusasi nell’agosto del 1816 con un bombardamento navale punitivo di 9 ore su Algeri, il cui Bey, che aveva ripudiato il trattato appena sottoscritto con gli Stati Uniti, dovette rinunciare a fare schiavi i Cristiani ed ai tributi.

Derivato dal turco antico beg, ossia “signore”, che originò l’arabo بك / bek; e l’ottomano بگ / beg, il vocabolo Bey indica un titolo turco-ottomano, anticamente attribuito ai leader di piccoli-medi gruppi di tribù, che col tempo termine passò ad indicare anche il responsabile fiscale o militare di una circoscrizione amministrativa dell’Impero Turco.

Nel frattempo, mentre il Mediterraneo era completamente controllato dalla British Royal Navy e dalla ricostruita Marina francese, a ridurre il commercio ed i margini di guadagno degi Algerini contribuì anche la Restaurazione francese.

Per di più, la sua impopolarità rese la Francia instabile perciò, allo scopo di distrarre l’opinione pubblica dai problemi interni, il re Carlo X di Borbone decise di intraprendere una politica coloniale.

Ad offrirgli il pretesto per un intervento militare fu il governatore ottomano dell’Algeria, Hussein Dey, che, nel 1827, non ricevendo dal console francese la risposta attesa alla richiesta di saldare un debito risalente al 1799 per rifornimenti alle truppe di Napoleone impegnate nella spedizione in Egitto, adirato lo toccò col suo ventaglio.

Con la scusa di questo incidente diplomatico, conosciuto come “il caso del ventaglio” il Regno di Francia avviò un blocco navale del porto di Algeri che si protrasse per tre anni, danneggiando però più i mercanti francesi che i pirati barbareschi che lo eludevano regolarmente (come succede anche al giorno d'oggi!).

Cosicché arrivò a proposito l’episodio più grave del 1829, quando il Dey rispose dirigendo il fuoco dei suoi cannoni verso una delle navi del blocco sulla quale viaggiava un ambasciatore francese con una proposta di negoziati. Per punire l’“impudenza” del Dey ed impedire ai corsari barbareschi di continuare ad avere in Algeri un porto sicuro, Re Carlo X ordinò un’azione più energica consistente in una spedizione punitiva sulle coste di Algeri con un gran dispiegamento di forze. Una flotta di 103 navi da guerra e 464 navi per il trasporto di quasi 40.000 armati partì da Tolone il 16 maggio 1830 arrivando al completo davanti ad Algeri solo il 14 giugno.

Il 5 luglio, precedute da un bombardamento navale, le truppe francesi entrarono in città dove ebbero facilmente ragione dei suoi difensori conquistando anche la Casbah il 7.

Mentre il Dey venne esiliato a Napoli ed alcuni giannizzeri riconsegnati all’Impero ottomano, il comandante francese, Louis Auguste Victor de Ghaisne, conte di Bourmont, colpì Blida e occupò Bona e Orano ai primi di agosto ed avviò i preparativi per insediare un Consiglio Comunale ed un Comitato governativo per amministrare la città.

Intanto, però, a Parigi c’era stata la Rivoluzione di Luglio, nota anche come Seconda rivoluzione francese o, in francese, Trois Glorieuses, con riferimento ai tre giorni, 27, 28, e 29 luglio, durante i quali si era svolta.

Reagendo ad un tentativo di colpo di mano anti-costituzionale da parte di Carlo X, che aveva emanato le «ordinanze di Saint-Cloud» l’opposizione immediatamente diventò rivoluzione repubblicana. I Parigini scesero per strada in armi, eressero barricate ed affrontarono i soldati del Re in sanguinosi combattimenti che fecero un migliaio di vittime fra insorti e regolari. Per “limitare i danni” i deputati liberali, pur sempre in prevalenza monarchici, riuscirono a prendere il controllo della rivoluzione popolare ed a conservare la monarchia costituzionale, sebbene al prezzo di un cambiamento di dinastia.

Carlo X – ultimo sovrano dei Borbone – fu deposto e con la famiglia abbandonò Parigi lasciando il trono di Francia alla casa d’Orléans, che ne era il ramo cadetto. Gli succedette Luigi Filippo di Borbone-Orléans (Parigi, 6 ottobre 1773 – Claremont House, 26 agosto 1850), già duca d’Orléans e conosciuto durante la Rivoluzione come il cittadino Chartres oppure Égalité fils. Con il nome di Luigi Filippo I fu proclamato «re dei Francesi» e non più «re di Francia» e regnò fino al 1848.

La notizia della Rivoluzione di Luglio arrivò ad Algeri l’11 agosto, prima che vi venisse insediato il nuovo governo. A Bourmont fu chiesto di giurare fedeltà al nuovo Re. Poiché rifiutò il comando passò al generale Bertrand Clausel il 2 settembre, che avviò negoziati con i Bey di Titteri, Orano e Costantina per imporre un protettorato francese.

Nonostante i Francesi avessero sconfitto velocemente le truppe del governatore ottomano, la resistenza dei nativi alla colonizzazione fu intensa e diffusa. Per sradicare l’opposizione popolare fu necessaria una lunga campagna militare di “pacificazione” durata più di quarantacinque anni.

Con l’invasione finiva il dominio ottomano in Algeria, durato diversi secoli, e cominciava il tempo dell’Algeria come colonia francese.

Nel 1848 i territori conquistati attorno alla capitale vennero organizzati in tre dipartimenti, corrispondenti alla moderna Algeria e lo stesso avvenne nel 1881 per la Tunisia. Invece, nel 1835, Tripoli ritornò sotto il controllo dell’Impero Ottomano.

Solo nel 1911, approfittando del suo declino, l’Italia conquistò la Tripolitania e la Cirenaica facendone la propria colonia di Libia.

L'ORIENTE DI INGRES E DELACROIX

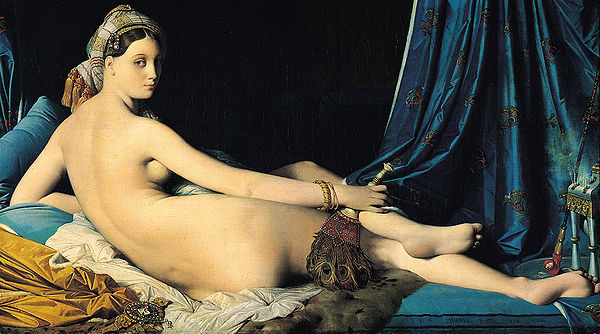

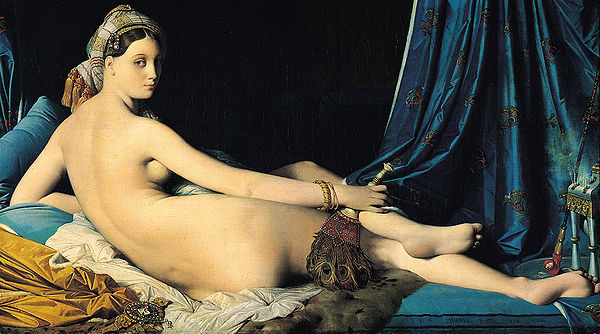

Mentre in Grecia e nel Nord Africa si combatteva, l’Oriente nella pittura di una delle principali personalità francesi era invece tutto vagheggiamento di romantiche dolcezze. Stiamo parlando dell’allievo di David, e dunque di un artista dalla decisa formazione classica, Jean-Auguste-Dominique Ingres (Montauban, 29 agosto 1780 - Parigi, 14 gennaio 1867). Ritenuto uno fra i più rilevanti esponenti della pittura neoclassica, viene preso a modello nelle Accademie per rinnovare il ritratto femminile.

Per restare al nostro tema dell’Orientalismo, il suo contributo in questo senso consiste anche nell’utilizzare il mondo orientale di cui si favoleggiava come contesto nel quale ambientare, dando loro nuova vitalità, pose, rapporti di forme e soggetti tipici dell’arte classica e della pittura, sua e dei maestri che nel corso dei secoli l’hanno preceduto.

Per restare al nostro tema dell’Orientalismo, il suo contributo in questo senso consiste anche nell’utilizzare il mondo orientale di cui si favoleggiava come contesto nel quale ambientare, dando loro nuova vitalità, pose, rapporti di forme e soggetti tipici dell’arte classica e della pittura, sua e dei maestri che nel corso dei secoli l’hanno preceduto.

Ne è chiaro esempio la Grande odalisca, del 1814, nella quale sono numerose le esplicite citazioni di capolavori della storia dell’arte che lasciamo ai lettori il divertimento di indovinare.

Con questo dipinto Ingres si avvicina per la prima volta al Romanticismo inserendo venature romantiche e tocchi di esotismo nella sua pittura neoclassica.

Dà così vita ad un mondo che ha poca attinenza con la realtà di questa figura di donna ma che, evidentemente, riscuotono il favore del pubblico con i loro corpi nei quali rivive la Venere del mito classico, beninteso sottoposta ad uno studio rigoroso nella ricerca di purezza formale.

Non manca quindi di riproporle in altri quadri, fra i quali ci limitiamo qui a citare l’Odalisca con schiava, del 1839, come si è detto una sorta di contraddizione in termini, se consideriamo il significato più appropriato del vocabolo, sul quale ci soffermeremo nella relativa sezione della mostra, e Bagno turco, del 1862.

Non manca quindi di riproporle in altri quadri, fra i quali ci limitiamo qui a citare l’Odalisca con schiava, del 1839, come si è detto una sorta di contraddizione in termini, se consideriamo il significato più appropriato del vocabolo, sul quale ci soffermeremo nella relativa sezione della mostra, e Bagno turco, del 1862.

Quest’ultima opera risulta sia stata suggerita al pittore delle impressioni che suscitò in lui la lettura di una lettera di Lady Montagu.

Aristocratica scrittrice e poetessa inglese, Lady Mary Wortley Montagu (26 maggio 1689 – 21 agosto 1762) è principalmente ricordata per le sue lettere, specialmente quelle scritte dalla Turchia. Visse infatti ad Istambul al seguito del marito ambasciatore, dal 1716 al 1718, ed alle sue lettere di quel periodo è stata riconosciuta la qualità di essere “il primo vero esempio di lavoro laico svolto da una donna sull’Oriente Musulmano”.

L’autrice, ritratta nel dipinto in primo piano con una corona sul capo, scriveva: « Erano circa duecento bagnanti... i primi sofà furono coperti di cuscini e di ricchi tappeti e quelle donne vi si sistemarono. Erano tutte... nude. Dopo il pasto si finì col caffè e coi profumi... due schiave mi coprirono d’incenso i capelli, il fazzoletto, i vestiti. ».

Più aderente al vero è Donne di Algeri, eseguito da Eugène Delacroix nel 1834 facendo tesoro degli appunti presi nel corso del viaggio in Nord Africa che fece nel 1832, immediatamente dopo che, come si è visto, il Regno dei Francesi si era appropriato di quelle terre.

Esibito al Salon del 1834 il dipinto venne accolto con entusiasmo e, nonostante l’autore non si fosse prefisso di venderlo, non potè rifiutarlo al re Luigi Filippo I che lo acquistò per 2.400 franchi.

Poiché è nella natura umana essere curiosa di ciò che è proibito, anche in quest’opera lo sguardo dell’artista entra in un harem.

L'HAREM

L’etimologia della parola, un adattamento del turco harem ‹harèm›, la fa discendere dall’arabo ḥarīm, che propriamente significa «luogo inviolabile». Presso i musulmani quindi, in analogia con il gineceo dell’antica Grecia, individua la parte della casa o dell’appartamento riservati alle donne e ai bambini e nella quale non è consentito l’accesso agli estranei. In relazione alla pratica della poligamia è anche il termine collettivo che individua l’insieme delle donne che vi abitano.

In questo dipinto, nella cui resa cromatica c’è chi ha visto una sperimentazione che anticipa l’Impressionismo, troviamo tutta una serie di elementi che ne fanno un modello di riferimento per i soggetti analoghi che vedremo in mostra e perciò si è qui ritenuto utile pubblicarlo.

Notiamo innanzitutto le tre donne a colloquio fra loro e la serva di colore che da queste è separata con l’espediente di ritrarla mentre si sta allontanando, l’esibizione di tecnica e fantasia nell’ideare e dipingere i variopinti arabeschi che rendono attraenti sia gli abiti all’orientale delle donne, sia i tessuti i cuscini ed i tappeti che Delacroix accuratamente distribuisce nella stanza, arredi - come specchi ed armadietti decorati – integrati nello sfondo di tappezzerie e pareti a piastrelle in ceramica ed, in primo piano, babbucce apparentemente “abbandonate” in studiato “disordine”.

Infine, a dimostrazione che il fumo era una pratica che accomunava uomini e donne, l’immancabile narghilè.

IL NARGHILÈ

Questo strumento è una sorta di “pipa ad acqua” che ha nella sua parte superiore un braciere dove si mettono i carboni ardenti.

Aspirando dal narghilè il fumatore risucchia dall’esterno l’aria ed alimenta i carboni che bruciano le foglie di tabacco impregnate di melassa che stanno subito sotto di essi, separate solo da una lamina di metallo a forellini.

Il fumo che si produce scende lungo una spirale interna al corpo principale dell’oggetto: un contenitore d’acqua, spesso profumata, grazie alla quale il fumo si raffredda prima di attraversare un lungo tubicino, generalmente flessibile, ed arrivare così alla bocca del fumatore più fresco e depurato rispetto al fumo di pipa.

IL MAROCCO FRA SPAGNA E FRANCIA

Riprendendo il filo delle vicende storico-politiche che interessano le sponde africana ed asiatica del Mediterraneo, nella seconda metà dell’Ottocento è il Marocco a diventare oggetto della disputa fra le contrapposte ambizioni coloniali degli stati europei.

Riprendendo il filo delle vicende storico-politiche che interessano le sponde africana ed asiatica del Mediterraneo, nella seconda metà dell’Ottocento è il Marocco a diventare oggetto della disputa fra le contrapposte ambizioni coloniali degli stati europei.

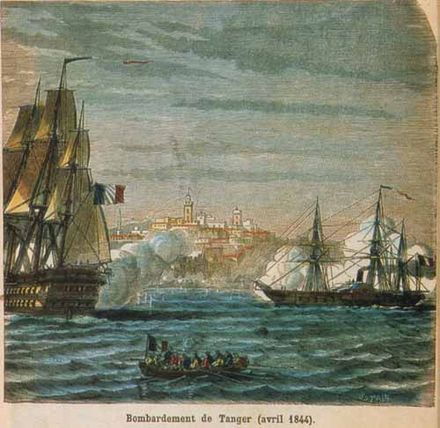

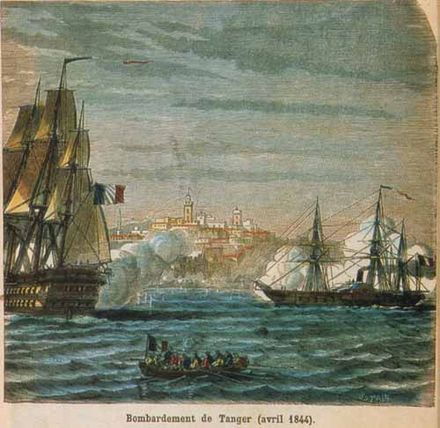

Intenzionata ad inseguirvi i resistenti all’occupazione in Algeria che vi si rifugiano, con il bombardamento di Tangeri, ad ovest dello Stretto di Gibilterra, del 6 agosto 1844 la Francia dà l’avvio alla guerra Franco-Marocchina che prosegue bombardando l’isola di Mogador ed occupando, il 16 agosto, il porto di Essaouira, il principale sulla costa Atlantica, che la fronteggia.

La vittoria del Maresciallo Thomas Robert Bugeaud sul fronte orientale a d’Isly il giorno dopo (che gli valse il corrispondente titolo di conte) pone fine al conflitto ed assicura alla Francia il predominio sulla parte del paese formalmente sotto la sovranità del sultano del Marocco, mentre le altre zone restano dominate dalle tribù berbere.

Da parte sua, nel 1859-60 la Spagna conduce la guerra Ispano-Marocchina, per effetto della quale consolida il controllo dei sui porti dopo le battaglie di Gueldras e di Tetuán, piazza che tuttavia cederà alla Gran Bretagna nel 1862.

L’anno dopo, la convergenza di interessi fra Inghilterra e Francia assegna infine a questa il Marocco: come disposto dalla convenzione di Tangeri in opposizione agli interessi della Germania che sosteneva il sultano.

Si era così determinata una situazione di irrisolta aperta conflittualità che restò tale, a maggior ragione, dopo la Guerra Franco-Prussiana del 1870 – 71, disastrosa per i Francesi, e dopo che la conferenza di Madrid del 1880 negò i diritti della Francia sul Marocco.

Fra il 1900 e il 1903, una ribellione contro il Sultano del Marocco Mulay Abdelaziz IV a fine 1902 offrì l’occasione di risolvere stabilmente la questione degli interessi inglesi e francesi nel Paese.

Ne fu premessa la cosiddetta “Entente cordiale” (“Intesa amichevole”): un accordo sottoscritto a Londra l’8 aprile 1904 in cui Francia e Gran Bretagna riconoscevano reciprocamente le rispettive sfere d’influenza coloniale.

Più che altro il trattato sancì l’influenza francese sul Marocco (spartito con la Spagna, alla quale veniva riservata la parte settentrionale) e quella inglese sull’Egitto ponendo fine a secoli di contrasti e conflitti tra le due nazioni ora intenzionate a fronteggiare di comune accordo il riarmo navale della Germania.

La risposta tedesca fu lo sbarco a Tangeri di Guglielmo II nel 1905, al culmine di una crisi che stava per degenerare in una guerra di ben più vaste proporzioni.

Nel 1906 la conferenza di Algeciras pose il Marocco sotto il controllo internazionale ma non risolse il problema della spartizione.

Dopo l’occupazione francese di Udida e di Casablanca e l’incidente di Agadir, con la cannoniera tedesca Panther che entrò minacciosamente nel suo porto il 1º luglio 1911, il 4 novembre 1911 si giunse alla pace promossa da Joseph-Marie Auguste Caillaux (Primo Ministro della Francia dal 27 giugno 1911 al 14 gennaio 1912) che evitò la guerra con la Germania cedendole territori del Congo francese (nell’attuale Camerun).

Quanto al Marocco, le sue regioni settentrionale e meridionale andavano alla Spagna mentra la zona centrale fu affidata alla Francia.

Il 30 marzo 1912, con il trattato di Fez, il Marocco accettava definitivamente il protettorato francese.

SI APRE IL CANALE DI SUEZ

Altro fatto di rilievo avvenuto in nord Africa nella seconda metà dell’Ottocento fu l’apertura del canale di Suez.

Lungo 191 km, questo canale artificiale, che taglia l’omonimo istmo in territorio egiziano, collegando Port Tawkif nel Golfo di Suez del Mar Rosso con Porto Said sul Mediterraneo, venne ipotizzato fin dal XVI secolo dai Veneziani. Nei secoli successivi se ne parlò soprattutto in Francia avviandone la concreta attuazione con Napoleone. Il fallimento della sua spedizione in Egitto fermò il progetto che fu poi ripreso dai sansimonisti (appartenenti al movimento socialista francese della prima metà del XIX secolo che prese il nome dal suo ideatore il conte Henri de Saint-Simon) fino ad ottenere l’assenso del governatore egiziano Muḥammad ̔Ali: a patto che il canale rimanesse all’Egitto e fosse aperto a tutte le nazioni.

Realizzato dal francese Ferdinand-Marie, visconte de Lesseps (1805-94) su progetto dell’italiano Luigi Negrelli (1799-1858), fu attraversato dalla prima nave il 17 febbraio 1867.

L’inaugurazione ufficiale avvenne invece il 17 novembre 1869 alla presenza dell’imperatrice Eugenia.

María Eugenia Ignacia Augustina de Palafox y Portocarrero de Guzmán y Kirkpatrick (Granada, 5 maggio 1826 – Madrid, 11 luglio 1920), diciannovesima contessa di Teba e decima contessa di Montijo e nota come Eugenia de Montijo, fu l’ultima sovrana di Francia ed imperatrice consorte dei Francesi dal 1853 al 1870 in virtù del suo matrimonio con Napoleone III).

La cerimonia fu sfarzosa e per essa Johann Strauss II compose la Egyptischer-Marsch (Marcia egizia).

In realtà per l’occasione il kedivè, o re d’Egitto,

A questo significato del titolo si arrivò per successivi passaggi dall’originario viceré d’Egitto, poi sultano; linguisticamente è la forma parzialmente italianizzata del francese khédive derivato dal turco khedīw a sua volta discendente dal persiano khadīw o khiduw che vuol dire ‘signore’.

Isma'il Pascià aveva chiesto a Giuseppe Verdi di comporre un inno. Non disponibile a scrivere musica d’occasione, il musicista aveva rifiutato ma i contatti proseguirono e, sebbene con successivi rinvii e ritardi per le sopra citate vicende belliche di quegli anni, arrivarono a buon fine con l’Aida: andata in scena con successo in prima assoluta il 24 dicembre 1871 al Teatro khediviale dell’Opera del Cairo diretta da Giovanni Bottesini.

Conosciuto anche come Teatro reale dell’Opera, e primo teatro operistico della capitale d’Egitto, fu commissionato proprio per celebrare l’apertura del Canale di Suez. Progettato dall’architetto italiano Pietro Avoscani era dotato di circa 850 posti a sedere e fu inaugurato il 1º novembre 1869 con un’altra opera di Giuseppe Verdi: Rigoletto. Realizzato prevalentemente in legno fu totalmente distrutto da un devastante incendio il 28 ottobre 1971.

Nel 1882, durante la rivolta di Aḥmad ‛Urabi pasha il canale fu difeso dalle truppe britanniche. Era infatti principalmente utilizzato da mercantili del Regno Unito, che da allora ne detenne il controllo di fatto, nonostante il khedivato fosse, formalmente, uno stato vassallo dell’Impero Ottomano, ormai in irreversibile declino ed incapace di mantenere un effettivo controllo dei suoi territori.

DECLINO E FINE DELL'IMPERO OTTOMANO

Questa situazione portò, nell’estate del 1908, alla rivolta dei Giovani Turchi: un movimento di intellettuali e ufficiali che volevano trasformare l’Impero Ottomano, economicamente molto arretrato, in una moderna monarchia costituzionale e che marciarono col proprio esercito contro Istanbul, costringendo il sultano a concedere la costituzione.

Nello stesso periodo la sovranità ottomana sui territori balcanici si disfaceva: la Bulgaria dichiarava la propria indipendenza e si annetteva la Rumelia orientale (meglio conosciuta come Tracia settentrionale), una serie di rivolte a Creta portarono alla sua annessione alla Grecia, ed infine la Bosnia ed Erzegovina le fu sottratta dall’Impero austro-ungarico.

Per fronteggiare la crisi che lo vedeva delegittimato, il sultano Abdul Hamid II tentò di giocare la carta di una controrivoluzione, ma i Giovani Turchi ebbero il sopravvento nell’aprile 1909: il sultano fu deposto e sostituito dal fratello, Maometto V (1909-1918).

Il nuovo regime ebbe qualche successo nell’opera di modernizzare lo Stato ma fallì nei rapporti con le popolazioni europee ancora soggette all’Impero ma in stato di rivolta permanente. Nel tentativo di attuare un ordinamento amministrativo più centralistico di quello, autoritario ma inefficiente, del vecchio regime, i Giovani Turchi ottennero, al contrario, l’indesiderato effetto di accentuare le spinte indipendentiste e di accelerare la dissoluzione della maggior parte di quanto restava della presenza turca in Europa. Per di più i suoi dirigenti, in primo luogo Talat Pascià, durante la Prima guerra mondiale si macchiarono delle colpe del Genocidio armeno. Il 1923 è l’anno in cui l’Impero Ottomano cessa di esistere e gli subentra la Repubblica di Ataturk.

LA MOSTRA

Il complesso arabesco di intrecci storico-politici di cui abbiamo tentato di delineare gli snodi più importanti è il teatro nel quale recitano la loro parte di artisti i pittori italiani presenti in mostra. Alcuni lo fanno restando in patria, altri viaggiano lungo itinerari le cui tappe imprescindibili sono: Il Cairo, Gerusalemme, Teheran, Istambul, Tunisi. Di importanza rilevante è il fatto che la prima lingua parlata a Istambul è il francese e che i sultani commissionano opere ai pittori europei, francesi ma anche italiani, come vedremo.

I - ALBERTO PASINI, PITTORE VIAGGIATORE

Suddivisa in quattro sezioni, la mostra dedica la prima sala ad Alberto Pasini (Busseto, Parma, 3 settembre 1826 – Cavoretto, Torino, 15 dicembre 1899), pittore che, a riprova della legittimità dell’attributo di viaggiatore, era presente all’apertura del Canale di Suez.

Piemontese d’adozione, per aver esposto le sue opere in numerose rassegne nella capitale Sabauda ed esservisi trasferito a vivere dopo aver girovagato in Europa e Medio Oriente, Alberto Pasini, come si è visto, è concittadino di Giuseppe Verdi.

Dopo gli studi iniziati a 17 anni all’Accademia di Belle Arti di Parma nella sezione paesaggio dal direttore della medesima, l’incisore Paolo Toschi, viene indirizzato alla litografia cosicché tra i suoi primi lavori risulta una serie di trenta litografie sui castelli del ducato di Parma e Piacenza (1850-51). Si sposta poi al nord per prendere parte alla Prima Guerra d’Indipendenza come milite della colonna di Modena. Per breve tempo soggiorna a Torino, nel 1851 si trasferisce a Ginevra e poi a Parigi, dove Toschi l’aveva indirizzato allo studio di Henriquel Dupont, il quale, a sua volta, lo presenta al celebre acquarellista e incisore Eugène Cicéri.

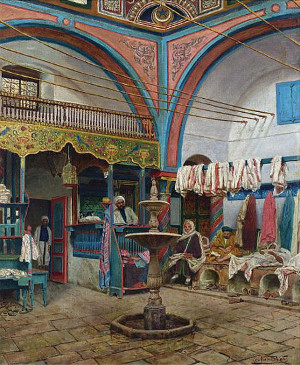

Infine, nel 1854, arriva allo studio parigino di Théodore Chassériau (Provincia di Samaná, Repubblica Dominicana, 20 settembre 1819 - Parigi, 8 ottobre 1856) che ne valorizza la propensione per la pittura ad olio e lo inizia all’Orientalismo (a lato un suo dipinto: Harem).

Nel marzo dell’anno seguente, sostituisce il suo maestro, ammalato, come disegnatore aggregato ad una missione diplomatica del governo francese in Siria, Arabia ed Egitto e con la quale, fra il 1868 ed il 1873 arriva in Persia (Iran) e poi in Turchia.

Durante il viaggio realizza una sessantina di studi e molti disegni, che saranno la base delle opere del genere verista di stampo esotico e faranno la sua fortuna, prima in Francia e poi in Italia, come dimostrano le molte onorificenze che ricevette. A Parigi la Medaglia d’Onore per la pittura, lo Scià di Persia gli conferì il titolo di “Ufficiale del Leone e del Sole”, Napoleone III lo decorò della Legion d’Onore nel 1878, ed il Re d’Italia dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. In Turchia torna per un viaggio successivo fermandosi alla corte del sultano dove vive fino al 1899, anno della morte.

L’abilità ed i trascorsi di incisore di Pasini si comprendono e stupiscono ancora noi, come lo facevano con i suoi contemporanei, nei suoi dipinti in mostra, che costituiscono un piccolo racconto di vita quotidiana nelle terre del Levante.

L’abilità ed i trascorsi di incisore di Pasini si comprendono e stupiscono ancora noi, come lo facevano con i suoi contemporanei, nei suoi dipinti in mostra, che costituiscono un piccolo racconto di vita quotidiana nelle terre del Levante.

È sempre una pittura in plein air e di esterni, in ambienti urbani o fuori città.

Anche se mai lo si vede, la presenza del Sultano è naturalmente un elemento pervasivo della società che ritrae. E Pasini ce la lascia intuire nel suo primo dipinto in esposizione, In attesa del sultano (1890-95).

Davanti al suo palazzo la Guardia a cavallo lo attende e Pasini ce la “fotografa” accuratamente restituendocela in tutti i suoi più minuti dettagli. Le armi: dalla sciabola sguainata del capo manipolo alle picche della truppa. Gli abiti: i fez di lana rossa, le larghe kefiah che ricadono sulle spalle o il turbante avvolto attorno al capo, e poi le fasce in vita e variopinte giubbe e mantelli. Vere e proprie miniature sono le gualdrappe e, soprattutto, i finimenti dei cavalli. Infine l’artista non manca nemmeno di ritrarre le severe espressioni dei visi incorniciati da folte barbe.

Con questa stessa strepitosa tecnica sono rese anche le decorazioni ottomane e le scritte in arabo, che non siamo in grado di dire se siano state fedelmente riprodotte sull’edificio. Viceversa, la pavimentazione in primo piano ci ricorda i segni, quasi da pittura astratta, degli sfondi sui quali Giovanni Boldini (Ferrara, 31 dicembre 1842 - Parigi, 11 luglio 1931) ambientava i suoi eleganti personaggi parigini.

Si intrecciano con quello dell'incombente Sultano il tema delle carovane e quello del paesaggio aperto. In Berberi in marcia (1866) i carri-tenda del sultano percorrono una valle i cui contrafforti rocciosi fanno pensare ai rilievi iraniani. Cosa che rivela un errore nel titolo del dipinto: come abbiamo imparato nell’approfondita introduzione storica le tribù berbere sono infatti popolazioni nomadi del nord Africa.

Si intrecciano con quello dell'incombente Sultano il tema delle carovane e quello del paesaggio aperto. In Berberi in marcia (1866) i carri-tenda del sultano percorrono una valle i cui contrafforti rocciosi fanno pensare ai rilievi iraniani. Cosa che rivela un errore nel titolo del dipinto: come abbiamo imparato nell’approfondita introduzione storica le tribù berbere sono infatti popolazioni nomadi del nord Africa.

Non si presta ad equivoci, invece, La scorta del sultano (1867), la cui tenda, a quanto si riesce a vedere, sembra essere direttamente montata su una coppia di dromedari. La precedono, la seguono e ne vigilano i lati i cavalieri della scorta, sempre dipinti con la tipica grafia lenticolare che Pasini adopera per raccontarci usi e costumi dei luoghi che è andato a vedere per noi e di cui ci riporta curatissimi particolari, come i fiocchi sulla punta delle picche dei cavalieri ed i rilucenti bagliori metallici delle briglie dei cavalli.

Non si presta ad equivoci, invece, La scorta del sultano (1867), la cui tenda, a quanto si riesce a vedere, sembra essere direttamente montata su una coppia di dromedari. La precedono, la seguono e ne vigilano i lati i cavalieri della scorta, sempre dipinti con la tipica grafia lenticolare che Pasini adopera per raccontarci usi e costumi dei luoghi che è andato a vedere per noi e di cui ci riporta curatissimi particolari, come i fiocchi sulla punta delle picche dei cavalieri ed i rilucenti bagliori metallici delle briglie dei cavalli.

È curioso il dettaglio di quelli in prima fila, che qui, come anche in altre opere, sono tutti dipinti con lo stesso atteggiamento: tutti infatti hanno alzata allo stesso modo la zampa anteriore sinistra, come se fossero cavalli addomesticati di un circo mentre svolgono un esercizio per divertire il pubblico.

Il piacere di dipingere scene esotiche in un ambiente naturale aperto, di cui può restituirci tutti gli effetti della luce sulle sue diverse componenti, cielo, montagne e superfici d’acqua, lo troviamo in Falconieri (1889). L’antico gesto di lancio del falcone, pratica che risale al tempo dei Sumeri e dell’epopea dell’eroe semidio Gilgamesh (2.600 – 2.500 a.C.), qui è ambientato sulla riva di un lago dal quale, con lo sparo dei loro fucili, quattro cavalieri hanno appena fatto alzare uno stormo di uccelli: fra il verde della vegetazione igrofila puntualmente resa in primo piano e quello più tenue dei rilievi che gli fanno corona.

Il piacere di dipingere scene esotiche in un ambiente naturale aperto, di cui può restituirci tutti gli effetti della luce sulle sue diverse componenti, cielo, montagne e superfici d’acqua, lo troviamo in Falconieri (1889). L’antico gesto di lancio del falcone, pratica che risale al tempo dei Sumeri e dell’epopea dell’eroe semidio Gilgamesh (2.600 – 2.500 a.C.), qui è ambientato sulla riva di un lago dal quale, con lo sparo dei loro fucili, quattro cavalieri hanno appena fatto alzare uno stormo di uccelli: fra il verde della vegetazione igrofila puntualmente resa in primo piano e quello più tenue dei rilievi che gli fanno corona.

Il tutto sotto le sempre scenografiche nubi: cumulonembi sviluppati in verticale e dipinti con un gusto per la verosimiglianza che arriva a mostrarcene le differenze fra la parte grigia carica di pioggia verso terra (dove proiettano anche la loro ombra al suolo) e la parte superiore illuminata dal sole.

In Acque dolci d’Europa (1869) tende che coprono piccole cucine mobili appoggiate su banchetti in legno, la vera origine dello street food (!), davanti alla quinta verde degli alberi sopra i quali svettano le cupole di moschee e minareti sullo sfondo, sono il teatro al centro del quale c’è chi intreccia ceste e chi ne offre la frutta che contengono ai passanti, fra i quali donne quasi completamente, ma non integralmente, velate, sotto lo sguardo attento delle guardie a cavallo.

In Acque dolci d’Europa (1869) tende che coprono piccole cucine mobili appoggiate su banchetti in legno, la vera origine dello street food (!), davanti alla quinta verde degli alberi sopra i quali svettano le cupole di moschee e minareti sullo sfondo, sono il teatro al centro del quale c’è chi intreccia ceste e chi ne offre la frutta che contengono ai passanti, fra i quali donne quasi completamente, ma non integralmente, velate, sotto lo sguardo attento delle guardie a cavallo.

Siamo a Istambul, in un luogo molto preciso e particolare: la zona delle fontane pubbliche, dalle eleganti e monumentali architetture, sullo stretto del Bosforo che divide la città. Un luogo nel quale il venerdì pomeriggio, giorno sacro di festa per i musulmani, era uso (e forse lo è ancora oggi) passeggiare: d’estate sulla sponda asiatica e d’inverno su quella europea.

Siamo a Istambul, in un luogo molto preciso e particolare: la zona delle fontane pubbliche, dalle eleganti e monumentali architetture, sullo stretto del Bosforo che divide la città. Un luogo nel quale il venerdì pomeriggio, giorno sacro di festa per i musulmani, era uso (e forse lo è ancora oggi) passeggiare: d’estate sulla sponda asiatica e d’inverno su quella europea.

Un altro tema comune non solo in Pasini ma anche in altri artisti, come vediamo nella versione di questo luogo, più elegante e meno popolare, dipinta da Hermann Corrodi: artista che incontreremo di nuovo… in Egitto!

Un più libero filo conduttore che ci pare di trovare nei soggetti di Alberto Pasini, è il suo dipingere sempre gruppi di persone davanti a “qualcosa”. Specialmente in ambito urbano, nelle sagome degli edifici che inquadrano e dettano le proporzioni della composizione c’è sempre una porta che fa intuire un interno “altrove” dal quale ci si aspetta che dovrà arrivare qualcosa o qualcuno. Una porta che, caso raro, manca invece in Scena araba (1873), dove un folto gruppo di persone si raduna in una piazzetta racchiusa fra il muro di cinta di un giardino e la parete cieca di un grande edificio che lascia in noi l’impressione di uno schizzo architettonico.

Proprio all’angolo fra i due, all’ombra (si fa per dire) di un albero dalla parte aerea mezza rinsecchita, attorno a venditori di ortaggi seduti a terra assieme alla loro merce, per lo più cocomeri che, naturalmente, rotolano per la via, si stringono donne e uomini. Fra le prime, sempre completamente velate, a guardarle con attenzione spuntano colorati ombrellini parasole, per noi qui del tutto inattesi; peraltro senza alcun buon motivo per il nostro stupore! Più spostato verso l’osservatore, un un venditore di cibo di strada propone la sua merce su un vassoio circolando fra i presenti, fra i quali cavalieri appartenenti a corpi militari diversi, caratterizzati da alto turbante e divisa elegante l’uno, e lunghi pastrani e pelosi colbacchi in testa gli altri, tutti scesi di sella a passeggiare sul grigio bruno della polvere che ricopre la strada.

Proprio all’angolo fra i due, all’ombra (si fa per dire) di un albero dalla parte aerea mezza rinsecchita, attorno a venditori di ortaggi seduti a terra assieme alla loro merce, per lo più cocomeri che, naturalmente, rotolano per la via, si stringono donne e uomini. Fra le prime, sempre completamente velate, a guardarle con attenzione spuntano colorati ombrellini parasole, per noi qui del tutto inattesi; peraltro senza alcun buon motivo per il nostro stupore! Più spostato verso l’osservatore, un un venditore di cibo di strada propone la sua merce su un vassoio circolando fra i presenti, fra i quali cavalieri appartenenti a corpi militari diversi, caratterizzati da alto turbante e divisa elegante l’uno, e lunghi pastrani e pelosi colbacchi in testa gli altri, tutti scesi di sella a passeggiare sul grigio bruno della polvere che ricopre la strada.

Di un bianco calcinato sono invece i muri che vediamo in Davanti alla moschea (1875-80). Ma i bianchi di Pasini sono diversi da quelli degli Impressionisti, con i quali pure condivide la pittura en plein air. Perché a lui non interessa la luce ma il dettaglio nella restituzione del disegno. Un disegno che è sempre ben presente perché Pasini documenta ed il suo è l’interesse di un osservatore meticoloso, qui per gli smalti della vernice verde sopra il portale e per i costumi dei circassi caucasici.

Di un bianco calcinato sono invece i muri che vediamo in Davanti alla moschea (1875-80). Ma i bianchi di Pasini sono diversi da quelli degli Impressionisti, con i quali pure condivide la pittura en plein air. Perché a lui non interessa la luce ma il dettaglio nella restituzione del disegno. Un disegno che è sempre ben presente perché Pasini documenta ed il suo è l’interesse di un osservatore meticoloso, qui per gli smalti della vernice verde sopra il portale e per i costumi dei circassi caucasici.

Popolazione di fede musulmana, che detenne il potere sovrano in Egitto durante il sultanato mamelucco (XIII-XVI secolo), nel XIX secolo, per essersi rivoltati contro il potere dello Zar di Russia, furono espulsi dalle terre di origine e vennero accolti nelle varie regioni che ancora costituivano l’Impero Ottomano. Per le loro tradizionali abilità di combattenti arrivarono a costituire anche la guardia pretoriana del Sultano di Istanbul.

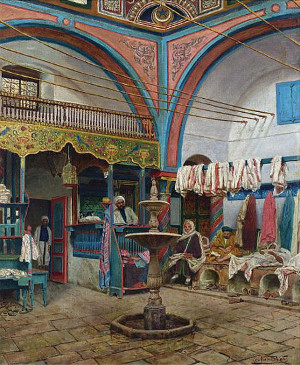

Dove infine ha più argomenti per sbalordire l’osservatore è in Un Kan (1890-95). Il Kan era un dormitorio e luogo di ristoro, ed in questo che dipinge, Pasini si sbizzarrisce a restituircene con esattezza perfino le tende sdrucite dell’ingresso, le assi di legno di terrazzini e finestre aggettanti e gli intonaci scrostati.

Dove infine ha più argomenti per sbalordire l’osservatore è in Un Kan (1890-95). Il Kan era un dormitorio e luogo di ristoro, ed in questo che dipinge, Pasini si sbizzarrisce a restituircene con esattezza perfino le tende sdrucite dell’ingresso, le assi di legno di terrazzini e finestre aggettanti e gli intonaci scrostati.

Fra queste prevalenti architetture degli edifici che riempiono tutta la tela, seppure tutta concentrata in una fascia orizzontale, delimitata inferiormente dalla polvere della piazza, è la vita che prorompe, brulicante di figure e scene di commerci e conversazioni.

È un mercato in cui gruppi di persone trattano su tutto. Da sacchi pieni di non si sa bene cosa ad un cavallo di cui si distinguono tutti i sottilissimi tratti della coda e della criniera. E poi ancora venditori ambulanti di cocomeri, anche aperti per mostrarcene il rosso della polpa all’interno, e di gialli meloni.

Una sola donna è presente, seduta a terra accanto all’immancabile filo di fumo su cui vengono arrostite vivande mentre sulla destra un ballerino nero canta accompagnandosi con il suono di un tamburello a sonagli che agitando e percuote sollevando le braccia.

Sorprendente, al centro del cono visivo definito da tutto l’insieme, è dipinto con certosina precisione perfino un moschetto appeso a bandoliera sulle spalle di un soldato dalla giubba screziata di fucsia e dai calzoni di cui Pasini arriva a mostrarci perfino il dettaglio delle fasce militari abbottonate che li fermano sui polpacci. Naturalmente si tratta di calzoni alla zuava. Ed è il caso di ricordare che presero il nome da quello di un gruppo di tribù berbere della “Grande Cabilia”, la Cabilia occidentale, regione dell’Algeria con capoluogo Tizi Ouzou (in berbero Tizi Uzezzu che significa “Colle delle ginestre”). Queste tribù fornivano soldati alle milizie ottomane ed in arabo erano conosciute come Zwawa.

Guardando questi bellissimi dipinti non è difficile intuire che, anche al tempo in cui sono stati realizzati, l’effetto che facevano sui clienti era lo stesso che fanno su di noi oggi. Non bastasse questo, a commercializzarli era uno dei mercanti d’arte più adeguati a venderli bene, trattandosi di una delle figure principali del mercato collezionistico per tutto l’Ottocento e fino al primo ventennio del Novecento ed al quale devono il successo molti degli artisti attivi in quegli anni: gli Impressionisti primi fra tutti. Per chi non l’avesse già intuito, stiamo parlando proprio di Adolphe Goupil (Parigi, 11 marzo 1806 - Saint-Martin-aux-Chartrains, Calvados, 9 mai 1893), nome che già abbiamo più volte incontrato scrivendo di artisti appartenenti alle più diverse correnti espressive.

GOUPIL

La cosiddetta “Maison Goupil” fu fondata da Adolphe Goupil nel 1829, assieme al mercante di Dresda Henry Rittner (1802-1840) che sposa la sorella di sua moglie nel 1834. In principio l’attività trattava solo incisioni e litografie di capolavori dell’arte antica ed opere contemporanee selezionate al Salon di Parigi (una sintetica panoramica sui Salon è pubblicata in Vista dall'Africa: la mia Europa che dipinge leggi di più >>>).

L’iniziale ragione sociale, “Henry Rittner”, dal 1831 divenne “Rittner & Goupil” e poi “Goupil & Vibert” nel 1840, quando Rittner morì e Goupil si associò con Theodore Vibert (1816-1850). L’ingresso di un nuovo socio, Alfred Mainguet, nel 1846 comportò l’ulteriore modifica in “Goupil, Vibert & Cie”.È a partire da questo decennio che l’attività della Galleria diventa internazionale aprendo nuove sedi: a Londra nel 1841 e, soprattutto, a New York nel 1845. Diretta dal suo primogenito Leon (1830-1855) col determinante supporto di Vibert la galleria negli USA quadruplicò il fatturato in pochi anni (dai 140.000 franchi del 1848 ai 569.000 del 1854) ma dovette superare la difficoltà della morte di entrambi nel breve volgere di un lustro.

Un successo che si spiega anche con il fatto che la Maison comincia a vendere opere d’arte originali e ad adottare strategie per legare a sé gli artisti che le cedono i diritti di riproduzione e vendita dei propri quadri, col reciproco vantaggio di guadagnare entrambi cifre molto più elevate rispetto alle forme di contrattazione preesistenti. Anche quando non detiene i diritti su un artista Goupil riesce comunque spesso a comprarne dei quadri che poi riproduce, con piena legittimità, suscitando le ire del concorrente. Intanto, siamo nel 1850, Adolphe Goupil viene nominato Chevalier de la Legion d’Honneur e cambia di nuovo la ragione sociale della società che, fino a quando ne resterà il titolare, sarà “Goupil & Cie”.

Ancora un decennio e, negli anni ‘60, la Galleria divenne un punto di riferimento per collezionisti e mercanti grazie all’apertura di altre nuove sedi a Berlino, Vienna (1865), Bruxelles (1866) ed oltre nel mondo.

Ancor prima, nel 1861, era sbarcata a L’Aja, in società con il mercante olandese Vincent Van Gogh, lo “zio Cent” del pittore, che a sua volta vi lavorò giovanissimo: a L’Aia dal 1869 al ’73, a Londra nel ’73-’75 e nel 1875-76 a Parigi, per poi licenziarsi definitivamente.

Il fratello Theo, invece, arriverà ad essere direttore della filiale di Montmartre nel 1882.Seppure così ramificata, l’azienda manteneva sempre uno stretto controllo sulle vendite internazionali dalla sede parigina. Da qui partivano dipinti, stampe e fotografie, queste ultime tutte forniture dei laboratori della capitale. I contratti in esclusiva, stipulati con pittori di diversa nazionalità e con differenti stili artistici ma riuniti sotto questo grande progetto unitario, favorirono la produzione e diffusione di soggetti che presto diventarono popolari ed apprezzati da collezionisti, critici e mercanti. Il suo fiuto puntava sia sulla frivolezza femminile sia sui sentimenti forti perciò scene di vita quotidiana e di genere, ambientate in eleganti interni o in ombrosi giardini, scene in costume, pompeiano o settecentesco, vedute urbane e paesaggi animati crearono ed alimentarono un gusto collezionistico di respiro europeo ed internazionale che lascerà il segno anche ben oltre il limite temporale della fine secolo.

Non secondario, in questo senso, fu il ruolo svolto dall’attività iniziale di Goupil che non era mai venuta meno: la riproduzione dei dipinti. Per offrire i capolavori dell’arte ad un pubblico il più ampio possibile con un prodotto di qualità ma che costasse poco. Un quadro famoso era perciò diffuso con diverse tecniche e formati: incisione, fotopittura dall’originale, fotografia, fotoincisione.

Oltre che intelligente imprenditore Goupil aveva anche notevoli capacità diplomatiche e di relazioni. Questo gli permise di avere relazioni di favore con la più importante istituzione espositiva del tempo e prestigiosa vetrina internazionale: il Salon. Qui vennero presentati innumerevoli artisti della sua “scuderia” ma anche per la vendita di altri indipendenti lo stesso Adolphe o la Maison lavorarono come intermediari.

Come se tutto questo già non bastasse, sua figlia Marie sposò nel 1863 il pittore Jean-Léon Gérôme (Vesoul, 11 maggio 1824 - Parigi, 10 gennaio 1904) a sua volta non estraneo ai temi dell’orientalismo, come dimostra il soggetto-scherzo qui a lato: Une plaisanterie del 1882. Sebbene artisticamente contrario al movimento impressionista di Monet e Manet, e continuando da parte sua a riconoscersi nel neoclassicismo francese, il suo ingresso in famiglia ebbe risvolti economicamente favorevoli per tutti. Se da un lato favorì le vendite dei suoi quadri e gli assicurò un successo internazionale grazie alla diffusione planetaria di fotografie e fotoincisioni delle sue opere, dall’altro permise a Goupil di conoscere direttamente moltissimi artisti ed entrare facilmente nei loro ateliers.

All’inizio degli anni ’70, il crescente successo indusse la Maison Goupil ad ingrandirsi affiancando all’originaria sede di Boulevard Montmartre a Parigi l’intero palazzo di rue Chaptal 9 ed altri spazi espositivi e di vendita di fronte all’Opéra. La possibilità per gli artisti di avere spazi prestigiosi dove potersi presentare al pubblico vede lavorare contemporaneamente per la Galleria esponenti di movimenti artistici anche completamente differenti tra loro: Barbizzoniers, Impressionisti, pittori di genere e Pompiers, come erano ironicamente definiti gli accademici alla Bouguereau, il più significativo rappresentante dell’Accademismo.

“Art pompier” era infatti definita, con intenti derisori, la pittura ufficiale e gradita al potere prodotta in Francia nella seconda metà del XIX secolo e che, sebbene eseguita con tecnica magistrale, poteva risultare priva di vera anima. Almeno così la pensavano i suoi detrattori, perché conosciamo personalmente chi, ancora ai nostri giorni, dichiara: “Non mi appassiona l’arte del periodo e non nutro particolare interesse per questi riottosi sperimentatori, a parte quel dio della pittura che fu Bouguereau”!

Incuriosisce, ma resta dubbia, l’origine dell’appellativo francese pompier, in italiano, pompiere. L’ipotesi più divertente la fa discendere dagli elmi di dèi ed eroi classici, simili a caschi di pompieri, onnipresenti nei soggetti di questi artisti. Potrebbe però anche essere riferita agli stessi pompieri incaricati di garantire la sicurezza durante le mostre nei Salons ufficiali, rinviare agli imitatori della pittura pompeiana affiliati al circolo di Charles Gleyre (Chevilly, Svizzera, 2 maggio 1806 - Parigi, 5 maggio 1874) o, infine, indirizzarsi a rappresentazioni pittoriche pompose e retoriche.Fra tutti costoro naturalmente non mancarono gli Italiani, presenti a Parigi in buon numero e rappresentanza tanto qualificata da aver suggerito qualche anno fa l’allestimento di un’intera mostra dedicata agli Italiani di Goupil: Boldini, De Nittis, Mancini… in totale circa un centinaio di artisti, fra i quali più d’uno degli Orientalisti di cui ci stiamo occupando.

Sempre proiettata verso nuovi traguardi, la Goupil inserì nel suo oggetto sociale dal 1872 anche l’attività di realizzazione e deposito brevetti per i vari procedimenti di riproduzione e, nel 1877, il suo fondatore venne insignito del titolo di Officier (secondo gradino delle onorificenze francesi) per aver “contribuito a diffondere in Francia e all’estero l’amore per l’arte e i valori morali della società francese” del Secondo Impero e della Terza Repubblica.

Soltanto nel 1884 Adolphe Goupil, dopo aver tenuto fede per tutta la vita al suo nome (che in francese antico significa volpe), lasciò ai soci la guida dell’azienda che tuttavia, a testimonianza del valore che il marchio aveva raggiunto, lo manterranno nella ragione sociale.

Fu così per l’attività principale, rilevata da Leon Boussod (1826-1896) e Renè Valadon (1848-1921) che vi innestarono nuovi processi di stampa tipografica e la pubblicazione di riviste illustrate aggiornandone la denominazione in “Boussod, Valadon &Cie, Successeurs de Goupil & Cie”. Con questa intestazione la Galleria chiuse definitivamente, nel 1919, dopo aver trattato più di 31.000 opere!

Proseguì invece per un altro biennio la vendita delle riproduzioni da parte della società parallela “Jean Boussod, Manzi, Joyant & Cie, Successeurs de Goupil & Cie”, fondata nel 1897 ed alla quale diede impulso Michel Manzi (1849-1915), che entrò in azienda nel 1884 portandovi innovazioni quali la foto-acquatinta ed un metodo di typogravure per produrre libri illustrati e riviste che gli valse nel 1886 una medaglia d’oro da parte della Società per l’incoraggiamento dell’industria nazionale.

BRONZI

A complemento tridimensionale delle vedute di Pasini la prima sala della mostra espone anche due bronzi.

Nel primo, di Ernesto Bazzaro (Milano, 29 maggio 1859 – Milano, 18 maggio 1937), artefice del monumento a Felice Cavallotti a Milano in via Senato, all’incrocio con via Marina, riconosciamo un’opera che ci era consueta: la Fuga in Egitto.

Almeno così si chiamava in famiglia (ma in buona compagnia anche oggi sulla “rete”) questa donna, in groppa ad un dromedario, che tiene in braccio un bambino: eredità del bisnonno dal buon gusto artistico e nella quale tutti vedevamo Maria nel tentativo di sottrarre il figlio all’ottusa violenza di Erode.

Per questa ottima ragione la scultura campeggiava sulla credenza della sala della zia Osvalda e, nel tempo di Natale, dalle zampe dinoccolate del cammello partiva l’allestimento del Presepio.

Secondo altri il suo titolo è, più genericamente, maternità beduina mentre in mostra scopriamo, invece, che è considerata una parte evocativa di un tutto ed è perciò catalogata In carovana.

Sia come sia, i volti della donna e dell’animale ci guardano quasi sorridenti (specialmente il secondo) da questa forma di metallo che le briglie ondeggianti ed il risvolto sollevato della coperta stesa sulla gobba ci fanno apparire davvero in movimento.

Considerazione dalla quale crediamo di poter dedurre che in essa sia stato abbandonato il gusto ancora romantico dei primi lavori dell’artista, come nella scultura Sordello da Goito che, nel 1881, gli valse la vittoria nel concorso Luigi Canonica, e sia invece evidente l’influenza che ebbe su di lui il contatto, avvenuto proprio negli stessi anni, con la scapigliatura milanese.

Considerazione dalla quale crediamo di poter dedurre che in essa sia stato abbandonato il gusto ancora romantico dei primi lavori dell’artista, come nella scultura Sordello da Goito che, nel 1881, gli valse la vittoria nel concorso Luigi Canonica, e sia invece evidente l’influenza che ebbe su di lui il contatto, avvenuto proprio negli stessi anni, con la scapigliatura milanese.

In questa corrente artistica, nella quale si era mosso anche Medardo Rosso (leggi di più >>>), è con tutta evidenza immerso in pieno Attilio Prendoni (Milano 1874 – 1942), che di Bazzaro era stato allievo e collaboratore. La scompaginata dinamica del suo Cavaliere arabo che sguaina la spada non può che appartenere alla volontà di far deflagrare il colore di uno Scapigliato: capace di lavorare su una scultura con intento pittorico, come vediamo con ottimi risultati.

Il terzo bronzo in mostra lo troviamo al centro della seconda, più grande, sala che la accoglie. Il suo autore è Gaetano Orsolini (Montegiorgio, Fermo, 7 marzo 1884 – Torino, 27 luglio 1954), scultore, incisore e medaglista che espone ad una Biennale di Venezia ed è ceramista delle manifatture Lenci di Torino.

Il terzo bronzo in mostra lo troviamo al centro della seconda, più grande, sala che la accoglie. Il suo autore è Gaetano Orsolini (Montegiorgio, Fermo, 7 marzo 1884 – Torino, 27 luglio 1954), scultore, incisore e medaglista che espone ad una Biennale di Venezia ed è ceramista delle manifatture Lenci di Torino.

La sua grande scultura, di proporzioni quasi naturali, La schiava, del 1826, è l’ideale riferimento per introdurre la seconda sezione della mostra: Odalische.

II – ODALISCHE, DONNE IN ABITI ORIENTALI

Giustamente il sottotitolo della sezione è “Donne in abiti orientali”. Opportuna precisazione perché, diversamente da quanto si è sopra visto nella loro visione di Ingres e si vedrà più avanti in altri artisti, le vere odalische erano sempre vestite.

Derivazione dal francese odalisque, a sua volta trasposizione dal turco oḍaliq, in grafia moderna odalik, il vocabolo contiene la radice oḍa, che significa «camera», e perciò individua una «cameriera o domestica».

L’odalisca dunque non era una concubina dell’harem, anche se poteva diventarlo. Cosa che si auguravano alcune famiglie georgiane e caucasiche spingendo le figlie ad entrare nei serragli con questo ruolo, dal quale avrebbero potuto ascendere a quello di concubine o mogli del sultano.

Le odalische, infatti, occupavano il gradino più basso della scala sociale dell’harem e di solito erano schiave donate al sultano per servire non lui ma le sue mogli e concubine: come domestiche personali addette al servizio di tavola e di camera.

Il fatto che oggi, per estensione, la parola evochi un senso di esotica e preziosa bellezza e faccia pensare ad una donna giovane e bella in abiti orientali, o più spesso senza e dall’aspetto provocante, dipende dall’uso improprio che di essa fecero gli scrittori europei applicandola alle schiave concubine dei sultani e dei pascià nell’Impero Ottomano.

Inesattezza risultante da una visione distorta che nell’Ottocento l’Occidente aveva nei confronti di culture diverse dalla propria, come quella islamica.

Visione che, invece, sembra corretta nelle prime due opere della sezione. Ne è autore Fabio Fabbi (Bologna, 18 luglio 1861 - Casalecchio di Reno, Bologna, 24 settembre 1945).

Dopo una formazione accademica a Bologna e Firenze in tutte le arti figurative, che gli valse diversi premi e lo indirizzò ad uno stile eclettico, nel 1886 parte per il primo di numerosi viaggi in Egitto ed altri paesi dei Mediterraneo ai quali si riferisce significativamente la sua produzione artistica. Cosa che fa di lui il rappresentante della corrente pittorica orientalista riconducibile in area emiliana ad Alberto Pasini.

La sua adesione al genere pittoresco fu costante ed associava un bozzettismo rapido e vivace ai temi dell’esotismo e del viaggio. Senza addentrarci in aspetti della sua biografia non direttamente riferibili all’argomento della mostra, ci limitiamo a ricordare che, a ridosso del Novecento, dipinse anche soggetti religiosi: come l’Annunciazione e Cristo deriso presentate accanto al Santone musulmano all’Esposizione dell’arte e dei fiori di Firenze del 1896.

Inoltre fu vignettista, autore di numerose cartoline ed illustrò più di cento volumi. Fra di essi segnaliamo i romanzi d’avventura di Emilio Salgari nei quali, grazie alla duttilità tecnica e cromatica dimostrate nell’uso della tempera e dell’acquerello, seppe profondere un’originale levità narrativa ed una particolare ed aggraziata atmosfera di sogno orientale.

A causa dei titoli approssimativi e dei soggetti ripetitivi, non è facile individuare la collocazione delle sue opere, principalmente appartenenti a collezioni private.

Fra le eccezioni che qui ci interessa citare è Moschea, alla Galleria comunale d’Arte Moderna di Bologna.

Per la documentazione fotografica la fonte più utile è il catalogo della mostra che nel 1981 gli dedicò la galleria bolognese Il 2 di Quadri, che ne possiede varie opere.

Altri soggetti orientali li espose nel 1888 al Circolo degli artisti di Firenze: Un terrazzo ad Alessandria, dal taglio fortemente fotografico, Donna araba, Il vasaio, Vecchio musulmano che furono lodati per la forza del colore e per la spiccata personalità che rivelavano.

Databili alla fine degli anni Ottanta sono anche la decorazione con sei grandi tempere di soggetto orientale del fumoir del villino Sorani a Firenze e L’Egitto: album di ricordi e disegni originali pubblicato da Alinari. Infine, all’Esposizione internazionale di Monaco del 1898 fu premiato anche per il dipinto La vendita di una schiava.

Informazione che ci riporta in mostra dove la sua Odalisca, del 1880, (sopra) che il mercante sveste all’aperto lungo una via per esibirne le qualità al possibile acquirente, sembra corrispondere, più che in altri dipinti, alla reale condizione di schiavitù sopra descritta per questa categoria di donne.

E chissà se ha un significato particolare, oltre a quello dello stridente contrasto tra chi detiene il potere e chi non dispone nemmeno di sé stesso, il fatto che il compratore sia ricoperto quasi per intero da un mantello bianco, sotto il cui cappuccio fa anche bene a semicelare il volto, visto che la sua attività non gli fa affatto onore.

E chissà se ha un significato particolare, oltre a quello dello stridente contrasto tra chi detiene il potere e chi non dispone nemmeno di sé stesso, il fatto che il compratore sia ricoperto quasi per intero da un mantello bianco, sotto il cui cappuccio fa anche bene a semicelare il volto, visto che la sua attività non gli fa affatto onore.

Osservando poi l’architettura degli edifici alle spalle del gruppo di donne che l’attorniano, il pensiero ci corre alle rappresentazioni della Firenze medievale viste in tanti affreschi da Giotto in poi: chissà se il nostro pensiero ha corso troppo o se un nesso effettivamente c’è!

Un collegamento sicuro è, invece, quello con il dipinto di Fabio Fabbi che in mostra precede quello appena descritto: Harem, opera del 1912. Il teatro in cui la schiava veniva spogliata era infatti costituito da tessuti colorati appesi a pali per fare da fondale e dal tappeto che le evitava di stare a piedi nudi direttamente sulla strada. Per delimitarne ulteriormente lo spazio Fabbi colloca ai lati della donna due ceramiche: un vaso ed un’anfora a becco in stile Liberty appoggiati su due tavolinetti in stile moresco: che troviamo ad esempio nella decorazione delle pareti della saletta dantesca al Poldi Pezzoli o nell’Hotel Excelsior al Lido di Venezia.

Questo stesso modello lo ritroviamo, appunto, di identica fattura in Harem. Perfettamente riconoscibile in primo piano, nonostante sia seminascosto dai variopinti scialli di seta che lo ricoprono.

E visibile per intero anche dall’altro lato della piscina che separa i due gruppi di donne che ne godono il benefico effetto refrigerante trascorrendo il tempo in piacevoli conversazioni o intrecciando ghirlande di fiori: colorati come i ricchi e morbidi tessuti degli abiti e dei foulards che le rivestono ma anche dei cuscini e dei tappeti sui quali si distendono.

Curioso e particolare è il dettaglio del nastro che prolunga la treccia nera dei capelli della donna che ci volge le spalle, opportunamente a capo scoperto!

Curioso e particolare è il dettaglio del nastro che prolunga la treccia nera dei capelli della donna che ci volge le spalle, opportunamente a capo scoperto!

Dalla ricchezza del loro abbigliamento e dei gioielli che indossano è evidente che queste donne appartengono ad un ceto sociale elevato e se ne nota tutta la distanza rispetto alla serva che, in secondo piano, sta uscendo dall’ombra del portico portando un vassoio di frutta.

Ecco una delle più vere rappresentazioni di un’odalisca fra quelle in mostra. In un contrasto sociale che sembra essere richiamato dall’altrettanto netto contrasto fra l’ombra del cortile interno nel chiuso del quale le donne dell’harem si riparano ed il caldo bruciante del sole all’esterno di esso che si percepisce riflesso sulla parete di fondo, dietro l’aiuola nella quale è radicato il sinuoso tronco di una pianta rampicante.

Non è affatto tale, invece, L’odalisca (1880), di Pasquale Celommi (Montepagano, Roseto degli Abruzzi, Teramo 6 gennaio 1851 – Roseto degli Abruzzi, 9 agosto 1928).

Maestro di vita, per la disciplina nel lavoro e l’austerità di costumi e sentimenti, come lo fu del pennello, ad inizio carriera dipinse principalmente tele di gusto prettamente accademico-classicista o di atmosfera esotica in stile morelliano (di cui parleremo più avanti trattando di Domenico Morelli al quale è riferita la definizione). Vincendo un concorso nel 1873 ebbe la possibilità di frequentare la Scuola libera del nudo istituita presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze, città dove sposò, il 18 agosto 1880, Giuseppina Giusti, l’allora diciassettenne nipote del poeta Giuseppe Giusti con la quale ebbe 11 figli.

Proprio di quest’anno è il dipinto che abbiamo davanti agli occhi e che mostra una pennellata particolarmente pastosa ed un uso di colori scuri e “pieni”, comunque mai squillanti, come era nella maggior parte dei casi per la sua pittura di fine ‘800. Corrisponde all’ultima fase di questo suo stile che, con la maturità, si evolve diventando fortemente verista.

Un cambiamento avviato nel 1881, poco dopo la nascita del suo primogenito Raffaello. A causa della salute precaria del piccolo, Celommi lasciò Firenze e tornò a Roseto dove, a contatto con la propria gente, “poté sciogliersi dalle pastoie onde lo aveva avvinto quell’accademia e studiare da vicino quella natura rustica, che egli aveva tanto amato”, questo si leggeva sulla stampa dell’epoca, ed ancora “tosto ne risentì anche un benefico effetto, perocché i suoi quadri divennero ricercatissimi, le sue figure non più modelli travestiti ma quali si vedono nella vita, e però i suoi quadri ebbero impronta singolare di vitalità e di sentimento vero” cosicché “il successo delle opere fruttò al giovine artista abruzzese le simpatie delle famiglie aristocratiche che facevano a gara per averlo nei loro principeschi ricevimenti”. Una stampa che fino al termine della sua carriera gli fu sempre favorevole arrivando a definirlo “il pittore della luce”.

Tornando al quadro in mostra, come dimostrato dalla sua biografia, non è affatto un’odalisca la donna che Celommi dipinge seminuda ed adagiata su un divano letto, che a Milano in famiglia si è sempre chiamata, guarda caso, ottomana!

Tornando al quadro in mostra, come dimostrato dalla sua biografia, non è affatto un’odalisca la donna che Celommi dipinge seminuda ed adagiata su un divano letto, che a Milano in famiglia si è sempre chiamata, guarda caso, ottomana!