L'Eclettico

Rubens, l'Italiano

L'ECLETTICO - web "aperiodico"

RUBENS, L'ITALIANO

L'Italia che fece di un giovane pittore fiammingo "Rubens", e l'eredità da lui lasciata agli Italiani dei primi decenni del Seicento

L’artista? Come minimo uno scapestrato dalla vita tormentata. Questa è l’idea romantica che per lo più ne abbiamo oggi. Restando fermi a questo stereotipo, allora, il pittore fiammingo Pieter Paul Rubens (Siegen, Germania, 28 giugno 1577 - Anversa, 30 maggio 1640) artista non dovrebbe proprio essere.

Ed invece, forse proprio perché era un “brav’uomo”, affezionato alla sua famiglia e bravo padre, colto (parlava cinque lingue) e con un fratello filosofo che lo accompagnò nella sua discesa in Italia (il 9 giugno del 1600 quando il pittore aveva poco più di 23 anni), di Rubens si può a buon diritto dire che fu il primo vero artista in senso pieno e qualcuno, con felice paragone, l’ha definito “il Bach della pittura”.

Paragone centrato anche per quanto riguarda la sterminata produzione artistica, visto che il catalogo di Rubens conta circa 1.000 opere, con la precisazione che tutte quelle precedenti il 1609 sono esclusivamente sue mentre in quelle successive intervengono anche aiuti, perché la sua fama gli fruttava moltissime commissioni alle quali non poteva fare fronte da solo.

IL MONDO DI RUBENS

È questo, dunque, l’uomo che ci accoglie all’ingresso della mostra che Palazzo Reale di Milano gli ha dedicato (Pietro Paolo Rubens e la nascita del Barocco): vestito con eleganza, severo e con una catena d’oro al collo (quindi anche ricco, cosa che sembra non gli dispiaccia dare a vedere) nel suo autoritratto proveniente dagli Uffizi in cui, come sempre quando raffigura sé stesso, si compiace di presentarsi come un gentiluomo. Giovan Pietro Bellori (Roma, 1613 - 1696), storico dell’arte ed uno dei più importanti biografi degli artisti del Barocco Italiano nel XVII secolo (considerato il corrispondente in epoca barocca di Giorgio Vasari) nel suo “Vite de’ pittori, scultori e architecti moderni” del 1672 scrisse di Rubens: «Era maestoso insieme ed umano, e nobile di maniere e d’abiti».

È questo, dunque, l’uomo che ci accoglie all’ingresso della mostra che Palazzo Reale di Milano gli ha dedicato (Pietro Paolo Rubens e la nascita del Barocco): vestito con eleganza, severo e con una catena d’oro al collo (quindi anche ricco, cosa che sembra non gli dispiaccia dare a vedere) nel suo autoritratto proveniente dagli Uffizi in cui, come sempre quando raffigura sé stesso, si compiace di presentarsi come un gentiluomo. Giovan Pietro Bellori (Roma, 1613 - 1696), storico dell’arte ed uno dei più importanti biografi degli artisti del Barocco Italiano nel XVII secolo (considerato il corrispondente in epoca barocca di Giorgio Vasari) nel suo “Vite de’ pittori, scultori e architecti moderni” del 1672 scrisse di Rubens: «Era maestoso insieme ed umano, e nobile di maniere e d’abiti».

Definizione che ne mette in luce una grandezza d’animo non inferiore a quella dell’artista. La statura morale di Rubens e la sua saggezza, sottolineate da Bellori in vari passi della biografia, si uniscono all’elogio delle sue doti di intellettuale colto, ma anche di gentiluomo dai «modi gravi e accorti», giustificando così la scelta di includere nelle Vite quella del fiammingo, “la cui pittura concitata e barocca era lontana dal gusto classicista belloriano, permeato sul concetto del bello ideale”.

La circostanza curiosamente si ripete un paio di secoli dopo, a fine Ottocento, con l’intensa biografia letteraria dello storico svizzero Jacob Burckhardt (1818-1897) pubblicata nel 1896, a solo un anno dalla sua morte. Egli, infatti, usava parole analoghe ricordando come Rubens: «Fu anche una natura radiosa, che già con la sua presenza suscitava fiducia e concordia».

Anche per Burckhardt la formazione su un’estetica classicista e sul mito di Raffaello sembra in contrasto con l’interesse che lo porta a seguire Rubens in tutta la sua vita e nelle sue opere, di cui ammira enormemente la «gigantesca fantasia», restando progressivamente incantato dalle innumerevoli doti dell’artista, che lo conquista proprio con l’armonia che sembra accompagnare ogni sua manifestazione del dipingere e del vivere.

Lo affiancano, in ritratto, altri familiari. La prima moglie, Isabelle Brant (1521 - 1626), che dipinge nel 1626, poco dopo la sua morte (nel luglio di quell'anno), accompagnandone la figura con elementi simbolici. Fra questi riconosciamo il fazzoletto fra le dita, ad indicare la morigeratezza della defunta, ed il tralcio di vite attorcigliato attorno alla colonna: simbolo di amicizia ed amore oltre la morte.

Attestazione che non impedirà a Rubens, nel 1630, di sposare, a 53 anni, una sedicenne: Helena Fourment (1614 - 1673) che a sua volta sarà protagonista di altri suoi successivi dipinti.

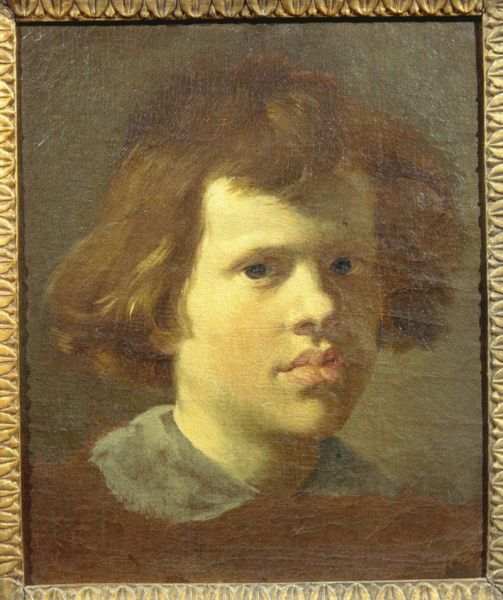

Con Isabelle, Rubens ebbe una figlia, Clara Serena, che ritrae, nel 1616, all’età di 5 anni. L’interesse dell’artista in questo piccolo esemplare è tutto per l’espressione sorridente del suo viso: incorniciato dai capelli scapigliati e vibrante di piccoli tocchi di colore a sottolinearne l’espressione giocosa e tenera; nelle labbra appena chiuse e nello sguardo vivace delle pupille guizzanti. Non è un caso che il vestito non sia finito e sia reso con due tratti di bianco del colletto. Si capisce che è un ritratto dipinto con amore, nel quale, ciò che davvero conta, è trasmettere l’intensità della carica affettiva e l’attaccamento alla famiglia. È il tentativo di riprodurre sulla tela l’espressione di uno stato d’animo che possa rendere chi lo guarda partecipe di momenti d’intimità domestica: l’intento di comunicare gli affetti proprio del linguaggio barocco.

Con Isabelle, Rubens ebbe una figlia, Clara Serena, che ritrae, nel 1616, all’età di 5 anni. L’interesse dell’artista in questo piccolo esemplare è tutto per l’espressione sorridente del suo viso: incorniciato dai capelli scapigliati e vibrante di piccoli tocchi di colore a sottolinearne l’espressione giocosa e tenera; nelle labbra appena chiuse e nello sguardo vivace delle pupille guizzanti. Non è un caso che il vestito non sia finito e sia reso con due tratti di bianco del colletto. Si capisce che è un ritratto dipinto con amore, nel quale, ciò che davvero conta, è trasmettere l’intensità della carica affettiva e l’attaccamento alla famiglia. È il tentativo di riprodurre sulla tela l’espressione di uno stato d’animo che possa rendere chi lo guarda partecipe di momenti d’intimità domestica: l’intento di comunicare gli affetti proprio del linguaggio barocco.

Si è scritto che il ritratto della figlia Clara Serena può essere una delle chiavi privilegiate per entrare nel mondo di Rubens e questi ritratti di madre e figlia fanno infatti pensare ad opere che l’artista dipinge per sé, quasi una parentesi privata rispetto all’ufficialità del resto della sua produzione.

Poiché caratteristica peculiare di questa mostra milanese non è tanto il proporre un catalogo rubensiano, quanto documentare l’influsso ed il contributo dell’artista all’arte pittorica italiana, lo sguardo appena osservato lo ritroviamo nel Ritratto di bambino, di circa dieci anni più tardo (è del 1623) di Gian Lorenzo Bernini (Napoli, 7 dicembre 1598 - Roma, 28 novembre 1680), uno dei giovani della generazione che elesse Rubens a proprio modello.

Poiché caratteristica peculiare di questa mostra milanese non è tanto il proporre un catalogo rubensiano, quanto documentare l’influsso ed il contributo dell’artista all’arte pittorica italiana, lo sguardo appena osservato lo ritroviamo nel Ritratto di bambino, di circa dieci anni più tardo (è del 1623) di Gian Lorenzo Bernini (Napoli, 7 dicembre 1598 - Roma, 28 novembre 1680), uno dei giovani della generazione che elesse Rubens a proprio modello.

Come molti di questi, anche Bernini aveva conosciuto Rubens attraverso le celeberrime committenze in Roma: le pale della chiesa di Santa Croce in Gerusalemme e quelle più rivoluzionarie della chiesa di Santa Maria in Vallicella. E sebbene, con tutta probabilità, non avesse visto il Ritratto di Clara Serena, gli storici dell’arte osservano che “da tempo aveva iniziato a guardare al fiammingo con crescente interesse ed a condividere e riprendere il senso dinamico delle sue rappresentazioni, evidente in tutta la produzione degli anni venti, già a partire dalle grandi sculture realizzate per Scipione Borghese”.

L’accostamento fra questi due piccoli ritratti di formato quasi uguale è stato proposto da Tomaso Montanari, che riconosce in quello di Bernini, conservato alla Galleria Borghese, anch’esso non finito ed improntato a una simile intensità di espressione, il medesimo desiderio di ritrarre uno stato d’animo: giocoso per Clara Serena e qui più melanconico; entrambi tuttavia rappresentativi di un’idea informale della teoria degli affetti. La tela vuole infatti esprimere “una sfumatura particolare, un attimo fuggente di un’attitudine, in maniera non così diversa dallo studio della natura nel suo quotidiano mutare”.

Anna Lo Bianco, curatrice della mostra, vi scorge “un’affinità con i paesaggi dipinti da Elsheimer, amico fraterno di Rubens e da lui stimatissimo, che si concentra nel cogliere ogni trascolorare delle ombre e delle luci, nel corso delle ore mai identiche – così come i sentimenti che variano sui volti dei bambini – assimilando quasi tra loro i due generi, paesaggio e ritratto, entrambi peraltro destinati a raffigurare il mondo della natura. Entrambi espressione di quel panta rei che nella raffigurazione di Eraclito mostra tutta la sua suggestione sull’artista”.

RUBENS “L’ITALIANO”

“Il lungo ed ininterrotto soggiorno italiano di Rubens avviene all’inizio della sua vita d’artista e realizza pienamente le aspettative con le quali egli si era messo in viaggio. I suoi studi sul mondo classico, nella cerchia di cultori dell’antico, la pratica della letteratura, della filosofia, della lingua italiana e del latino lo avevano spinto infatti ad approfondire la conoscenza dell’arte del Rinascimento, con la quale desiderava finalmente incontrarsi”. Ed in Italia arriva proprio nel 1600, anno giubilare, “quando le novità in campo artistico sono più dense e stimolanti, come quelle proposte da pittori quali Caravaggio e Annibale Carracci, attivi in grandi committenze ufficiali, in un fiorire di nuovo mecenatismo”.

Nella sua prima sosta a Venezia - oltre al contatto dal vero con la grande pittura di Tiziano e Tintoretto studiata ad Anversa - Rubens ha l’opportunità di incontrare il segretario del marchese Vincenzo I Gonzaga che, alla ricerca di un pittore da ingaggiare per la corte di Mantova, lo porta al servizio di questa nobile dinastia, incarico che manterrà fino alla sua partenza, nel 1608, affiancandolo a molti altri, come le missioni diplomatiche in Italia e Spagna, grazie alle quali arricchirà la sua formazione e la sua maturazione artistica.

Alla fortuna occorsagli Rubens aggiunge di suo una “straordinaria capacità di intrattenere rapporti interpersonali, dalla quale emergono la sua statura morale, la benevolenza del carattere e la vocazione diplomatica”, qualità umane particolarmente apprezzate dai Gonzaga e da tutti i committenti per i quali lavorerà.

l’Italia è stata dunque di fondamentale importanza nella crescita artistica di Rubens rispondendo positivamente a quel che si aspettava dall’incontro con una tradizione alla quale la forza della sua invenzione si sarebbe ispirata. “L’influsso sulla creatività di Rubens dell’arte italiana e del mondo classico, a partire dai quali egli costruisce un vero e proprio patrimonio di idee dal quale attingere per tutta la sua futura attività artistica è documentato dalle sue numerose lettere, fonti imprescindibili di prima mano, e dai molti disegni dall’antico - risalenti soprattutto agli anni romani, 1605-1606, e ben identificabili - dai quali emerge l’idea di un mondo classico vibrante e pieno di vita”.

In mostra, oltre a dipinti a lui antecedenti, sono perciò presenti anche esemplari di statuaria classica che sappiamo essere stati conosciuti da Rubens affiancati dai dipinti che dimostrano come ad essi egli si sia liberamente ispirato.

Tutto quanto si è fin qui descritto definisce il versante “italiano” della maniera di Rubens, tanto sensibile ai grandi modelli italiani del passato da arrivare a “copiare”, sebbene sempre alla sua maniera, celeberrimi prototipi di Tiziano, Parmigianino e Correggio.

Attitudine quest’ultima che ne ha senza dubbio facilitato l’immediata affermazione presso i suoi primi committenti.

In una ben conosciuta lettera del 23 febbraio 1608, padre Flaminio Ricci, nobile di Fermo entrato nella congregazione dei Padri Oratoriani (che dopo la morte del suo fondatore prenderà il nome di San Filippo), definisce Rubens «fiammingo, ma da putto allevato a Roma».

E se oltre trecento anni dopo, nel 1957, Bernard Berenson scrive di lui che «è un italiano» significa che il radicamento di Rubens nell’arte italiana è pienamente riconosciuto. Cosa che non avviene, ad esempio, per altre importanti personalità, come van Dyck o Velázquez, per citare solo gli artisti a lui più vicini per cronologia e per fama che anch’essi vivranno e lavoreranno in Italia, il primo anche a lungo, seppure non quanto Rubens.

Ciononostante, nella percezione generale che si ha in Italia di questo artista, il suo ruolo nelle vicende delle arti figurative italiane è sottovalutato: “pressoché assente dai manuali di storia dell’arte – spesso anche dai testi specifici sul secolo XVII – è quasi sempre incluso nella generica voce «fiamminghi» e nelle mostre le sue opere sono per lo più accostate a quelle dei pittori fiamminghi del Seicento, il secolo d’oro di questa scuola che annovera artisti importanti come van Dyck, Jordaens, Brueghel, Seghers e altri dei quali è proposto come il caposcuola”.

Viceversa non si può negare che Rubens sia stato altrettanto determinante in Italia: “abbagliati dalle novità di una maniera così prorompente e conquistati dalla portata innovativa della sua pittura, gli artisti di una generazione più giovani di lui l’hanno infatti riconosciuto come il propugnatore di un’energia creativa nuova”. Perciò, con la mostra di Palazzo Reale, ci si è prefissi l’obiettivo di esplorare anche questo sentiero meno battuto, indagando l’ascendente e la notevole influenza esercitata dai suoi dipinti sulle opere, oltre che del già citato Bernini (Napoli, 1598 - Stato Pontificio, 1680), anche di Pietro da Cortona (Cortona, 1596 - Roma, 1669), Domenico Fetti (Roma, 1589 - Venezia, 1623), Giovanni Lanfranco (Parma, 1582 - Roma, 1647), Salvator Rosa (Arenella, Napoli, 1615 - Roma, 1673) e Luca Giordano (Napoli, 1634 - 1705).

Accostando quindi le opere del maestro a quelle degli artisti italiani per scorgerne le affinità, appare evidente il debito verso di lui, interpretato da ognuno di essi secondo la propria visione.

Un secondo parallelismo ci viene proposto dal Ritratto di Vincenzo II Gonzaga (Mantova 1594 – 1627) che sarà VII Duca. Minima porzione della grande pala commissionata a Rubens nel 1606 da suo padre, il mecenate del pittore e IV duca di Mantova, Vincenzo I (Mantova, 1562 - 1612) per la chiesa cittadina della Trinità affidata ai Gesuiti: la Famiglia Gonzaga in adorazione della santissima Trinità.

Un secondo parallelismo ci viene proposto dal Ritratto di Vincenzo II Gonzaga (Mantova 1594 – 1627) che sarà VII Duca. Minima porzione della grande pala commissionata a Rubens nel 1606 da suo padre, il mecenate del pittore e IV duca di Mantova, Vincenzo I (Mantova, 1562 - 1612) per la chiesa cittadina della Trinità affidata ai Gesuiti: la Famiglia Gonzaga in adorazione della santissima Trinità.

Questa opera grandiosa era parte di un originario trittico celebrativo della famiglia che, nelle due pale ai suoi lati, sviluppava i temi della “Trasfigurazione” e del “Battesimo di Cristo”.

Davanti alla Trinità, miracolosamente raffigurata su un drappo sorretto da angeli in volo, erano dipinti il duca Vincenzo I e sua moglie Eleonora de’ Medici, assieme ai genitori, il duca Guglielmo Gonzaga ed Eleonora d’Austria, ed alla loro discendenza in ordine di successione, i figli maschi sulla sinistra e le femmine sulla destra, oltre ad alcuni alabardieri, tra i quali si è autoritratto lo stesso Rubens.

In questo dipinto Rubens ci mostra per la prima volta un tratto essenziale della sua pittura: “la commistione fra ritrattistica e grande maniera, sia sacra sia mitologica, come nel ciclo della Vita di Maria de’ Medici, in cui la grandiosità del mito e della storia convivono curiosamente con la tangibilità dei personaggi contemporanei ritratti. I due generi si potenziano a vicenda, con una nobilitazione dei ritratti e una più realistica percezione della scena narrata”.

Si tratta di un procedimento che in seguito sarà ripreso da altri artisti, fra i quali Pietro da Cortona nei cartoni della Vita di Urbano VIII, composti proprio sull’onda della suggestione del grande ciclo mediceo visto e apprezzato dal cardinal Barberini nel suo viaggio a Parigi nel 1625.

Un pregio artistico che possiamo considerare un’“attenuante generica” a beneficio degli scellerati che vandalizzarono l’opera. Anche in questa circostanza, infatti, nel momento in cui eserciteranno il proprio potere militare sull’Italia, i Francesi di Napoleone decurteranno il grande dipinto dei suoi margini laterali conservandone soltanto alcune parti di nuovo intelate come opere singole: e, più precisamente, proprio come ritratti.

Si è scritto che la rimozione dalla chiesa della pala fu motivata dalle sue non buone condizioni di conservazione, ma analoghe vicende del tempo ci fanno giudicare non infondato il sospetto che il vero obiettivo fosse quello di farne quadretti da vendere separati sul mercato antiquario e così ricavarne un maggiore guadagno (pessima azione che abbiamo stigmatizzata in “Una sana idea malsana” leggi di più >>>).

Se la sua porzione principale e più ampia è ancora a Palazzo Ducale di Mantova, nella sala degli Arcieri, altri frammenti superstiti sono dispersi in varie sedi: a Vienna (Kunsthistorisches Museum) il ritratto in mostra, Francesco IV (V Duca), in proprietà dell’industriale mantovano Romano Freddi, Ferdinando Gonzaga bambino (VI Duca), vicino a Parma (Mamiano di Traversetolo, Fondazione Magnani-Rocca), Margherita, consorte duchessa di Lorena, a Londra (collezione Burchard).

Se la sua porzione principale e più ampia è ancora a Palazzo Ducale di Mantova, nella sala degli Arcieri, altri frammenti superstiti sono dispersi in varie sedi: a Vienna (Kunsthistorisches Museum) il ritratto in mostra, Francesco IV (V Duca), in proprietà dell’industriale mantovano Romano Freddi, Ferdinando Gonzaga bambino (VI Duca), vicino a Parma (Mamiano di Traversetolo, Fondazione Magnani-Rocca), Margherita, consorte duchessa di Lorena, a Londra (collezione Burchard).

È purtroppo perduta la futura imperatrice del Sacro Romano Impero, Eleonora, ancora bambina che accarezza un cagnolino, che viceversa si trova in altra sala di Palazzo Ducale come anche uno degli alabardieri originariamente presenti (probabilmente cinque).

Cecilia Paolini, nella scheda in catalogo, nota che “l’abito alla spagnola di Vincenzo II è composto per giustapposizione di brevi tocchi di pennello molto carichi di colore, e non per velature come nella tradizione pittorica accademica. Questa tecnica presuppone una grande distanza di osservazione, in modo che l’occhio percepisca come una miscellanea cangiante le tinte in realtà soltanto accostate, ma non diluite l’una sull’altra (soluzione che avrebbe reso meno vibrante l’effigiato): come nota Bodart, Rubens anticipa di più di due secoli le ricerche ottiche sviluppate dagli impressionisti alla fine del XIX secolo”.

RUBENS E FETTI

A questa attenzione per gli ori e le sottili decorazioni degli abiti farà riferimento Domenico Fetti (Roma, 1589 - Venezia, 1623) il cui stile si ritiene cominci ad essere influenzato da Rubens al suo arrivo, nel 1614, alla corte dei Gonzaga. A giudizio della Lo Bianco la sua conoscenza del maestro fiammingo può invece essere “anticipata attorno al 1608, quando Fetti è in rapporti stretti con i padri oratoriani della Chiesa Nuova in Roma presso i quali c’è chi ritiene che fosse «pensionante» e quindi ad essi legato da una frequentazione quotidiana, oltreché da piccoli incarichi di lavoro, come documentato da un primo pagamento risalente al 1611 di soli venti scudi per ben quattro ritratti. La sua grande tela con gli “Angeli adoranti l’immagine della Madonna con il Bambino” (Baltimora, Walters Art Museum) dal formato verticale ed eseguita subito prima della partenza per Mantova, è una dichiarata citazione della pala absidale dipinta da Rubens e quasi un omaggio ad un maestro riconosciuto”.

A questa attenzione per gli ori e le sottili decorazioni degli abiti farà riferimento Domenico Fetti (Roma, 1589 - Venezia, 1623) il cui stile si ritiene cominci ad essere influenzato da Rubens al suo arrivo, nel 1614, alla corte dei Gonzaga. A giudizio della Lo Bianco la sua conoscenza del maestro fiammingo può invece essere “anticipata attorno al 1608, quando Fetti è in rapporti stretti con i padri oratoriani della Chiesa Nuova in Roma presso i quali c’è chi ritiene che fosse «pensionante» e quindi ad essi legato da una frequentazione quotidiana, oltreché da piccoli incarichi di lavoro, come documentato da un primo pagamento risalente al 1611 di soli venti scudi per ben quattro ritratti. La sua grande tela con gli “Angeli adoranti l’immagine della Madonna con il Bambino” (Baltimora, Walters Art Museum) dal formato verticale ed eseguita subito prima della partenza per Mantova, è una dichiarata citazione della pala absidale dipinta da Rubens e quasi un omaggio ad un maestro riconosciuto”.

Arrivato in Lombardia Fetti poi vede certamente la grandiosa pala celebrativa di cui sopra si è detto, “composta da Rubens con una pittura calda e metallica, che mescola i bagliori dei damaschi e degli ornati con chiaroscuri e contrasti accentuati, in cui i personaggi appaiono davvero vitali nel loro regale realismo.

A questa pittura materica e calda Fetti si ispira nella produzione mantovana, di cui la grande lunetta della Moltiplicazione dei pani e dei pesci in Palazzo Ducale è l’esempio più evidente, rivelando la sua derivazione da un’interpretazione concitata e densa degli insegnamenti di Rubens, da emulare anche nella grandiosità del formato e della scena”.

In mostra ritroviamo l’influsso del maestro nel Ritratto di fanciulla dormiente (Budapest, Museo di Belle Arti), “dall’invenzione sofisticata e inusuale”, con il largo primo piano del drappo in damasco dorato sul quale appoggia il capo facendovi convergere lo sguardo. Quasi un fondo oro rivisitato che riprende i riflessi metallici degli abiti e sul quale si stagliano “il bianco delle maniche sfrangiate ed il volto dall’incarnato caldo, denso di venetismi, filtrati forse dalla visione dinamica di Rubens”.

II SALA

Si torna a Rubens nella seconda sala. Dapprima incontrando un personaggio che testimonia la sua frequentazione dell’elite culturale del tempo: l’umanista cattolico Gaspar Schoppe, appartenente alla confraternita filippina della Madonna della Vallicella che faceva capo al Cardinale Baronius.

Il suo ritratto, del 1602-1604, è quel che si dice un “ritratto parlante”, ben diverso dalle pose stereotipate del secolo precedente. Il dipinto dimostra come l’amore di Rubens per la famiglia vada di pari passo con quello per gli amici, espressione di quelle «sue doti naturali di bontà» di cui scrive Bellori, che si è visto ne apprezzava sia l’opera sia la persona. Perché in lui amore ed amicizia si saldano in un’armoniosa visione del mondo classico dal quale traeva i valori etici sui quali fondava la sua vita. Una visione cristiana in cui si fondono perfettamente i principi della filosofia stoica al centro del pensiero della cerchia di intellettuali stranieri legati all’artista, della quale faceva appunto parte anche l’umanista tedesco ritratto (dal cognome latinizzato in Scioppius).

Segue un soggetto di genere: la Testa di vecchio. Che vediamo in due versioni, la prima di profilo, del 1609, dalla Galleria Corsini, la seconda frontale, più tarda (del 1612-14) dall’Hermitage di San Pietroburgo, uno studio per “La corona di spine (Ecce homo)”.

Segue un soggetto di genere: la Testa di vecchio. Che vediamo in due versioni, la prima di profilo, del 1609, dalla Galleria Corsini, la seconda frontale, più tarda (del 1612-14) dall’Hermitage di San Pietroburgo, uno studio per “La corona di spine (Ecce homo)”.

Come risulta evidente all’occhio dell’osservatore si tratta della stessa figura ritratta da due punti di vista differenti: rispettivamente di profilo e di tre quarti.

Queste “teste di carattere” sono pose antiche riprese dalla scultura dell’arte greco romana, più precisamente da erme di età adrianea del II secolo (d.C.), come modelli poi riutilizzati in altre opere, ad esempio per Gaspare nell’“Adorazione dei Magi” del Prado, proposta più oltre in questo testo alla sezione “Santi ed Eroi” a confronto con l’“Adorazione dei pastori”.

Queste “teste di carattere” sono pose antiche riprese dalla scultura dell’arte greco romana, più precisamente da erme di età adrianea del II secolo (d.C.), come modelli poi riutilizzati in altre opere, ad esempio per Gaspare nell’“Adorazione dei Magi” del Prado, proposta più oltre in questo testo alla sezione “Santi ed Eroi” a confronto con l’“Adorazione dei pastori”.

L’idea di queste “riprese” piacque e venne copiata anche da Antoon van Dyck (Anversa, 1599 - Londra, 1641) e dal pittore spagnolo Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, più semplicemente noto come Diego Velázquez (Siviglia, 1599 - Madrid, 1660): l'artista più importante tra quelli presenti alla corte di Re Filippo IV di Spagna.

Concedendoci una digressione sui Re Magi, possiamo qui ricordare che, nel complesso monastico di Kellia, in Egitto, sono stati rinvenuti i nomi di Gaspar, Melechior e Bathesalsa.

Melchiorre (colui che offre al Bambino la mirra) sarebbe il più anziano (ma per altri il più giovane), con fisionomia europea e il suo nome deriverebbe da Melech, che significa Re.

Baldassarre (il re nero, che offre l'incenso) - deriverebbe da Balthazar, mitico re babilonese, quasi a suggerire la sua regione di provenienza.

Gasparre (l'offerente oro) sarebbe infine il re orientale, per i greci Galgalath, significa signore di Saba.

L’ascendenza classica appena descritta rappresenta per l’artista una fonte infinita d’ispirazione che in mostra ci viene documentata con numerosi esempi fra i quali la preziosa tela raffigurante l’Apoteosi di Germanico, rara copia di un cammeo romano. “In una lettera del 1622, scritta a Parigi e inviata da Nicolas-Claude Fabri de Peiresc a Girolamo Aleandro a Roma, leggiamo che l’artista è a Parigi e che «ha promesso di disegnare di sua mano i cammei di Augusto et Tiberio»”.

L’ascendenza classica appena descritta rappresenta per l’artista una fonte infinita d’ispirazione che in mostra ci viene documentata con numerosi esempi fra i quali la preziosa tela raffigurante l’Apoteosi di Germanico, rara copia di un cammeo romano. “In una lettera del 1622, scritta a Parigi e inviata da Nicolas-Claude Fabri de Peiresc a Girolamo Aleandro a Roma, leggiamo che l’artista è a Parigi e che «ha promesso di disegnare di sua mano i cammei di Augusto et Tiberio»”.

Ed ancora l’Erma dello pseudo Seneca dai Musei Capitolini (immagine in basso) che ritroviamo nel grande dipinto Seneca morente (1612-15).

In esso il volto del protagonista è ripreso da quello di un suo busto bronzeo di proprietà del Museo Archeologico di Napoli, mentre il corpo è quello di una scultura del Louvre… grazie ad un equivoco.

Si trattava, infatti, di un pescatore africano nel quale, per errore, si credette invece di riconoscere Seneca.

L’episodio raffigurato è quello del momento in cui il filosofo stoico, nato a Cordova in Spagna nel 4 a.C., si toglie la vita attorniato dai discepoli. Così facendo, con un estremo esempio, dà loro conferma di quanto aveva sempre insegnato: ad avere coraggio ed a rimanere imperturbabili e sereni di fronte al dolore.

Era infatti stato condannato a morte da Nerone essendo risultato implicato in una congiura contro di lui.

Già scampato alla condanna a morte da parte di Caligola, fu esiliato da Claudio e poi divenne, invece, tutore e precettore del futuro imperatore Nerone, su incarico della madre Giulia Agrippina Augusta.

Quando Nerone e Agrippina entrarono in conflitto, Seneca approvò l'esecuzione di quest'ultima come male minore.

Dopo il cosiddetto “quinquennio di buon governo” o “quinquennio felice” (54-59 d.C.), in cui Nerone governò saggiamente sotto la tutela di Seneca, l’ex allievo ed il maestro si allontanarono sempre di più, portando il filosofo al ritiro politico che aveva sempre desiderato, ma anche all’epilogo della sua vita a Roma nel 65 d.C..

In questa raffigurazione di Seneca leggiamo l’elogio della saggezza e della ragione dell’uomo giusto, per Rubens modello di tutta una vita.

I soggetti filosofici, che tanto successo riscuoteranno più avanti nel secolo, soprattutto nell’Europa del sud, vengono introdotti in questi decenni del Seicento proprio dai pittori nordici; tra questi lo stesso Rubens, particolarmente sensibile ai temi presocratici (Socrate: Atene, 470 a.C. - 399 a.C.) e partecipe del movimento neostoico in cui si coltivava una visione etica del mondo antico da lui pienamente condivisa.

È un fenomeno che si afferma nello stesso ambiente culturale in cui si muove l’artista, ovvero nella stamperia di Plantin ad Anversa, anche attraverso gli studi del filosofo e studioso di Seneca Justus Lipsius, ritratto da Rubens più volte, e riconosciuto maestro anche dal suo amatissimo fratello Philip.

LO STOICISMO

Nella storia del pensiero antico prendono il nome di stoicismo la dottrina e la tradizione che fanno riferimento a Zenone di Cizio (nell’isola di Cipro) ed alla sua scuola, così chiamata perché Zenone e i suoi successori usavano adunarsi nella Stoà Poikìle: il portico dipinto; il più celebre portico di Atene, costruito prima della metà del V secolo a.C. [da Peisianatte] nella parte settentrionale dell’Agorà.

Nella scuola stoica si possono distinguere tre grandi periodi.

Il primo, detto dell’antica stoà, è fondato da Zenone (336 - 335 a.C. – 263 a.C.) agli inizi del III sec. e si estende fino al II sec. a.C. inoltrato; in esso sono elaborati i motivi fondamentali della dottrina.

Già dal II sec. si afferma però la tendenza a fondere ecletticamente con le concezioni stoiche motivi platonici e aristotelici, aprendo così una seconda fase, la media stoà (o stoicismo medio), che si protrae dal II al I sec. a.C., ed ha come suoi maggiori esponenti discepoli di Diogene di Seleucia (sul Tigri, nei pressi di Babilonia, 240 a.C. - 150 a.C; da non confondere con il Diogene il Cinico - Sinope, città sul Mar Nero, 412 a.C.circa - Corinto, 10 giugno 323 a.C. - colui che viveva in una botte, che circolava con una lanterna “cercando l’uomo” ed invitò Alessandro Magno a spostarsi perché gli faceva ombra), importanti per l’influenza esercitata sulla cultura romana.

Il terzo e ultimo periodo della scuola, denominato dell’ultima stoà (o stoicismo tardo), si estende dal I al III sec. d.C. e si caratterizza per la sintesi di motivi desunti dalla tradizione cinica e di dottrine della prima stoà. Seneca, Epitteto e l’imperatore Marco Aurelio si annoverano fra i massimi esponenti di questa fase.

La scuola stoica ebbe grande importanza nel mondo romano, dove l’etica da essa elaborata, esaltando la libertà e la dignità dell’individuo, portò alla creazione di un tipo ideale di stoico: insensibile al male fisico e capace di affrontare volontariamente la morte, quando essa fosse l’unico modo per sottrarsi alle offese provenienti dal mondo esterno.

Il nuovo interesse per il mondo presocratico che si viene proponendo è incentrato soprattutto sulle figure di Eraclito (535 - 475 a.C.) e di Democrito (460 - 370 a.C,), ma anche di Diogene, oltre a quello per Seneca e per le correnti stoiche.

Il nuovo interesse per il mondo presocratico che si viene proponendo è incentrato soprattutto sulle figure di Eraclito (535 - 475 a.C.) e di Democrito (460 - 370 a.C,), ma anche di Diogene, oltre a quello per Seneca e per le correnti stoiche.

Ne è una precoce dimostrazione, in un dipinto di Rubens del 1603 oggi a Valladolid, l’accostamento dei due filosofi, che esalta la visione universalistica di Eraclito determinante anche per lo Stoicismo, e quella atomista di Democrito anticipatore di una concezione scientifica moderna. Il primo, assertore del panta rei, tutto scorre, nella comune iconografia è raffigurato in pianto a causa dell’assurdità e mancanza di senso del mondo e della follia umana. Il secondo invece ride ironico: per l’incapacità di prendere sul serio tutto ciò per cui gli uomini si affannano, soffrono, o gioiscono.

Occorrerà del tempo prima che questo genere di soggetti riscuota il favore di artisti e committenti anche in Italia. Cosa che avviene soprattutto in meridione grazie a Ribera, Luca Giordano e Salvator Rosa.

Occorrerà del tempo prima che questo genere di soggetti riscuota il favore di artisti e committenti anche in Italia. Cosa che avviene soprattutto in meridione grazie a Ribera, Luca Giordano e Salvator Rosa.

Ed è proprio quest’ultimo a dipingere, attorno al 1646, la coppia Democrito ed Eraclito, oggi al Kunsthistorisches Museum di Vienna nel quale, confrontandolo col quadro di Rubens di quarant’anni prima osserviamo che “le tematiche filosofiche abbiano assunto un carattere più eccentrico, prossimo alla stregoneria, con incursioni nel mondo degli straccioni, dei diseredati, tanto caro a Ribera”.

Più in generale notiamo che, ispirato dalle incisioni arrivate dal nord Europa, questo tema è sempre più replicato e, poco alla volta, “diventa un genere ben preciso: che trova in Rubens un punto di riferimento e tuttavia percorre una strada diversa, aprendosi a un collezionismo crescente, interessato proprio a queste opere cupe e anticonformiste. Al colto enunciato di Rubens, antesignano in Italia del nuovo componimento filosofico, si sostituisce uno stile volutamente eccentrico, nel quale possiamo scorgere anche l’interesse per la nascente fisiognomica”.

Per la verità, Guido Codecasa ci fa notare che l’icona dei due filosofi viene definitivamente sdoganata nell’Emblematum liber (libro degli Emblemata) del 1560, libro a stampe di Andrea Alciati, contenente gli episodi più “iconici” del mondo antico.

Che si sappia però, al di fuori di Bramante e Antonio Fregoso (I QUADERNI de L'ECLETTICO n. 2 - La stanza di Bramante, leggi di più >>>), non risulta nessuno che in precedenza abbia elaborato l’iconografia dei due filosofi trasformandola in un marchio di successo. Un'interessante ricerca tedesca conferma il sospetto: il che spingerebbe a supporre che il pianto di Eraclito ed il riso di Democrito siano una trovata tutta Milanese.

SANTI COME EROI

III SALA

La classicità continua ad essere un evidente e ricorrente punto di riferimento anche nella sezione successiva, nella quale ad essere raffigurati al modo di eroi della storia antica e di personaggi della mitologia sono, invece, i santi.

Fra Mantova, Genova, Roma e Fermo, le opere con soggetto sacro dipinte da Rubens nel corso del suo soggiorno italiano sono grandiose e rivoluzionarie, e la sua rivisitazione del mondo classico in termini sacri attrae ed esercita una forte impressione nei primi anni del Seicento sulla generazione degli artisti più giovani che già abbiamo ricordato e diventeranno i protagonisti del nuovo Barocco.

Ma accanto all’antico, l’interesse di Rubens si rivolge anche agli artisti che lo hanno preceduto come Michelangelo, Tiziano, Correggio, Tintoretto… Di fatto è l’intera grande tradizione italiana ad essere “ripresa e reinventata con un impeto creativo assolutamente nuovo”. È un complesso di stimoli che suscita in lui una fortissima vena creativa, capace di spingerlo “verso invenzioni ardite e complesse, del tutto innovative”.

Il suo biografo Bellori dimostra di aver ben compreso il disinvolto e personale rapporto di Rubens con l’antico, ma anche con il Rinascimento, quando scrive che: «Benché egli stimasse sommamente Raffaele e l’antico, li alterava tanto con la sua maniera che non lasciava in essi forma o vestigio per riconoscerli».

Cominciamo a verificare l'affermazione nel Martirio di sant’Orsola (1605, Museo di Palazzo Ducale a Mantova), soggetto già incontrato a Milano alcuni anni fa nella versione di Caravaggio, allora da poco riconosciuta all’artista lombardo.

Cominciamo a verificare l'affermazione nel Martirio di sant’Orsola (1605, Museo di Palazzo Ducale a Mantova), soggetto già incontrato a Milano alcuni anni fa nella versione di Caravaggio, allora da poco riconosciuta all’artista lombardo.

SANT'ORSOLA

Poiché queste mostre d’arte antica sono sempre occasione per riscoprire quanto un tempo era patrimonio culturale diffuso, per una migliore comprensione dell’opera è opportuno ripassare la vicenda di questa santa non a tutti nota.

Una “Passio” del X secolo narra di una giovane d'eccezionale bellezza, Orsola, figlia di un sovrano bretone, che si era segretamente consacrata a Dio ma fu chiesta in sposa dal principe pagano Ereo.

Il rifiuto da parte della principessa avrebbe rischiato di scatenare una guerra ed anche per questo, consigliata da un angelo nel corso di una visione avuta in sogno, chiese di poter rimandare la decisione di tre anni, per meglio comprendere la volontà del Signore e nella speranza che il promesso sposo si convertisse al cristianesimo e cambiasse idea.

Allo scadere del tempo stabilito, ancora esortata da un messaggero divino, Orsola prese il mare con undicimila compagne e, secondo alcune versioni, anche con il promesso sposo. Attraversò il tratto di mare fra l'Inghilterra ed il continente su una flotta di undici navi, poi, sospinta anche da una tempesta, risalì il corso del Reno fino a Colonia e successivamente a Basilea, in Svizzera, da dove proseguì a piedi, in devoto e variopinto pellegrinaggio, fino a Roma.

A Roma Orsola e le sue compagne furono accolte da "papa Ciriaco", personaggio sconosciuto alla storia.

Successivamente, di ritorno in patria per la stessa via, transitò per Colonia, che nel frattempo era stata conquistata da Attila: qui le undicimila vergini, esortate da Orsola alla fermezza, furono subito trucidate in un solo giorno dalla furia dei barbari, mentre il famigerato re unno, invaghito dalla sua bellezza, risparmiò Orsola, che chiese anch’egli in sposa, promettendole salva la vita.

Al suo rifiuto la fece però uccidere a colpi di freccia, e con lei, secondo una tarda versione, fu ucciso pure papa Ciriaco, che l'aveva seguita nel suo viaggio.

Ancora Guido Codecasa ci informa che la tradizione sopra riferita sul mito di sant’Orsola ha origine celtica ed è facilmente frutto (come sempre accade in questi casi) della combinazione di più versioni.

Una è continentale e parte dal ritrovamento a Koln (Colonia Agrippina) di una lapide commemorativa del V sec. proveniente dal cimitero romano su cui ora sorge la basilica affacciata su Vrsulaplatz.

Poi c’è l’origine insulare della leggenda legata alla tradizione orale conservata, anche se in forma corrotta e confusa, fino a Goffrey of Monmouth. In questo caso Vrsula potrebbe essere imparentata con re Dionethus (uno dei primi re di Britannia) o Conan Meriadec (governatore dell’Armorica - ovvero Bretagna, piccola Britannia - scelto dall’usurpatore Massimo nel poema “Il sogno di Maxen Gwledig”) .

Il massacro di massa delle vergini compagne di sant’Vrsula potrebbe infine essere una corruzione di un’altra tradizione. Vrsula non viene infatti citata né da Beda né da Gregorio di Tours che, a riguardo di Colonia, ricorda invece il martirio della Legio Thebana.

È quindi probabile che, al momento dell’edificazione della basilica romanica da parte del vescovo Gunthar nel IX sec. d.C., il ritrovamento della lapide della vergine Vrsula uccisa per mano di Attila sia stato "integrato" anche con la leggenda dello sterminio della legione Thebana convertita al cristianesimo.

Per quanto riguarda l’aspetto più strettamente pittorico, in questa sua precoce tela si riconosce l’ascendente esercitato su Rubens, fin dai suoi primi passi mossi a Venezia, dal Tintoretto (Jacopo Robusti, Venezia, 1519 - 1594), unanimemente considerato una costante dell’universo del giovane fiammingo appena giunto in Italia.

Per quanto riguarda l’aspetto più strettamente pittorico, in questa sua precoce tela si riconosce l’ascendente esercitato su Rubens, fin dai suoi primi passi mossi a Venezia, dal Tintoretto (Jacopo Robusti, Venezia, 1519 - 1594), unanimemente considerato una costante dell’universo del giovane fiammingo appena giunto in Italia.

Il suo debito verso il maestro veneziano “per l’uso violento della luce, per la sommarietà d’esecuzione, per il senso concitato eppure aereo dell’insieme” si comprendono bene nel confronto con il Cristo e l’adultera (1546, Roma, Gallerie Nazionali d’Arte Antica) che gli è accostato.

In esso, fra gli elementi presi come riferimento da Rubens, gli esperti riconoscono la fierezza dei personaggi femminili nei cui volti non si faticano a ritrovare i lineamenti delle matrone romane.

Come quella in mostra del Busto-ritratto femminile in marmo del II secolo d.C. dai Musei Capitolini che ci appare come un modello ideale per l’intensa Santa Domitilla di profilo del 1607 dall’Accademia Carrara (a destra).

Come quella in mostra del Busto-ritratto femminile in marmo del II secolo d.C. dai Musei Capitolini che ci appare come un modello ideale per l’intensa Santa Domitilla di profilo del 1607 dall’Accademia Carrara (a destra).

Una figura centrale che ricorre anche nella donna in piedi sulla sinistra fra le figure che circondano il Bambino Gesù nel bellissimo bozzetto preparatorio della pala della Circoncisione, per la chiesa del Gesù a Genova, dipinto nel 1605 ed oggi a Vienna (dettaglio a sinistra).

LA CHIESA NUOVA, SANTA MARIA IN VALLICELLA

Infine eccola, di nuovo, nella Santa Domitilla per l’altare maggiore di Santa Maria in Vallicella: la cosiddetta Chiesa Nuova che sorgeva in una delle zone più frequentate del Centro Storico di Roma, poco distante da piazza Navona, fra il Pantheon e Castel Sant’Angelo.

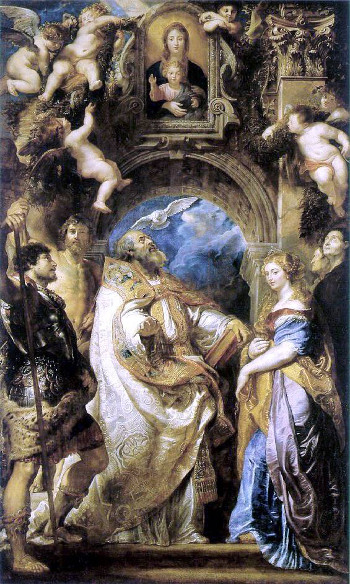

Come ben sanno gli storici dell’arte, la commissione nel 1606 per la decorazione dell’altare centrale di questa chiesa (la sua seconda commissione pubblica dopo il ciclo - non più in loco ed in parte perduto - per la basilica di Santa Croce in Gerusalemme) fu un’occasione unica ed un punto d’arrivo della carriera di Rubens, che ne era ben consapevole e lo annunciava orgogliosamente in una lettera del dicembre 1606 ad Annibale Chieppio, segretario di Vincenzo Gonzaga, nella quale definiva la chiesa «la più celebrata e frequentata di Roma».

Si trattava di un lavoro fra i più ambiti per tutti gli artisti del tempo e Rubens, che già godeva della protezione di Scipione Borghese e del potente Giacomo Serra, ha l’ulteriore fortuna di essere in quel momento disponibile mentre i maggiori possibili contendenti - Caravaggio, Barocci, Zuccari, Carracci - , per varie ragioni, erano tutti fuori gioco.

Si trattava di un lavoro fra i più ambiti per tutti gli artisti del tempo e Rubens, che già godeva della protezione di Scipione Borghese e del potente Giacomo Serra, ha l’ulteriore fortuna di essere in quel momento disponibile mentre i maggiori possibili contendenti - Caravaggio, Barocci, Zuccari, Carracci - , per varie ragioni, erano tutti fuori gioco.

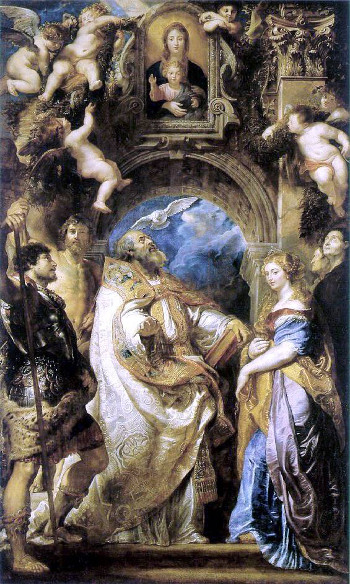

“Quando Rubens lascia frettolosamente l’Italia il 28 ottobre 1608, il complesso lavoro per l’Oratorio di Roma, dopo infinite difficoltà, è stato appena portato a termine. E subito dopo la sua partenza, non appena realizzati gli ornamenti in marmo, la decorazione viene scoperta diventando immediatamente un punto di riferimento soprattutto per gli Italiani della generazione che guardava a Rubens come un modello assoluto di invenzione compositiva, tecnica e fantasia verso il quale tendere. Santi con volti da imperatore e solenni come eroi del mondo antico, sante eleganti e statuarie come nobili matrone romane”.

E, al centro, un trionfo di angeli in adorazione dell’immagine della Madonna col Bambino benedicente che, dipinta da Rubens su una lastra di rame sollevabile grazie ad un meccanismo di corde e pulegge, riproduce e protegge l’antica e miracolosa icona sacra della Madonna vallicelliana, un affresco del tipo della Nicopeia (apportatrice di vittoria) o Kyriotissa (Regina, dominatrice del mondo), ospitata all’interno di una nicchia sottostante. Il tutto pervaso da un dinamismo irrefrenabile che investe tutti i personaggi.

E, al centro, un trionfo di angeli in adorazione dell’immagine della Madonna col Bambino benedicente che, dipinta da Rubens su una lastra di rame sollevabile grazie ad un meccanismo di corde e pulegge, riproduce e protegge l’antica e miracolosa icona sacra della Madonna vallicelliana, un affresco del tipo della Nicopeia (apportatrice di vittoria) o Kyriotissa (Regina, dominatrice del mondo), ospitata all’interno di una nicchia sottostante. Il tutto pervaso da un dinamismo irrefrenabile che investe tutti i personaggi.

“Non si era mai vista una pittura del genere: la più grande novità a Roma a inizio secolo dopo Caravaggio”. “L’energia della decorazione della Chiesa Nuova colpisce così tanto il mondo dell’arte perché in essa si percepisce, in maniera chiarissima, la vera novità del messaggio: la seduzione della pittura sacra e la strada intrapresa verso la sua incontrastata secolarizzazione”.

Di quest’opera cruciale la mostra ci propone due versioni.

Di quest’opera cruciale la mostra ci propone due versioni.

Una, I santi Gregorio, Domitilla, Mauro, Papiano, Nereo e Achilleo, allungata in orizzontale, del 1608 (oggi a Salisburgo), nella quale manca l’effigie della Vergine al centro ma sono schierati, sulla sinistra, San Gregorio fra i santi in armi Mauro e Papiano e, sulla destra, Domitilla fra i santi martiri Nereo e Achilleo, anch’essi ex militi ma qui raffigurati in abiti civili, forse facendo riferimento alla leggenda secondo la quale i due erano servitori della vergine Domitilla (sulla precisa identità della quale non vi sono certezze, tanto è vero che il suo culto, introdotto nel Calendario Generale Romano della chiesa Cattolica soltanto nel 1595, ne è stato rimosso nel 1969).

Dall'iniziale progetto unitario Rubens poi si discostò recuperando tuttavia la figura di San Gregorio con le braccia aperte per le successive versioni.

Dall'iniziale progetto unitario Rubens poi si discostò recuperando tuttavia la figura di San Gregorio con le braccia aperte per le successive versioni.

Un’altra di esse in mostra (del 1606, oggi a Berlino), testimonia la prima idea di prova da sottoporre ai committenti più che un bozzetto, è invece orientata in verticale e vi “si condensano le novità del suo originale linguaggio”.

Mancano Nereo e Achilleo e l’icona della Vergine ma la troviamo molto più dinamica ed interessante anche grazie alla disposizione piramidale che, per movimentare la scena, si serve anche delle architetture nelle quali è inserita. Come i gradini della scalinata, sulla quale sostano o accennano un passo le figure, e lo sfondo aperto sotto l’arco, attraverso il quale vediamo un paesaggio di edifici inerpicati sulle pendici scoscese di un rilievo montuoso sovrastato da alberi e da un cielo di nubi plumbee e tempestose.

Semplicemente spettacolari, per colori e fattura, sono poi le vesti bianca abbagliante di Gregorio e lilla sericeo di Domitilla: i due santi dei quali la chiesa conserva le reliquie.

La versione definitiva di questa versione (a sinistra) sembra non trovò soddisfatti i committenti che la inviarono a Grenoble, nel cui museo cittadino ora si trova.

La versione definitiva di questa versione (a sinistra) sembra non trovò soddisfatti i committenti che la inviarono a Grenoble, nel cui museo cittadino ora si trova.

Risulta però che fu lo stesso Rubens, verso la fine del 1607, mentre stava terminando l’opera, ad accorgersi che la posizione del dipinto sull’altare attirava una luce eccessiva rendendola poco leggibile.

Per questo motivo la ritirò e nel 1608 la sostituì con tre dipinti su ardesia, materiale più adatto alla luce della chiesa, fra i quali suddivise la composizione in tre scene distinte: la“Madonna della Vallicella” al centro ed “I santi Gregorio, Papia e Mauro” e “I santi Domitilla, Nereo e Achilleo” rispettivamente alla sua sinistra ed alla sua destra ma entrambi in dialogo visivo con l’immagine della Madonna verso la quale sono rivolti in adorazione (foto in basso).

Come si è visto, per la sua posizione strategica, tra piazza Venezia e San Giovanni dei Fiorentini, frequentatissima meta dei numerosi toscani che vivono a Roma, “la Chiesa Nuova appare davvero un crocevia di cultura dal quale passano tutti gli artisti che lavorano a Roma, i committenti, gli eruditi: tutti assidui frequentatori dei palazzi aristocratici delle vicinanze”.

Cosicché la “concitata rivisitazione dell’antico, declinato in termini sacri ed in una grandiosità seducente” che Rubens vi ha messo in scena non passa inosservata ed attrae irresistibilmente la generazione di artisti più giovani sui quali esercita un effetto che si coglie nei primi decenni del XVII secolo in molti di coloro che diventeranno i protagonisti di uno stile nuovo, animato proprio da queste prerogative, interpretate da ciascuno di essi secondo modi e scelte personali.

RUBENS E LANFRANCO

Tra i giovani attratti da queste invenzioni di Rubens spicca Giovanni Gaspare Lanfranco (Parma, 26 gennaio 1582 - Roma, 30 novembre 1647) che, più anziano di Pietro da Cortona e di Bernini, conosce l’opera di Rubens nel 1612 quando torna a Roma, dove già aveva lavorato a palazzo Farnese, dopo un periodo trascorso nella patria Parma. “Successivamente è anche lui attivo a Fermo, attorno al 1616-1617, con una grandiosa Pentecoste, per la chiesa di San Filippo ed oggi nella Pinacoteca Civica, che sembra consapevole delle novità di Rubens di cui evoca l’affollata monumentalità. Ma l’adesione ai modi di Rubens diventa più esplicita nel 1622, nella decorazione della cappella della famiglia Sacchetti in San Giovanni dei Fiorentini, affidatagli dalla potente famiglia toscana, che poco dopo accentrerà la propria attenzione su Pietro da Cortona, allora troppo giovane per un possibile ingaggio”.

Nella pala raffigurante l’Andata al Calvario “Il riferimento all’artista fiammingo è evidente e quasi certamente maturato, oltre che nella frequentazione della Chiesa Nuova, anche nell’ambiente del cardinal Montalto, protettore di Lanfranco a partire dagli anni attorno al 1615”. Si tratta dello stesso cardinale che, nel 1601, aveva accolto Rubens a Roma – raccomandato da Vincenzo Gonzaga, che ve lo aveva inviato «per copiar e far alcuni quadri di pittura» – e ne aveva probabilmente seguito i primi passi romani.

Più avanti nel tempo “le suggestioni di Rubens fanno ormai parte della concezione figurativa del pittore” ed in mostra lo documenta la tela raffigurante il raro soggetto di San Silvestro doma il drago, realizzata per la casa dei carmelitani scalzi di Caprarola (VT) nel 1628.

Più avanti nel tempo “le suggestioni di Rubens fanno ormai parte della concezione figurativa del pittore” ed in mostra lo documenta la tela raffigurante il raro soggetto di San Silvestro doma il drago, realizzata per la casa dei carmelitani scalzi di Caprarola (VT) nel 1628.

La grandiosità del protagonista, che appoggia sul vassoio offertogli da un chierico inginocchiato la chiave della catena con la quale ha imprigionato il drago ormai inoffensivo ai suoi piedi, ed i resti delle antichità sul fondo dove si perdono i dettagli, testimoniano la ricchezza di rimandi alle invenzioni della Chiesa Nuova.

Riferimenti che sono evidenti “soprattutto nell’interpretazione della figura del santo, dal ricco piviale d’uno stesso cangiante damasco dorato, solenne e centrale nell’ampia e mobile torsione del corpo, molto vicina al san Gregorio di Rubens.

Un’invenzione dinamica, tutta orchestrata secondo un andamento instabile e una visione di massa, di una teatralità fortissima. Sul fondo l’arco romano dalla forte valenza simbolica, che rimanda al Palatino, lo stesso che figura nella versione preparatoria, oggi a Berlino, della decorazione della Chiesa Nuova” che abbiamo già visto sopra ed alla quale rinviamo per un confronto diretto.

Nello stesso anno del San Silvestro, “questa visione porterà Lanfranco al grandioso e ammiratissimo affresco della cupola di Sant’Andrea della Valle con la Gloria del Paradiso, che Bellori paragona ad una «piena musica quando li tuoni insieme fanno l’armonia», riconoscendone il «bel genio» e la forte discendenza da Correggio, punto di riferimento anche per Rubens nella tela dell’Adorazione dei magi.

Incuriositi sulla vicenda raffigurata in questo inconsueto soggetto, scopriamo trattarsi di un’antica e popolare leggenda, tratta dagli "Acta Silvestri".

Nel IV secolo dopo Cristo, in una caverna sul Palatino con vicino un laghetto stagnante, viveva un terribile drago che con il suo alito pestifero era in grado di uccidere tutti quelli che abitavano o si trovavano a passare nelle vicinanze.

Per mettere fine a questa strage di innocenti, il pontefice Silvestro I, che aveva già vinto una belva simile a Poggio Catino, intervenne di persona e si recò alla tana del mostro: completamente disarmato ma con il mano il Crocifisso. Alla vista del simbolo sacro, mentre Silvestro invocava l’aiuto della Vergine, il drago divenne immediatamente mansueto, al punto che il Papa lo poté legare con un filo della sua veste e portare al guinzaglio come un cagnolino al cospetto dei suoi fedeli, che lo uccisero.

Persino i sacerdoti pagani, impressionati dai fatti, si convertirono al cristianesimo.

Intanto, l’enorme corpo fu trascinato nel Foro Romano fino al tempio di Castore e Polluce - di cui ancora rimangono tre eleganti colonne corinzie scanalate, sormontate da un breve tratto di architrave - e qui seppellito.

Secondo la tradizione, il Pontefice avrebbe ordinato di edificare nei pressi la chiesa di S. Maria Liberatrice, detta anche di S. Maria libera nos a poenis inferni.

Tornando alla leggenda di papa Silvestro, il suo significato è piuttosto chiaro e si riferisce alla vittoria del cristianesimo sul paganesimo, che proprio in quegli anni si realizzava con la conversione dell’imperatore Costantino.

La diffusione della leggenda è testimoniata dalle numerose raffigurazioni dell’episodio, a cominciare dall’affresco del XIII secolo, ormai molto rovinato, dell’oratorio di San Silvestro presso la chiesa dei Santi Quattro Coronati.

Sempre duecenteschi sono i cicli pittorici di San Silvestro a Tivoli, comprendenti la conversione di Costantino e la vittoria di San Silvestro sul drago.

Nella chiesa dedicata a San Silvestro ad Alatri, di cui si ha notizia fin dal 1220, un pannello ad affresco relativo alla più antica decorazione dell’edificio raffigura il miracolo di San Silvestro e il drago.

IV SALA

Altri riferimenti all’antichità, non citati filologicamente da Rubens ma liberamente reinventati assecondando la propria fervida fantasia, continuiamo a ritrovarli nelle due successive sale.

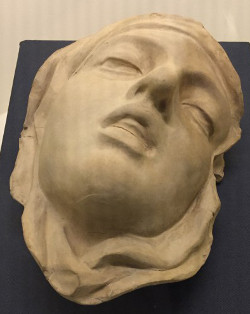

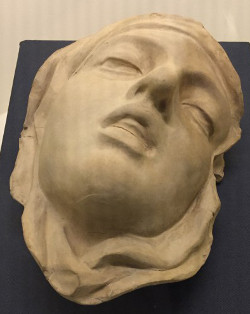

La testa abbandonata e riversa all’indietro, con gli occhi rivolti al cielo, dell’Alessandro Magno morente in porfido della seconda metà del XVI secolo, attribuito a Francesco del Tadda (Francesco Ferrucci, Fiesole, 1497 - 30 aprile 1585), è stata vista come un “esempio di sofferenza toccante, spesso copiata e riproposta dagli artisti del Seicento. Rubens, che conosce l’originale, vi si ispira per la testa dolente del San Sebastiano, che vedremo nella sala successiva, e per quella del Cristo morto” nel Compianto su Cristo morto (1603), una delle prime opere italiane di Rubens oggi alla Galleria Borghese di Roma.

Non sembra esserle estraneo anche lo sguardo levato al cielo da Maria, che regge il corpo del Figlio fra Giuseppe d’Arimatea e Giovanni Evangelista, mentre, più sotto, la seminascosta Maria di Cleofa bacia la mano ferita del suo Signore ed il volto di Maria Maddalena, rivolto verso di noi, è solcato da una lacrima che scende lentamente sulla gota e sarà riproposta da Bernini “nella più virtuosa realizzazione in marmo sul volto della sua Proserpina rapita, nella grande scultura anch’essa alla Galleria Borghese.

Non sembra esserle estraneo anche lo sguardo levato al cielo da Maria, che regge il corpo del Figlio fra Giuseppe d’Arimatea e Giovanni Evangelista, mentre, più sotto, la seminascosta Maria di Cleofa bacia la mano ferita del suo Signore ed il volto di Maria Maddalena, rivolto verso di noi, è solcato da una lacrima che scende lentamente sulla gota e sarà riproposta da Bernini “nella più virtuosa realizzazione in marmo sul volto della sua Proserpina rapita, nella grande scultura anch’essa alla Galleria Borghese.

Il Compianto, di cui si ignora la provenienza e quindi il committente, “rappresenta in pieno il concetto della verosimiglianza e della vitalità dell’antico nella figura della bellissima Maddalena, vero fulcro di tutta l’invenzione”.

Antico “appare anche il sarcofago su cui è posto Cristo morto del quale si può notare il sottile artificio della gamba piegata, più volte raffrontata col prototipo dello Spinario (in mostra alcune sale più avanti) e con l’analoga posa dell’amorino alato nel rilievo antico sul suo fianco sinistro: è un gioco, già da grande artista, di contrapposte angolazioni che legano il mondo classico a quello religioso, la scultura alla pittura”.

Direttamente dall’antichità, senza successive mediazioni, arriva invece il Torso del Belvedere dei Musei Vaticani. Grandiosa scultura mutila e capolavoro della scuola ateniese del I secolo a.C. è in mostra nella versione del suo calco in gesso, che sarebbe stato più opportuno utilizzare anche per le celebrazioni dei Trattati di Roma nel marzo scorso, in luogo dell’originale inopinatamente messo a repentaglio per ragioni stigmatizzate su L’Eclettico in Mostre d’arte, fu vera gloria? (Leggi di più >>>).

Direttamente dall’antichità, senza successive mediazioni, arriva invece il Torso del Belvedere dei Musei Vaticani. Grandiosa scultura mutila e capolavoro della scuola ateniese del I secolo a.C. è in mostra nella versione del suo calco in gesso, che sarebbe stato più opportuno utilizzare anche per le celebrazioni dei Trattati di Roma nel marzo scorso, in luogo dell’originale inopinatamente messo a repentaglio per ragioni stigmatizzate su L’Eclettico in Mostre d’arte, fu vera gloria? (Leggi di più >>>).

Si tratta di una delle opere più apprezzate dell’antichità, alla quale hanno guardato innumerevoli artisti dal Rinascimento in poi. Primo fra tutti i più grandi Michelangelo (1475-1564): che affermava di “amarla sommamente” e vi si ispirò per i suoi Ignudi della cappella Sistina ed al quale c’è addirittura chi in realtà lo attribuisce con argomentazioni non futili.

Al suo fascino non poté sottrarsi neppure Rubens, che la vide a Roma, nel cortile del Belvedere Vaticano dove si trovava dal 1536, e vi riconobbe “la perfetta sintesi dei suoi punti di riferimento: l’antico e la grandiosità michelangiolesca che lo aveva folgorato”. Dunque non sorprende il fatto di riconoscerla ricorrere più volte nei suoi dipinti. E lo testimoniano il confronto con il Compianto su Cristo morto e, subito accanto, il busto del Cristo risorto del 1616 (dalla Galleria Palatina di Palazzo Pitti a Firenze).

“Qui la scultura classica è il punto di partenza per una posa sbilanciata e ruotata, tutta incentrata sull’energia che nasce dalla forza compressa, secondo un’idea già pienamente barocca”.

Il modello è infatti inserito nella figura del Risorto ritratto proprio nel momento in cui gli angeli lo stanno scoprendo sollevandone il sudario e colto proprio nell’atto di levarsi: col piede sinistro sospeso alla ricerca del punto di appoggio che invece hanno già trovato la gamba destra, pronta alla spinta, la mano destra, arretrata a dare equilibrio, e la sinistra che impugna in alto l’asta per far meglio leva nell’aiutarsi per alzarsi in piedi.

Non meno interessante di quello plastico è il significato simbolico del dipinto. Il Cristo che irradia luce e mostra le ferite della passione si sta alzando dalla lastra di copertura di un sarcofago sul quale sono appoggiate le spighe dorate di grano che lo trasformano in un altare per l’eucarestia: veri e propri tocchi di luce di cui, come per altri dettagli, il recente restauro ci permette di vedere ancora intatte le piccole e rapide pennellate con le quali sono state dipinte.

V SALA

E sono sempre i modelli della Grecia classica ad essere ben presenti anche nel già sopra citato San Sebastiano curato dagli angeli del 1601 - 1602. Anche qui, infatti, Rubens rielabora a modo suo il canone classico della scultura greca di Policleto (460 - 420 a.C.) di cui è emblematica la posa tipica del Doriforo, con la gamba sinistra arretrata ed il peso del corpo tutto caricato sulla gamba destra lungo la quale è abbandonato il braccio destro: a comporre una struttura incrociata di tensione e rilassamento della muscolatura che suggerisce il movimento senza tuttavia far perdere alla figura compostezza e carattere monumentale.

A sua volta il San Sebastiano di Rubens è l’evidente modello del San Sebastiano curato dalle pie donne del 1622 di Simon Vouet (Parigi, 9 gennaio 1590 - 30 giugno 1649).

A sua volta il San Sebastiano di Rubens è l’evidente modello del San Sebastiano curato dalle pie donne del 1622 di Simon Vouet (Parigi, 9 gennaio 1590 - 30 giugno 1649).

Contrariamente a quanto in genere si pensa, il martirio così frequentemente raffigurato di questo santo milanese del III secolo, comandante degli arcieri dell’esercito di Diocleziano e condannato a morte trafitto dalle frecce per essersi convertito al cristianesimo, non gli fu fatale.

Le sue ferite vennero infatti curate e per questo il suo culto era molto diffuso fin dal VII secolo ed a lui ci si affidava nei tempi in cui la peste imperversava per l’Europa.

Dal punto di vista pittorico fu un soggetto che riscosse un grande favore da parte degli artisti dal Quattrocento al Seicento.

La variante fra le versioni di Rubens e di Vouet dipende dal fatto che nella cultura popolare latina la tradizione voleva che a curarlo fossero stati degli angeli, mentre nel Nord Europa si riteneva che questo compito fosse stato svolto da Irene assieme ad altre pie donne della comunità cristiana di Roma.

VI SALA

Concludono la sezione dei Santi come eroi due confronti in duplice senso cronologico: ascendente e discendente.

Il primo è la Maddalena in estasi del 1606, sorretta dagli angeli e colpita dal fascio di luce dell’amore divino in una stanza in penombra che non può non far pensare a Caravaggio. Non abbiamo la certezza che sia stata vista da Bernini, però la Santa Teresa D’Avila del 1650 ca. in terracotta patinata realizzata da Gian Lorenzo e bottega è un non trascurabile indizio a favore.

Il primo è la Maddalena in estasi del 1606, sorretta dagli angeli e colpita dal fascio di luce dell’amore divino in una stanza in penombra che non può non far pensare a Caravaggio. Non abbiamo la certezza che sia stata vista da Bernini, però la Santa Teresa D’Avila del 1650 ca. in terracotta patinata realizzata da Gian Lorenzo e bottega è un non trascurabile indizio a favore.

RUBENS E BERNINI

Pressoché coetaneo di Pietro da Cortona, Gian Lorenzo Bernini, si trasferisce a Roma da Napoli attorno al 1605, a soli sette anni, il che fa escludere che abbia potuto conoscere Rubens, con il quale è stato tuttavia messo a confronto da più studiosi.

Mina Gregori, osservando che il giovane Bernini potesse avere accesso, presso Scipione Borghese, protettore romano di Rubens, a disegni e modelli dell’artista fiammingo, li trova uniti dal medesimo stile concitato che, come si è visto nelle grandi pale della Chiesa Nuova, “assume il carattere di un esempio di inedita grandiosità in movimento, di un’antichità reinterpretata al presente”.

A suo modo di vedere “l’elemento che lega i due artisti va individuato soprattutto nella comune idea naturalistica dell’antico, che supera l’immobilità della pietra in favore della verosimiglianza di corpi e sentimenti, lontani dall’«effetto di sasso dipinto»”.

A suo modo di vedere “l’elemento che lega i due artisti va individuato soprattutto nella comune idea naturalistica dell’antico, che supera l’immobilità della pietra in favore della verosimiglianza di corpi e sentimenti, lontani dall’«effetto di sasso dipinto»”.

Anche Francesco Petrucci si sofferma sull’argomento con una serie di approfonditi confronti nei quali sottolinea come “la nuova concezione spaziale dilatata di Rubens sia riproposta già nelle prime opere di Bernini” e come “i due condividano la stessa visione dinamica e anticonformista dell’antico”.

Anche Francesco Petrucci si sofferma sull’argomento con una serie di approfonditi confronti nei quali sottolinea come “la nuova concezione spaziale dilatata di Rubens sia riproposta già nelle prime opere di Bernini” e come “i due condividano la stessa visione dinamica e anticonformista dell’antico”.

Inoltre ricorda gli assai precoci studi su questi temi di Valentino Martinelli del 1952, poco conosciuti se non ignorati, nei quali l’autore sottolineava il forte contributo di Rubens all’arte di Bernini, proponendo confronti efficaci quali la grande scultura del San Longino realizzata per la basilica di San Pietro ed a suo parere modellata sul san Mauro della pala della Chiesa Nuova.

Infine Giuliano Briganti affronta diffusamente l’argomento nella sua monografia su Pietro da Cortona ed in essa afferma che l’opera di Rubens contiene già tutto lo spirito della successiva generazione degli anni trenta, di cui può considerarsi «il vero padre».

Variamente concatenati sono, infine, gli ultimi tre dipinti della sala.

Il più antico è, paradossalmente, il più recente. Si tratta infatti dell’Adorazione dei pastori, detta La notte, di Correggio (Antonio Allegri detto il Correggio, Correggio RE, c. 1489 - Correggio, 5 marzo 1534) presente però in mostra nella copia dall’originale realizzata per la chiesa di San Prospero a Reggio Emilia da Giuseppe Nogari (Venezia, 1699 - 3 giugno 1763), esponente del Rococò.

Il più antico è, paradossalmente, il più recente. Si tratta infatti dell’Adorazione dei pastori, detta La notte, di Correggio (Antonio Allegri detto il Correggio, Correggio RE, c. 1489 - Correggio, 5 marzo 1534) presente però in mostra nella copia dall’originale realizzata per la chiesa di San Prospero a Reggio Emilia da Giuseppe Nogari (Venezia, 1699 - 3 giugno 1763), esponente del Rococò.

Se il Barocco è anche “i piedi sporchi” della Madonna dei Pellegrini di Caravaggio, non di meno è lo stupore della bellezza delle chiese dei gesuiti nelle quali sembra che gli angeli ci cadano addosso dall’alto.

Ed è proprio quello che accade in Correggio e che Rubens riprende nell’Adorazione dei pastori del 1608 per la chiesa dei Filippini a Fermo, sua ultima opera realizzata in Italia ed oggi conservata nella locale Pinacoteca Civica all’interno del Polo museale di Palazzo dei Priori.

Conservata si fa per dire… visto che, prima dell’attuale mostra, a Milano c’era già stata nel dicembre 2015 per la tradizionale esposizione natalizia nella sede comunale di Palazzo Marino. Iniziativa per diverse ragioni discutibile ma che, nell’occasione, ebbe il merito di un allestimento che cercava di restituire la visione che dell’opera si poteva avere nella chiesa per la quale era stata realizzata.

Quest’opera riassume in sé le suggestioni della pittura veneta, di Caravaggio e dell’antico rievocando, ed insieme reinventando, pose, fisionomie e sfondi.

Quest’opera riassume in sé le suggestioni della pittura veneta, di Caravaggio e dell’antico rievocando, ed insieme reinventando, pose, fisionomie e sfondi.

“La creatività grandiosa e razionale di Rubens” gli permette infatti di realizzare “una sintesi unica fra innumerevoli spunti, attraverso una cifra del tutto personale e innovativa”.

Della “Notte” di Correggio Rubens “riprende l’impianto generale, la luce notturna e la gloria degli angeli in volo”. Con un effetto però totalmente differente perché “al sentimento bucolico dell’originale oppone il movimento impetuoso, il chiaroscuro intenso e la grandiosità statuaria dei personaggi tipici dell’antico”.

I suoi angeli, ad esempio, sono in minor numero ma più incombenti sulla scena sottostante, in particolare con l’angelo di sinistra di cui Rubens inverte la direzione proiettandolo verso terra.

Altro elemento dal quale si fa ispirare è la luce divina che il Bambino irradia attorno a sé illuminando tutti gli astanti.

Un bambino di cui non vediamo il viso in Correggio, che lo propone cullato dalla Madre, e che in Rubens è chiara prefigurazione della sua morte per la posizione e per il lenzuolino-sudario di cui Maria solleva i lembi con un elegante movimento incrociato delle braccia, all’apparenza più per ricoprirlo che per rivelarlo a chi è venuto ad adorarlo.

Nell’uno e nell’altro caso tornano sotto di lui le spighe già viste nella Resurrezione come simbolo eucaristico.

Per quanto riguarda le altre figure: Giuseppe, defilato sullo sfondo in Correggio, in Rubens diventa la giunzione fra la terra ed il cielo verso cui leva lo sguardo.

I due pastori, figure monumentali e possenti nella loro muscolatura, sono ripresi quasi fedelmente se non per le minime variazioni che Rubens sempre introduce nel reinterpretare i suoi modelli. In questo caso lo fa trasformando l’espressione del giovane in accorata, da serena che era in Correggio, e con ironia invertendo il movimento delle braccia del pastore in piedi: che in Rubens si ripara il viso con la mano sinistra per proteggere lo sguardo dalla luce che viene dal Bambino mentre in Correggio si toccava la nuca perplesso con la destra.

A completare la scena Rubens aggiunge una terza figura femminile (una balia?) che chiude la composizione sullo sfondo (al posto dell’asino in Correggio), mentre accomuna i due artisti la levatrice: che in Correggio è giovane e si ritrae diffidente mentre in Rubens è un’anziana donna che protende verso il Bambino le palme delle mani ed indirizza a Maria uno sguardo pieno di riconoscente tenerezza.

LA LEVATRICE

È un personaggio che i vangeli canonici non citano ma che, come spesso accade per i soggetti delle opere d’arte, si trova nei vangeli apocrifi.

Il suo nome è Salomè e si narra non credesse alla verginità conservata da Maria anche dopo il parto e che la volesse “verificare con mano”.

A causa di questa incredulità perde all’istante l’uso delle mani ma l’infermità sarà subito sanata dalla Madonna che, impietosita, la perdona e la guarisce facendole toccare il neonato.

Si tratterebbe quindi del primo miracolo di Gesù, di molti anni precedente quello delle nozze di Cana.

Questa figura per molto tempo è stata dipinta nelle Natività con la mano inerte. Se ne conoscono almeno una cinquantina di esempi, l’ultimo dei quali, allo stato attuale delle ricerche, sarebbe proprio quello appena descritto.

Riconosciute come si è visto le ascendenze di questa Adorazione dei pastori, prototipo ripreso dallo stesso Rubens in una rivisitazione che lo porta verso nuovi traguardi, come nel caso dell’Adorazione dei magi del Museo del Prado, dipinta nel 1609 e ampliata dallo stesso autore nel 1628-1629, sulla parete accanto se ne può verificare l’eredità.

Riconosciute come si è visto le ascendenze di questa Adorazione dei pastori, prototipo ripreso dallo stesso Rubens in una rivisitazione che lo porta verso nuovi traguardi, come nel caso dell’Adorazione dei magi del Museo del Prado, dipinta nel 1609 e ampliata dallo stesso autore nel 1628-1629, sulla parete accanto se ne può verificare l’eredità.

Anche questa composizione esercitò infatti una fortissima suggestione sugli artisti più giovani, come ci appare chiaramente dal confronto con l’Adorazione dei pastori (immagine in basso) dipinta per la chiesa di San Salvatore in Lauro a Roma da Pietro da Cortona (Pietro Berrettini, Cortona, 1º novembre 1596 - Roma, 16 maggio 1669).

RUBENS E PIETRO DA CORTONA

Abbiamo già visto come Fetti, attorno al 1611, sia stato tra i primi a intraprendere la strada di declinare l’antico nella pittura di soggetti sacri. Poco dopo lo seguì, all’incirca nel 1613, Pietro da Cortona, appena giunto a Roma ed agli inizi della sua attività di pittore alla scuola prima di Andrea Commodi e poi del maestro Baccio Ciarpi, quest’ultimo attivo nella stessa Chiesa Nuova.

“Sia Cortona sia Ciarpi sono strettamente inseriti nell’ambiente dell’Oratorio, crocevia di profonda spiritualità e di professione di vita devota, abbracciata da entrambi i pittori, che accompagnano la prassi di carità alla diligente operosità artistica, in un clima condiviso da tanti protagonisti. Nella chiesa le suggestioni e gli impulsi erano davvero infiniti, quasi una summa delle tendenze figurative più in auge nello scorcio del secolo, di cui la decorazione di Rubens mostrava il lato sorprendentemente avanzato.

Sono anni per Cortona di lenta e graduale formazione - quasi in contrasto con quella maniera veloce e prorompente che lo caratterizza e con cui ci è noto - anni in cui si sedimentano le sue prime invenzioni e si forma una profonda conoscenza dell’arte antica, praticata nel disegno dal vero, come del resto in Rubens.

Nei dipinti dell’artista si fa luce, ma all’inizio solo timidamente, l’interpretazione consapevole della maniera di Rubens, come possiamo vedere in uno dei suoi primi quadri documentati, Cristo e l’adultera - Roma, collezione privata - eseguito su committenza di Asdrubale Mattei nel 1626. La scena è composta secondo un andamento a registro ancora fortemente orizzontale, con la parte destra densa di reminiscenze toscane, ma con un’imprevedibile prima incursione nel mondo di Rubens nelle due figure grandiose dell’adultera e del soldato romano dietro di lei. Entrambe appaiono dilatate in un movimento solenne e instabile e il soldato, dalla bella testa barbuta, è un’evidente citazione dalla ritrattistica romana. Cortona non ha fatto altro che prendere la testa di Mauro, o Papiano, della pala di Rubens e ripresentarla nella tela per casa Mattei: il risultato incontrerà in pieno le aspettative del committente, che lo premierà per questo, a fronte di un compenso concordato davvero esiguo.

Negli stessi anni, il riferimento a Rubens appare dichiarato nell’Adorazione dei pastori - dipinta probabilmente per gli Orsini nella chiesa di San Salvatore in Lauro - per la quale l’artista elegge a modello la famosa tela sullo stesso tema eseguita da Rubens nel 1608 per gli oratoriani di Fermo: che l’avevano molto apprezzata ed era certamente nota al più giovane Cortona attraverso incisioni e, forse, copie”.

Negli stessi anni, il riferimento a Rubens appare dichiarato nell’Adorazione dei pastori - dipinta probabilmente per gli Orsini nella chiesa di San Salvatore in Lauro - per la quale l’artista elegge a modello la famosa tela sullo stesso tema eseguita da Rubens nel 1608 per gli oratoriani di Fermo: che l’avevano molto apprezzata ed era certamente nota al più giovane Cortona attraverso incisioni e, forse, copie”.

In quest’opera del pittore toscano ritroviamo sia lo stesso soggetto, sia una rievocazione delle invenzioni di Rubens.

“La figura della Vergine, di una stessa bellezza carnosa e marmorea insieme, di derivazione statuaria rivisitata con prorompente vitalità”. Gli angeli, anche se meno numerosi e dinamici. E soprattutto l’utilizzo, come fulcro luminoso di tutta la rappresentazione sacra, della centralità del Bambino “intriso di luce”: ancora deposto sulle spighe di grano e di cui si enfatizza ancora più esplicitamente il destino con l’introduzione di un terzo pastore che, tenendolo per le zampe eloquentemente legate, depone ai suoi piedi un agnello sacrificale.

“Proprio in questa interpretazione delle sollecitazioni del mondo antico, da rivivere in maniera concitata, al presente, eludendo ogni intento dichiaratamente filologico, si va stabilendo il filo che lega i due artisti.

Un percorso che porterà Cortona a un uso spregiudicato e vario del mondo della mitologia e della storia, cui attingere liberamente, combinando insieme soggetti e scene, come nella volta Barberini e nelle sale di palazzo Pitti, vicino in questo alla «gigantesca fantasia» di Rubens”.

L’onda lunga del grande ascendente esercitato sulle generazioni dei più giovani dall’Adorazione dei pastori di Fermo arriva fino alla fine del Seicento con la pala di Gaulli, dipinta nel 1687 sempre per la città di Fermo, destinata alla chiesa di Santa Maria del Carmine e oggi nella Pinacoteca Civica. Moltiplicati i personaggi ed accentuati gli scorci, i lampi di luce che si accendono prendono tutti ugualmente corpo dalla piccola chiarissima figura del Bambino.

Che siano dunque di soggetto sacro, come abbiamo visto, o profano, come quelle che vedremo, le opere italiane di Rubens sono tutte “esempi di inedita grandiosità in movimento, di visione dinamica e dilatata dello spazio, d’interpretazione anticonformista dell’antico dense di una vitalità impetuosa” che con pieno diritto fanno di lui uno dei precursori del Barocco.

IL FURORE NEL PENNELLO

In una lettera a William Trumbull del 13 settembre 1621 Rubens infatti scrive: «Un’opera, per quanto in essa sia grande il numero e la varietà delle cose da raffigurare, non ha mai superato il mio coraggio» confermando la consapevolezza che egli aveva di quanto fosse innovativa, rivoluzionaria e veemente la propria creatività.