L'Eclettico

Vista dall'Africa: la mia Europa che dipinge

Scuole nazionali fra Otto e Novecento nel sogno realizzato di Lady Phillips ... E la sorpresa che non ti aspetti

L'ECLETTICO - web "aperiodico"

VISTA DALL'AFRICA: LA MIA EUROPA CHE DIPINGE

Scuole nazionali fra Otto e Novecento nel sogno realizzato di Lady Phillips

“È bello che anche a Monza si facciano di queste cose, se devo essere sincera da questo punto di vista non l’ho mai considerata”. Così una visitatrice, commentando la mostra “Da Monet a Bacon, capolavori della Johannesburg Art Gallery” tributa il meritato riconoscimento al lavoro di chi, anche con queste iniziative, valorizza le sale della Villa Reale di Brianza.

Aspettandoci dunque che la strada intrapresa continui ad essere seguita, per gli allestimenti futuri corre tuttavia l’obbligo di suggerire una maggiore attenzione a risolvere positivamente le interferenze con le fonti luminose, naturali ed artificiali, preesistenti in una sede non appositamente realizzata per ospitarvi mostre d’arte.

Quando anche chiusi (non sempre con la dovuta tempestività), gli scuri in legno interni alle finestre si sono dimostrati insufficienti a schermare la luce abbagliante proveniente da fuori, perciò i dipinti inopportunamente collocati lungo le pareti finestrate inevitabilmente risultano completamente oscurati dall’effetto controluce, quando sono ad esse paralleli, e comunque disturbati dai riflessi se ortogonali.

Un problema analogo è determinato anche dai punti luce a servizio dell’illuminazione ordinaria delle sale. Anch’essi infatti abbagliano il visitatore colpendone gli occhi proprio da sopra le pareti temporanee dell’allestimento dove sono appesi i dipinti.

Per queste ragioni, fra le opere risultate peggio visibili, si possono paradossalmente citare, quasi un contrappasso, proprio il Mattino soleggiato del 1910 di Lucien Pisarro (Parigi, 1865 – Hewwood, Londra, 1944), figlio del più celebre Camille, oltre all’Otello di Daniel Maclise ed, addirittura, alla Primavera di Monet: unico suo dipinto in mostra.

A questo proposito occorre ammettere che non si può dar torto ai visitatori delusi perché indotti a credere dal titolo della mostra, sebbene formalmente ineccepibile, che avrebbero trovato il capostipite degli Impressionisti rappresentato con qualcosa in più di un’opera.

Ciò doverosamente rilevato, è però altrettanto giusto riconoscere che nessuna voce si è levata a lamentare l’analoga scarsità di… Bacon! Nel complesso, con un’assonanza alimentare forse un po’ troppo facile, la mostra può essere riassunta come un pranzo di matrimonio in cui viene servito un assaggio di tutto; e nello specifico non sempre di prima scelta: a nostro modesto modo di vedere non abbiamo infatti rilevato la presenza di capolavori assoluti nonostante il prestigioso dispiegamento di celebrità fra gli artisti in catalogo.

Un limite che tuttavia, in una logica di formazione – educazione del pubblico alla quale auspichiamo che le produzioni d’arte sempre più dedichino attenzione (leggi di più in Mostre d’arte, fu vera gloria? >>>), ha avuto anche un risvolto positivo. Specialmente per chi non ha una competenza artistica di primo livello, come il sottoscritto, questa mostra si è infatti risolta nell’opportunità di poter operare immediati e diretti confronti fra scuole ed autori nell’ambito di un itinerario, seppure essenziale, nell’arte occidentale dell’Otto-Novecento. Un utile ripasso e verifica di quanto appreso ed assimilato dall’assidua frequentazione di mostre monografiche.

Cosicché, fra prima visita “panoramica” e successivi ritorni, avanti e indietro fra le sale, per approfondire osservazioni e trovare conferme ad intuizioni, anche in questa occasione le diverse ore della nostra visita sono volate. Perché i quadri non si possono guardare come fossero scarpe in vetrina, se ci sofferma davanti a lungo e poi si torna a rivederli cercando di fissarli nella memoria, dopo qualche ora di questo esercizio li si “impara” e ci diventano familiari, ed è allora che cominciano a parlarci riservandoci sorprese non scontate.

Altra valenza della mostra, che diremmo la più rilevante, è il suo essere una concreta testimonianza del percorso di formazione della Johannesburg Art Gallery (JAG), con le evidenze storiche di donatori ed allestimenti originali ben riconoscibili su gran parte delle cornici (nell'immagine a lato si nota in basso la didascalia del tempo: Landscape By J.B. COROT B. 1796 D. 1875 French School = Paesaggio Di J.B. COROT Nato (Born) 1796 Morto (Died) 1875 Scuola Francese) e, dal punto di vista artistico, con la curiosità suscitata dalle sue sezioni d’apertura e finale: rispettivamente l’arte inglese dei Preraffaelliti e l’arte africana, non folcloristica, del Novecento. Interessanti, l’una e l’altra, proprio perché inconsuete nell’ordinaria programmazione espositiva.

Altra valenza della mostra, che diremmo la più rilevante, è il suo essere una concreta testimonianza del percorso di formazione della Johannesburg Art Gallery (JAG), con le evidenze storiche di donatori ed allestimenti originali ben riconoscibili su gran parte delle cornici (nell'immagine a lato si nota in basso la didascalia del tempo: Landscape By J.B. COROT B. 1796 D. 1875 French School = Paesaggio Di J.B. COROT Nato (Born) 1796 Morto (Died) 1875 Scuola Francese) e, dal punto di vista artistico, con la curiosità suscitata dalle sue sezioni d’apertura e finale: rispettivamente l’arte inglese dei Preraffaelliti e l’arte africana, non folcloristica, del Novecento. Interessanti, l’una e l’altra, proprio perché inconsuete nell’ordinaria programmazione espositiva.

Ad introdurci nel mondo che la sua ispirazione è stata in grado di immaginare ed allestire è dunque la fondatrice della JAG: Lady Florence Phillips in persona.

Ad introdurci nel mondo che la sua ispirazione è stata in grado di immaginare ed allestire è dunque la fondatrice della JAG: Lady Florence Phillips in persona.

Dorothea Sarah Florence Alexandra Ortlepp (Città del Capo, 14 giugno 1863 – Vergelegen, 23 agosto 1940), sebbene nata in Sudafrica era per cultura pienamente Britannica. Nel 1885 sposa il Baronetto Sir Lionel Phillips, un magnate del settore minerario e uomo politico e con lui si trasferisce dapprima a Johannesburg (nel 1889) e successivamente a Londra.

I - LA PITTURA INGLESE DELL'OTTOCENTO

Antonio Mancini (Roma, 1862 - 1930), pittore che, grazie al gallerista Goupil, gode di buona notorietà come ritrattista a Londra fra il 1901 e il 1907, ce la presenta a 46 anni, nel 1909: l’anno che precede l’avvio della sua iniziativa filantropica. L’apertura della Johannesburg Art Gallery avviene infatti nel 1910, con una presentazione della sezione francese delle sue opere a Londra, prima del loro trasferimento in Sudafrica.

Il ritratto, dal quale ci guarda appoggiata con un gomito allo scrittoio, davanti ad un fondo giallo, come se ci ricevesse al banco dell’accoglienza del suo museo, ne trasmette egregiamente il carattere di pacata risolutezza: requisito indispensabile per la riuscita dell’impresa.

Suo primo e principale collaboratore fu Sir Hugh Percy Lane, un irlandese che viveva a Londra ed al quale si affidò nell’orientare i suoi acquisti dopo un avvio autonomo ispirato dalla sua inclinazione personale. A questo si deve il fatto che, nel primo nucleo della collezione Phillips, se consideriamo i classici fuori categoria, troviamo i vertici dell’arte nel gusto dei britannici del tempo: ovvero il Primo Ottocento inglese.

Fra questi il massimo pittore dell’epoca Vittoriana ed Edoardiana l’olandese di nascita Sir Lawrence Alma Tadema (Dronrijp, Olanda del nord, 1863 – Wiesbaden, Francoforte, 1918).

Fra questi il massimo pittore dell’epoca Vittoriana ed Edoardiana l’olandese di nascita Sir Lawrence Alma Tadema (Dronrijp, Olanda del nord, 1863 – Wiesbaden, Francoforte, 1918).

In mostra abbiamo il suo drammatico La morte del primogenito (del Faraone), del 1858. Un soggetto che ripropone molte volte, perché gli consente di rappresentare sempre il lato più oscuro ed immaginifico dell’antico Egitto. Qui reso con cura in particolari quali i diademi a forma di cobra sulle coroncine di madre e figlio, la gonnella decorata del bambino con i suoi disegni geometrici e l’avvoltoio stilizzato al centro…

Ma più che il dettaglio ciò che colpisce lo spettatore è l’imponenza impotente del Faraone. La si intuisce per il suo essere fuori scena nonostante regga sulle sue ginocchia il corpo esanime del figlio, sul quale si piega la madre affranta dallo sguardo perso nel vuoto. Un insieme che fa pensare alle deposizioni Cinque Seicentesche.

Abile nel suscitare l’interesse di industriali e di appartenenti al suo ambiente sociale, mentre la sua collezione cresce Lady Phillips riesce ad arricchirla grazie a donazioni prestigiose. Come quella di Sir Sigismund Neumann che, nel 1912, le regala arredi vittoriani e opere di Preraffaelliti.

Tra i fondatori, nell’autunno del 1848, di questo movimento artistico, la Confraternita dei Preraffaelliti, è il pittore e poeta Gabriel Charles Dante Rossetti (Londra, 12 maggio 1828 - Birchington-on-Sea, 9 aprile 1882). Figlio di un esule italiano, cultore della civiltà del suo paese, assunse il nome pubblico di Dante Gabriel Rossetti per sottolineare maggiormente l’affinità che sentiva di avere con la sua patria d’origine e culla del Rinascimento e la sintonia che provava per il poeta fiorentino del quale tradusse sistematicamente gran parte dell’opera poetica.

In mostra abbiamo il suo Regina cordium.

In mostra abbiamo il suo Regina cordium.

Ne è protagonista Elizabeth Siddal, modella ed anch’essa pittrice, dipendente dal laudano (derivato dall’oppio che veniva mescolato all’assenzio per produrre un distillato allucinogeno) col quale si toglie la vita nel 1862, dopo una lunga e tormentata storia d’amore con chi, due anni prima, nell’anno del loro matrimonio, l’ha ritratta: riconoscendone la luce spenta negli occhi senza però riuscire a riportarvi una ragione che potesse dare senso alla sua esistenza.

Il titolo, che naturalmente non richiede spiegazioni, è ribadito più volte nel dipinto. Per lo più esplicitamente e nel colore intenso della massa dei lunghi capelli di Elizabeth, rossi come i quattro giri della collana di corallo che la orna ed alla quale è appeso un ciondolo anch’esso rosso ed a forma di cuore. Così come sono rosse le linee che isolano tanti piccoli cuori sullo sfondo oro. In mano ha, invece, una viola, fiore dai vari significati simbolici ma con foglie dal profilo esattamente in tema.

Cofondatori della Confraternita furono anche William Hunt, Ford Madox Brown e John Everett Millais (Southampton, 8 giugno 1829 - Kensington, Londra, 13 agosto 1896), quest’ultimo a sua volta in mostra con due dipinti di grandi dimensioni, entrambi donati alla Phillips nel 1910: rispettivamente da Mrs. G.F. Watts e da Sir Julius Wernher. Come ci suggeriscono i loro nomi, scritti a eleganti caratteri nero su oro dopo la comune dicitura “Presented by…”, sulla parte alta delle belle cornici originali, se non delle opere, almeno del loro allestimento nella JAG.

Cofondatori della Confraternita furono anche William Hunt, Ford Madox Brown e John Everett Millais (Southampton, 8 giugno 1829 - Kensington, Londra, 13 agosto 1896), quest’ultimo a sua volta in mostra con due dipinti di grandi dimensioni, entrambi donati alla Phillips nel 1910: rispettivamente da Mrs. G.F. Watts e da Sir Julius Wernher. Come ci suggeriscono i loro nomi, scritti a eleganti caratteri nero su oro dopo la comune dicitura “Presented by…”, sulla parte alta delle belle cornici originali, se non delle opere, almeno del loro allestimento nella JAG.

Entrambi con titoli quasi onomatopeici Stich! Stich! Stich! (Cuci, cuci, cuci!), del 1876, il primo e Cuckoo! (Il cuculo!), del 1880, il secondo, sono per la verità ascrivibili al periodo in cui, dopo il matrimonio nel 1856 con Euphemia Chalmers Gray, più nota come Effie Gray e già moglie del critico d’arte John Ruskin, il pittore si era allontanato dallo stile dei Preraffaelliti per privilegiare temi sociali o ritratti di bambini, come nel nostro caso.

Con ottimi risultati, come vediamo, nonostante la critica fu per questo severa con lui. La ragazzina dipinta di spalle, con pennellate lunghe sui toni del grigio, seppure con delicatezza ci lascia intuire lo sfruttamento lavorativo dell’infanzia di quei tempi. Descritto in quegli stessi anni nei romanzi di Dickens e ben più brutale di quanto il dipinto ci lasci intendere col suo pure imperioso triplice richiamo a non smettere di cucire che ci propone con l’eloquente titolo.

Con ottimi risultati, come vediamo, nonostante la critica fu per questo severa con lui. La ragazzina dipinta di spalle, con pennellate lunghe sui toni del grigio, seppure con delicatezza ci lascia intuire lo sfruttamento lavorativo dell’infanzia di quei tempi. Descritto in quegli stessi anni nei romanzi di Dickens e ben più brutale di quanto il dipinto ci lasci intendere col suo pure imperioso triplice richiamo a non smettere di cucire che ci propone con l’eloquente titolo.

Tenerissima espressione di affettuosa familiarità è, invece, la rappresentazione di due bambine (forse sorelline?) sedute sul sentiero di un bosco autunnale. Con la grande assorta nei suoi pensieri mentre la piccolina le si avvicina e la invita ad ascoltare il ripetersi dell’atteso verso del cuculo. Del bosco non vediamo gli alberi ma solo l’ombra delle chiome, un tronco caduto (proprio nel punto giusto!), l’accenno della luce di una chiaria sullo sfondo ed a terra il letto di foglie punteggiato di fiori dai colori vivaci.

In primo piano, sebbene laterali, sono ben riconoscibili sulla destra le grandi foglie verdi del gigaro, che indicano pioggia quando si arrotolano, ed a sinistra, nell’angolo racchiuso fra il vestito bianco della grande ed il margine della tela, il curatissimo dettaglio di una realistica foglia secca di quercia.

Osservazione che ci riporta ad uno dei temi ricorrenti nelle opere giovanili di Millais: l’attenzione naturalistica. Attenzione che in dipinti come Ofelia (il tragico personaggio Shakespeariano dell’Amleto), del 1881 e presentato alla Royal Academy nel 1852, era arrivata ad eccezionali livelli di dettaglio. Per raggiungere un tale traguardo l’autore si era infatti trasferito per alcuni mesi in campagna dove aveva potuto studiare dal vero la vegetazione ripariale del Tamigi. Cosicché la cornice floreale che circonda la bellissima Ofelia (per la quale, immersa in una vasca da bagno, aveva posato Elizabeth Siddal) è restituita con un naturalismo quasi scientifico. Fatto che, comunque non preclude significati simbolici, i Preraffaelliti, infatti possono essere con ragione ascritti al più ampio movimento culturale del Simbolismo. Nello specifico di questo dipinto il salice, l’ortica e le margherite, associati all’innocenza, discendono direttamente da Shakespeare, mentre il papavero, simbolo della morte, e le olmarie appassite, allusive alla vanità della vita, sono un’aggiunta del pittore.

Osservazione che ci riporta ad uno dei temi ricorrenti nelle opere giovanili di Millais: l’attenzione naturalistica. Attenzione che in dipinti come Ofelia (il tragico personaggio Shakespeariano dell’Amleto), del 1881 e presentato alla Royal Academy nel 1852, era arrivata ad eccezionali livelli di dettaglio. Per raggiungere un tale traguardo l’autore si era infatti trasferito per alcuni mesi in campagna dove aveva potuto studiare dal vero la vegetazione ripariale del Tamigi. Cosicché la cornice floreale che circonda la bellissima Ofelia (per la quale, immersa in una vasca da bagno, aveva posato Elizabeth Siddal) è restituita con un naturalismo quasi scientifico. Fatto che, comunque non preclude significati simbolici, i Preraffaelliti, infatti possono essere con ragione ascritti al più ampio movimento culturale del Simbolismo. Nello specifico di questo dipinto il salice, l’ortica e le margherite, associati all’innocenza, discendono direttamente da Shakespeare, mentre il papavero, simbolo della morte, e le olmarie appassite, allusive alla vanità della vita, sono un’aggiunta del pittore.

Di gusto classicheggiante, tratto caratteristico del suo autore, è invece la Venere al bagno, del 1867, di Albert Joseph Moore (York, 1841 - Londra, 1893). Dono di Charles Mr. Rube alla JAG nel 1920, è dipinta sui toni tenui del rosa, con giri di collane viola, una pelle di leopardo come tappeto mentre in alto sulla destra si apre una mezza finestrella che tuttavia non vale a dare profondità all’insieme.

Di gusto classicheggiante, tratto caratteristico del suo autore, è invece la Venere al bagno, del 1867, di Albert Joseph Moore (York, 1841 - Londra, 1893). Dono di Charles Mr. Rube alla JAG nel 1920, è dipinta sui toni tenui del rosa, con giri di collane viola, una pelle di leopardo come tappeto mentre in alto sulla destra si apre una mezza finestrella che tuttavia non vale a dare profondità all’insieme.

Dello stesso anno, il 1867, è Otello, Desdemona ed Emilia di Daniel Maclise (Cork, Irlanda, 25 gennaio 1806, - Chelsea, Londra, Regno Unito, 25 aprile 1870). Irlandese, letterato, storico e pittore. Lavora a Londra ed ha successo come pittore di genere storico.

E Shakespeare è un’infinita fonte di soggetti per gli artisti vittoriani.

Qui con i principali protagonisti della tragedia vediamo, in atteggiamento riservato, Emilia, la moglie dell’infido Iago ed involontaria complice del suo piano per screditare Cassio, luogotenente del Moro: il capo dell’esercito di Venezia contro i turchi.

Sarà uccisa dal marito quando svelerà l’inganno e la falsità delle accuse a Desdemona.

Rispetto alla resa un po’ formale ed artificiosa dei sentimenti, nel dipinto risultano più interessanti le riproduzioni floreali. Sia quelle che vorrebbero essere realistiche, come gli oleandri nel vaso in primo piano, sia quelle ricamate: come le fragole sul fazzoletto di Desdemona, i fiori e le foglie sulla manica della sua veste e la composizione sul petto di Otello: richiamata anche sulla manica del braccio che porta al volto in un gesto tanto teatralmente plateale quanto poco credibile.

Rispetto alla resa un po’ formale ed artificiosa dei sentimenti, nel dipinto risultano più interessanti le riproduzioni floreali. Sia quelle che vorrebbero essere realistiche, come gli oleandri nel vaso in primo piano, sia quelle ricamate: come le fragole sul fazzoletto di Desdemona, i fiori e le foglie sulla manica della sua veste e la composizione sul petto di Otello: richiamata anche sulla manica del braccio che porta al volto in un gesto tanto teatralmente plateale quanto poco credibile.

Decorazioni, queste ultime, che fanno pensare (molto da lontano) ai tessuti rinascimentali di Foppa, Boltraffio e degli altri Leonardeschi che abbiamo visto, ad esempio, al Poldi Pezzoli di Milano (e descritto in Sotto il segno di Leonardo. La magnificenza della corte sforzesca nelle collezioni del Museo Poldi Pezzoli leggi di più in >>>).

Nell’insieme, per quanto siamo riusciti a vederne a causa del problema dell’inopportuna collocazione evidenziato in apertura, seppure a suo modo interessante, Maclise, ci ricorda Hayez: ma 100 anni dopo ed in minore.

Più interessanti, sotto il profilo storico e della formazione della collezione, sono il fatto che quest’opera è la prima in mostra fra quelle donate dall’industriale Otto Beit nel 1910, come recita la didascalia in alto.

Sul lato basso della cornice sono invece riportati, sempre al modo già descritto, 1’autore, con indicazione delle date di nascita e morte introdotte dalle iniziali puntate B. (Born, nato) e D. (Dead, morto), titolo e datazione dell’opera, e sua classificazione. In questo caso “British School” perché la suddivisione della JAG era impostata sulle Scuole nazionali.

In chiusura della prima sezione, dopo i dipinti ad olio fin qui descritti, troviamo tre esempi di altre tecniche.

Un acquerello di Arthur Winter Moore (1840-1913), La cripta, firmato A.W.M. 1911. Anch’esso poco visibile a causa dei riflessi delle finestre aperte sul vetro di protezione, è comunque piacevole a vedersi e ricorda le cripte teatro delle vicende più o meno fosche narrate dalle opere teatrali e musicali.

Un acquerello di Arthur Winter Moore (1840-1913), La cripta, firmato A.W.M. 1911. Anch’esso poco visibile a causa dei riflessi delle finestre aperte sul vetro di protezione, è comunque piacevole a vedersi e ricorda le cripte teatro delle vicende più o meno fosche narrate dalle opere teatrali e musicali.

Infine, postposte rispetto ad una successione esattamente cronologica, sono un acquerello (a lato) ed un’incisione di Joseph Mallord William Turner (Covent Garden, Londra, 1775 - Cheyne Walk, Londra, 19 dicembre 1851). La collocazione è però giustificata per il fatto che le sue rupi ed i suoi castelli, che vediamo anche qui, sono emblematici del suo stile appartenente al romanticismo inglese, nel quale la natura diventa protagonista e che pone le basi dell’Impressionismo che ci attende nelle sale successive.

II - REALISMO E PRE-IMPRESSIONISTI

Il nuovo approccio al vero in pittura tratta infatti la natura non più come un semplice sfondo ma come soggetto autonomo e con una sua propria personalità, come avveniva per i ritratti.

Ed il più significativo esponente del movimento realista, Gustave Courbet (Ornans, Francia 10 giugno 1819 - La Tour-de-Peilz, Svizzera 31 dicembre 1877) ci appare in mostra con La scogliera à Etretat. Un’imponente, monumentale, falesia in Normandia (dipinta anche da Monet ed altri) che fa da quinta ad un cielo ed un mare dipinti con un’“imperfetta” stesura del colore che fa sembrare “concreta” la spiaggia sulla quale, accanto alle barche tirate a riva, l’autore appone la sua geometrica firma.

Sempre catalogati dalla JAG come “French School” chiudono la sezione dei Pre-Impressionisti un piccolo paesaggio di Jean-Baptiste Camille Corot (Parigi,16 luglio 1796 - 22 febbraio 1875), considerato fra i più sensibili paesaggisti dell’Ottocento, ed un carboncino del 1840 c.a. di Jean-François Millet (Gréville-Hague, 4 ottobre 1814 - Barbizon, 20 gennaio 1875), sempre sensibile ai temi sociali che tanto ascendente ebbero anche su Van Gogh, come qui dimostra in Un contadino, disegnato mentre si riposa appoggiato alla sua vanga.

Sempre catalogati dalla JAG come “French School” chiudono la sezione dei Pre-Impressionisti un piccolo paesaggio di Jean-Baptiste Camille Corot (Parigi,16 luglio 1796 - 22 febbraio 1875), considerato fra i più sensibili paesaggisti dell’Ottocento, ed un carboncino del 1840 c.a. di Jean-François Millet (Gréville-Hague, 4 ottobre 1814 - Barbizon, 20 gennaio 1875), sempre sensibile ai temi sociali che tanto ascendente ebbero anche su Van Gogh, come qui dimostra in Un contadino, disegnato mentre si riposa appoggiato alla sua vanga.

III - GLI IMPRESSIONISTI

A volte i donatori sono più d’uno, come nel caso di Mr. and Mrs. R. W. Schumacher che, nel 1910, offrono alla JAG il primo degli Impressionisti che incontriamo in mostra. Curiosamente non si tratta di un francese, ma di un pittore che per le sue origini, è catalogato come “Dutch School”, ovvero Scuola Olandese: Johan Barthold Jongkind, nato nei pressi di Rotterdam (Lattrop, 3 giugno 1819 – La Côte-Saint-André, 9 febbraio 1891) e trasferitosi in Francia, naturalmente a Parigi, nel 1843.

Nella capitale conobbe e frequentò Manet, Monet e Boudin con i quali si intratteneva in discussioni che avranno ripercussioni sulle rispettive esperienze artistiche, ed anche se nel 1863 partecipò al Salon des Refusés, rimase sempre quasi del tutto isolato dal gruppo degli Impressionisti non partecipando a nessuna delle loro otto mostre. Invece nel 1848 i suoi dipinti furono accettati al Salon Officiel, dove vinse la medaglia del primo premio nel 1852. Faticava tuttavia a trovare acquirenti nonostante proprio in quegli anni la sua arte acquistò una sicurezza stilistica che gli permise di realizzare, senza difficoltà, scorci arditi e complessi: come si è recentemente visto anche nel suo Notre Dame e Senna del 1864 esposto in questi stessi giorni nella mostra dedicata a Manet ed alla Parigi moderna.

Ma Jongkind era in particolare attratto dai paesaggi costieri della Francia settentrionale, la cui natura selvaggia lo affascinava e che, fino al 1865, lo indusse a recarsi più volte in Normandia, ed oltre. È questo il periodo in cui dipinge l’opera in mostra: La foce del fiume Scheldt, del 1854. Un dipinto che lo riassume anche geograficamente, visto che la Schelda ha la sorgente nel nord della Francia ma poi entra in Belgio e sfocia nel Mare del Nord dopo aver lambito Anversa.

Ma Jongkind era in particolare attratto dai paesaggi costieri della Francia settentrionale, la cui natura selvaggia lo affascinava e che, fino al 1865, lo indusse a recarsi più volte in Normandia, ed oltre. È questo il periodo in cui dipinge l’opera in mostra: La foce del fiume Scheldt, del 1854. Un dipinto che lo riassume anche geograficamente, visto che la Schelda ha la sorgente nel nord della Francia ma poi entra in Belgio e sfocia nel Mare del Nord dopo aver lambito Anversa.

Il pittore ce la propone focalizzando la sua attenzione sul vento che sferza la costa: materializzato nelle vele tese che inclinano gli alberi del vascello in primo piano e fanno correre le nubi in un cielo dipinto con l’azzurro di lunghe pennellate trasversali che attraversano la tela e che una sottile linea di terra all’orizzonte - sulla quale si intravedono sagome di edifici a servizio delle attività portuali - separa dal mare: fatto di pennellate sinuose che intrecciano onde brune, per i materiali di fondo che le correnti sollevano portano in sospensione.

Il merito di aver indotto Florence Phillips a cambiare il suo punto di vista sull’arte, facendole scoprire la scena artistica di fine secolo, in particolare quella impressionista, spetta a Sir Hugh Percy Lane: esperto d’arte e mercante anglo-irlandese è un appassionato mecenate che seleziona ed acquista opere per la Municipal Gallery of Modern Art di Dublino (oggi Dublin City Gallery the Hugh Lane).

Il merito di aver indotto Florence Phillips a cambiare il suo punto di vista sull’arte, facendole scoprire la scena artistica di fine secolo, in particolare quella impressionista, spetta a Sir Hugh Percy Lane: esperto d’arte e mercante anglo-irlandese è un appassionato mecenate che seleziona ed acquista opere per la Municipal Gallery of Modern Art di Dublino (oggi Dublin City Gallery the Hugh Lane).

A differenza di Lady Phillips, Lane (a lato in un ritratto di Sargent) ha gusti ben più aggiornati ed un notevole intuito: la sua passione per la scena francese della metà dell’Ottocento lo porta a diventare uno dei più strenui difensori dell’Impressionismo, che valorizza a Londra prima di altri. Sono di sua proprietà alcuni tra i capolavori più noti e amati di quel movimento, ad esempio Gli ombrelli di Renoir, oggi alla National Gallery di Londra.

I due si conoscono a Londra nel 1909 e Lane ha buon fiuto nello spinge Lady Phillips a superare il confine del XVIII secolo, facendole acquistare alcuni lavori più recenti, come quelli di Philip Wilson Steer, visto assieme durante una mostra di Goupil. Per trovare i fondi per comprare i tre dipinti dell’allora molto noto paesaggista inglese seguace dell’Impressionismo, Florence vende un diamante azzurro che le aveva regalato il marito.

Altre successive importanti acquisizioni su questo versante precedono le scelte dei musei britannici, ancora poco inclini ad apprezzare la pittura dell’Ottocento francese, anche a causa dello storico antagonismo culturale tra Londra e Parigi. Cosicché, nel 1910, è grande l’interesse suscitato dall’esposizione londinese del nucleo di arte francese destinato al museo sudafricano. La collezione di Johannesburg, così, finisce con l’anticipare (e forse in qualche modo condizionare) le tendenze museali che negli anni seguenti caratterizzeranno anche il territorio britannico.

Come già rilevato, accanto agli acquisti diretti, la JAG beneficia della generosità di donatori fra i quali troviamo, a più riprese fra il 1910 ed il 1913, l’industriale Otto Beit, che già abbiamo conosciuto per l’Otello e che ha un ruolo di spicco fra i benefattori della Phillips. Almeno in mostra, visto che sono suoi ben sei dei dipinti esposti: cinque dei quali, e fra i più importanti, degli Impressionisti.

Il primo di essi è Henri-Joseph Harpignies (Valenciennes, 28 giugno 1819 – Saint-Privé, 28 agosto 1916) con Il burrone. Un bel dipinto di una piccola valle, selvaggia ma non troppo (!), tutta realizzata sui toni del verde dei grandi alberi che seminascondono i dirupi di un orrido al fondo del quale scorre un torrente.

Il primo di essi è Henri-Joseph Harpignies (Valenciennes, 28 giugno 1819 – Saint-Privé, 28 agosto 1916) con Il burrone. Un bel dipinto di una piccola valle, selvaggia ma non troppo (!), tutta realizzata sui toni del verde dei grandi alberi che seminascondono i dirupi di un orrido al fondo del quale scorre un torrente.

Una donna, elegante nell’abito e nel portamento, passeggia in primo piano in questo paesaggio che giustifica la considerazione di cui godeva Harpignies: ritenuto tra i paesaggisti più fecondi del suo tempo. All’Impressionismo aderì soltanto negli ultimi anni della sua vita, mentre prima fu più forte nella sua arte l’influenza di Corot e della Scuola di Barbizon: denominazione con la quale si identifica il gruppo di pittori paesaggisti del realismo francese (quali Théodore Rousseau, Jean-François Millet, Jean-Baptiste Camille Corot, Albert Charpin ed altri) che, tra il 1830 e il 1870, si ritrovarono a dipingere in questa località nella regione dell’Île-de-France e dalla quale perciò presero il nome.

Dopo averlo citato fra gli interlocutori artistici di Jongkind, incontriamo con due sue opere Louis Eugène Boudin (Honfleur, 12 luglio 1824 - Deauville, 8 agosto 1898). Autore sottovalutato dagli appassionati degli Impressionisti, prima ancora di Monet, Pissaro e Sisley, è proprio lui a sfidare la tradizione pittorica spostando il cavalletto dal chiuso dello studio all’aria aperta dei paesaggi della Normandia ed, in particolare, di Le Havre e dintorni.

Di questi luoghi, e più precisamente della costa atlantica opposta a Le Havre, a sud della foce della Senna, abbiamo in mostra due vedute di Trouville firmate e datate ’93.

Di questi luoghi, e più precisamente della costa atlantica opposta a Le Havre, a sud della foce della Senna, abbiamo in mostra due vedute di Trouville firmate e datate ’93.

Il porto di Trouville (col nome della cittadina indicato anche sulla tela), visto dal mare, con le barche ormeggiate a riva ed un filo di fumo che è sempre presente (come le bandiere di Francia che sventolano sui pennoni delle imbarcazioni) e sale al cielo da qualche parte.

Ed Il molo di Trouville inquadrato dalla costa, con le piccole figure delle persone sul molo, i cavalloni delle onde che fanno il loro mestiere e “cavalcano”, le vele triangolari, in studiata progressione decrescente nelle dimensioni fino all’orizzonte per dare profondità al dipinto, l’acqua verde ed il cielo azzurrissimo dietro i cumulonembi.

Ed Il molo di Trouville inquadrato dalla costa, con le piccole figure delle persone sul molo, i cavalloni delle onde che fanno il loro mestiere e “cavalcano”, le vele triangolari, in studiata progressione decrescente nelle dimensioni fino all’orizzonte per dare profondità al dipinto, l’acqua verde ed il cielo azzurrissimo dietro i cumulonembi.

Dettagli ai quali non ha evidentemente fatto caso chi ha montato la mostra (né chi l’ha curata) visto che la posizione delle due opere è risultata invertita rispetto alle rispettive didascalie, e nonostante sia possibile leggerne il titolo in francese sulla cornice!

In questo stesso luogo, nel 1864, Boudin aveva dipinto Plage aux environs de Trouville: emblematico esempio di “ripetitività” della sua pittura. Ovvero del suo interesse a dipingere sempre gli stessi soggetti dei quali coglie le variazioni in relazione alle diverse ore del giorno, al clima o alle stagioni. Se, infatti, già la Scuola di Barbizon aveva promosso la pittura “en plein air”, nella quale il soggetto principale è lo spazio paesaggistico con le campagne popolate da contadini e animali da pascolo, Boudin non si orienta verso questa forma di espressione realista/romantica ma verso i cangianti effetti della luce su di essi al suo mutare.

In questo stesso luogo, nel 1864, Boudin aveva dipinto Plage aux environs de Trouville: emblematico esempio di “ripetitività” della sua pittura. Ovvero del suo interesse a dipingere sempre gli stessi soggetti dei quali coglie le variazioni in relazione alle diverse ore del giorno, al clima o alle stagioni. Se, infatti, già la Scuola di Barbizon aveva promosso la pittura “en plein air”, nella quale il soggetto principale è lo spazio paesaggistico con le campagne popolate da contadini e animali da pascolo, Boudin non si orienta verso questa forma di espressione realista/romantica ma verso i cangianti effetti della luce su di essi al suo mutare.

Le meraviglie della natura, le campagne, le spiagge… sulla sua tela prendono dunque vita abbandonando quanto fino a metà Ottocento era regola condivisa e seguita: contorni logici e ben delineati, rassicuranti pennellate applicate con precisione, strato dopo strato, asciugatura dopo asciugatura, per mantenere la brillantezza del colore e la resa di dettagli minuti e ben proporzionati.

Le meraviglie della natura, le campagne, le spiagge… sulla sua tela prendono dunque vita abbandonando quanto fino a metà Ottocento era regola condivisa e seguita: contorni logici e ben delineati, rassicuranti pennellate applicate con precisione, strato dopo strato, asciugatura dopo asciugatura, per mantenere la brillantezza del colore e la resa di dettagli minuti e ben proporzionati.

Il risultato del distacco da questo approccio consiste quindi in un mondo che non è più quello catturato nell’immagine statica del preciso momento raffigurato. Viceversa diventa il mondo dello spazio in movimento percepito intorno all’osservatore, che il pittore traccia con linee scomposte e dinamiche, pennellate accennate e sbavature di colore denso applicato su altri strati di pittura ancora fresca. Di conseguenza si trascura la precisione nella restituzione dei dettagli fisici, sostituiti da lineamenti approssimati: perché sono diventati la luce ed il suo effetto ottico prodotto sulla materia, il vero soggetto delle tele. E per riuscire a renderli occorre dipingerli molto velocemente.

A questo traguardo Boudin era arrivato dopo un percorso che l’aveva visto partire dall’osservazione semi-ravvicinata della classe abbiente, che troviamo in mostra in un altro dono di Otto Beit: Regate a Argenteuil, del 1866.

A questo traguardo Boudin era arrivato dopo un percorso che l’aveva visto partire dall’osservazione semi-ravvicinata della classe abbiente, che troviamo in mostra in un altro dono di Otto Beit: Regate a Argenteuil, del 1866.

Dal colore delle foglie degli alberi e dall’abbigliamento del pubblico assiepato a seguire le gare di barche a vela dalle rive della Senna di questa celebre località a nord ovest di Parigi, sembra che siamo in una soleggiata giornata primaverile che la ricca borghesia trascorre in appuntamenti mondani ed il pittore ama ritrarre.

E sempre in presenza dell’acqua. Cosa c’è, infatti, di più adatto dell’acqua per evidenziare le variazioni della luce? Considerazione che, stando a quanto ci risulta, addirittura portò più d’uno degli Impressionisti ad allestire il proprio atelier su una barca. Ne è testimonianza il quadro di Manet del 1874 che ritrae l’amico Monet mentre dipinge sulla sua barca in compagnia della moglie.

E sempre in presenza dell’acqua. Cosa c’è, infatti, di più adatto dell’acqua per evidenziare le variazioni della luce? Considerazione che, stando a quanto ci risulta, addirittura portò più d’uno degli Impressionisti ad allestire il proprio atelier su una barca. Ne è testimonianza il quadro di Manet del 1874 che ritrae l’amico Monet mentre dipinge sulla sua barca in compagnia della moglie.

Tornando a Boudin, negli anni aveva preso le distanze dal soggetto umano, ampliando il suo raggio di osservazione ed abbassando al tempo stesso la linea dell’orizzonte. Col risultato che sembra allontanare il punto di vista e spostare lo sguardo leggermente verso l’alto. Verso quei cieli che, qualche anno dopo la sua morte, gli valsero il titolo di “re dei cieli”. Corona attribuitagli da Monet, che lo considerava il suo maestro: essendo stato proprio Bodin a spingerlo verso lo stile degli impressionisti convincendolo, giovanissimo, a dipingere Le Havre en plein air.

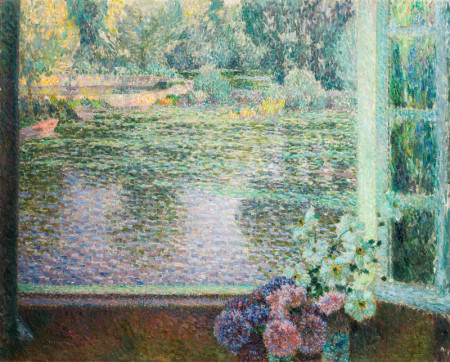

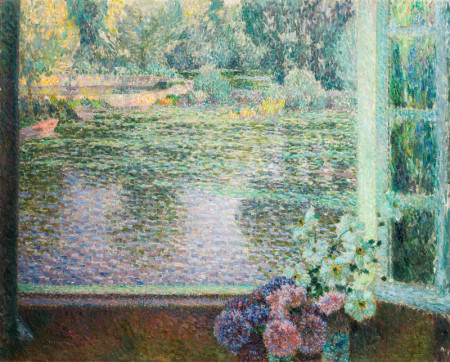

Sempre grazie a Otto Beit, eccoci quindi arrivati, con un frutteto in fioritura, La primavera, del 1875, a Claude Monet (IX arrondissement di Parigi, 14 novembre 1840 - Giverny, 5 dicembre 1926), considerato uno dei fondatori dell’Impressionismo francese e certamente il più coerente e prolifico esponente del movimento.

Sempre grazie a Otto Beit, eccoci quindi arrivati, con un frutteto in fioritura, La primavera, del 1875, a Claude Monet (IX arrondissement di Parigi, 14 novembre 1840 - Giverny, 5 dicembre 1926), considerato uno dei fondatori dell’Impressionismo francese e certamente il più coerente e prolifico esponente del movimento.

Di esso, come sin qui già visto e si vedrà più avanti, sebbene non abbiamo in mostra i più noti capolavori assoluti, abbiamo comunque i nomi di riferimento.

Il suo anno di avvio viene individuato nel 1863, con Déjeuner sur l’herbe, di Manet, che crea scandalo anche al Salon des Refusés, opposto al Salon Officiel il cui riconoscimento al tempo era il lasciapassare per la carriera di un artista.

Fino a quel momento, infatti, “andavano” (di moda) tele monumentali, come quelle di David (Il Primo Console supera le Alpi al Gran San Bernardo, del 1801, celebrativo dell'impresa compiuta da Napoleone dopo Annibale e Carlo Magno, come risulta dalle incisioni sulla pietra sotto le zampe del suo cavallo impennato), Gèricault (La zattera della Medusa, 1818-19) e Delacroix (La Libertà guida il popolo, 1830), permeate di impegno politico-civile attento all’attualità e romantiche nel modo di esprimere i sentimenti. Il tutto reso con grande cura per la qualità della stesura pittorica e nella definizione, minuziosamente realistica e quasi fotografica, dei più piccoli dettagli.

Fino a quel momento, infatti, “andavano” (di moda) tele monumentali, come quelle di David (Il Primo Console supera le Alpi al Gran San Bernardo, del 1801, celebrativo dell'impresa compiuta da Napoleone dopo Annibale e Carlo Magno, come risulta dalle incisioni sulla pietra sotto le zampe del suo cavallo impennato), Gèricault (La zattera della Medusa, 1818-19) e Delacroix (La Libertà guida il popolo, 1830), permeate di impegno politico-civile attento all’attualità e romantiche nel modo di esprimere i sentimenti. Il tutto reso con grande cura per la qualità della stesura pittorica e nella definizione, minuziosamente realistica e quasi fotografica, dei più piccoli dettagli.

IL SALON (Officiel)

Periodica esposizione di pittura e scultura, il Salon si svolse al Louvre di Parigi dal XVII al XIX secolo. La sua prima edizione, organizzata dall’Accademia reale e riservata ai suoi membri, risale al 1667. Le successive furono biennali sino al 1675 dopodiché, per il loro elevato costo, ebbero luogo solo nel 1699, nel 1704 e nel 1706, quando durò soltanto un giorno. Negli anni seguenti la sua cadenza si alternò più volte da annuale e biennale e viceversa, fino al 13 novembre 1863, quando divenne definitivamente annuale per decreto imperiale. Invece fino al 1791 venne sempre inaugurato il giorno di san Luigi, onomastico del re.

La sua prima sede fu la galleria del Palais-Royal, da dove si spostò nel cortile dell’hôtel Richelieu. Dopo le due edizioni del 1699 e del 1704, ospitate nella Grande Galerie, dal 1725, occupando talvolta anche la galleria detta dell’Apollo, prese definitivamente posto nel Salon Carré, da qui il nome Salon.

Sin dall’origine l’allestimento venne affidato ad un artista detto le Tapissier o le Décorateur e, nel 1748, venne istituita una commissione incaricata di salvaguardare la tradizione della “grande pittura” ed esercitare un controllo sulla moralità delle opere proposte.

Ma con la Rivoluzione, nel 1788, al regolamento vennero apportate una serie di modifiche radicali: nel 1791 l’esposizione divenne libera ed accessibile a tutti e, dal 1798, venne istituita una giuria di ammissione eletta a suffragio universale. Che però ben presto assunse una veste di conformistica ufficialità.

Sotto l’Impero fu composta da tre artisti e due amatori presieduti dal barone Dominique Vivant Denon. Soppressa nel 1848, ma reintrodotta l’anno seguente, la giuria mostrò un indirizzo sempre più rigido rifiutando molti candidati e qualsiasi opera non conforme ai gusti accademici.

Nel 1863 la scelta di escludere quasi 3.000 quadri suscitò un tale clamore da indurre lo stesso Imperatore Napoleone III ad organizzare una libera esposizione dei dipinti esclusi, poi chiamato Salon des Refusés e che successivamente vide altre tre edizioni nel 1874, 1875 e 1886.

In seguito la sua struttura organizzativa viene riformata permettendo l’ingresso in giuria anche di artisti già premiati con medaglia. In questo modo l’esposizione si apre anche alle nuove tendenze dell’arte impressionista.

Poiché il governo francese aveva smesso di farlo, col compito principale di continuare ad organizzare il Salon, nel 1881 venne fondata la Société des Artistes Français: associazione dei pittori e degli scultori francesi, che riuniva tutti gli artisti francesi ed aveva un pittore come presidente ed uno scultore come suo vice.

Nel dicembre del 1890, l’allora presidente William-Adolphe Bouguereau suggerì di trasformare il Salon in un’esposizione senza premi che potesse promuovere i giovani artisti non ancora conosciuti. La proposta, nonostante la fuoriuscita dall’associazione di importanti artisti dissenzienti, non portò tuttavia alla fine del Salon originale che continua ad essere organizzato ancora oggi con il nome di Salon de Champs-Élysées o, più semplicemente, Salon des artistes français.IL SALON DU CHAMP DE MARS

Nello stesso anno, fra coloro che, stanchi per l’autoritarismo accademico del Salon des artistes français, respinsero l’idea di Bouguereau, venne rapidamente costituita la Société Nationale des Beaux-Arts, con Ernest Meissonier come presidente, coadiuvato da un comitato segnatamente composto da Pierre Puvis de Chavannes, Carolus-Duran, Félix Bracquemond, Jules Dalou e Auguste Rodin.

A dire il vero, con la stessa denominazione, ed inizialmente presieduta dallo scrittore, ma anche pittore, Théophile Gautier, nel 1862 era già stata creata un’analoga organizzazione. Nel suo comitato direttivo, assieme ad Eugène Delacroix ed altri, era già presente Pierre Puvis de Chavannes (Lione, 14 dicembre 1824 - Parigi, 24 ottobre 1898) che avrebbe aderito alla corrente del Simbolismo. Fra gli artisti più noti al pubblico di cui promosse le opere troviamo Gustave Doré ed Édouard Manet. Tuttavia aveva cessato la propria attività nel 1864, proprio dopo la morte di Delacroix e dopo avergli dedicato una grande retrospettiva con 248 suoi quadri e litografie.

La ricostituita società si affretta dunque ad organizzare un nuovo Salon, più aperto alle nuove idee e che rapidamente ottiene il favore di numerosi critici d’arte e di illustri appassionati d’arte.

Ufficialmente chiamato Salon de la Société Nationale des Beaux–Arts, abbreviato in Salon du Champs de Mars, è tuttora esistente.IL SALON DES INDÉPENDANTS

Intanto, il 30 giugno 1884, sempre a Parigi, Paul Signac, con con Odilon Redon e Georges-Pierre Seurat, fonda la Société des artistes indépendants per organizzare un annuale Salon des Indépendants: caratterizzato dall’assenza di una giuria e di qualsiasi premio, nella sua prima edizione ospita le opere di circa 400 artisti rifiutati dal Salon officiel ed anch’esso è arrivato fino ai nostri giorni e continua a riunire le opere di tutti gli artisti che rivendicano indipendenza nella loro espressione artistica.

IL SALON D'AUTOMNE

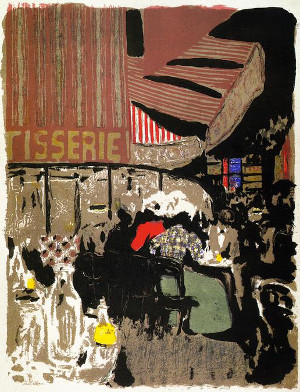

Infine, nel 1903, per iniziativa del belga Frantz Jourdain insieme a George Desvallières, Hector Guimard, Eugène Carrière, Félix Vallotton ed Édouard Vuillard venne ideata un’altra esposizione d’arte annuale: il Salon d’Automne.

Sin dalle sue origini si propose come manifestazione di rottura nei riguardi delle esposizioni più ufficiali, compreso il Salon des Indépendants.

Nel 1905 lanciò il fenomeno del Fauvisme e fu un momento chiave nel percorso intrapreso dall’arte in Francia con la retrospettiva su Cézanne del 1907.

Nacque come Société du Salon d’Automne, Reconnue d’Utilité Publique e la sua denominazione con riferimento all’autunno metteva in risalto il fatto che questo salone artistico veniva organizzato nella stagione autunnale per non sovrapporre le mostre al Salon e al Salon des Indépendants.

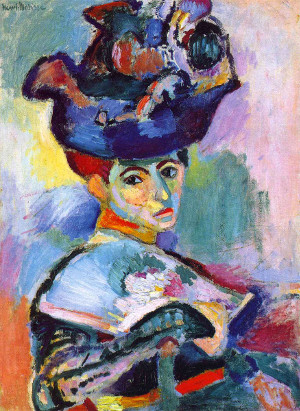

Fra le mostre che ospitò nel primo decennio del Novecento si possono citare quella in memoria di Van Gogh, per la sua attitudine a dipingere in maniera pre - espressionista, le successive dedicate a Gauguin e Cezànne e quella del 1905 con artisti espressionisti francesi come Henri Matisse (che ne fu il principale esponente) e Kees van Dongen, lo scultore Pier-Albert Marquet ed Henri Rousseau (che prenderà il nome d’arte di Rousseau il Doganiere) con l’opera Le lion ayant faim se jette sur l’antilope, definito primitivista in quanto rappresentante di una pittura istintiva con segno e gesti espressionisti.

Seconda data essenziale per l’Impressionismo è il 1874. Alla ricerca di opportunità per esporre le proprie opere, anche autofinanziandosi (considerazione che fa effetto se pensiamo alla loro attuale quotazione economica!), trovano ospitalità nello studio del fotografo Nadar.

NADAR

Gaspard-Félix Tournachon (Parigi, 6 aprile 1820 – 21 marzo 1910), noto soprattutto come pioniere della fotografia, adottò lo pseudonimo di Nadar, con il quale si sarebbe consegnato alla storia, nel 1839, un anno per lui particolarmente significativo in quanto, constatato il proprio fallimento come giornalista, scoprì la propria vena di caricaturista che lo portò, nel 1846, ad iniziare una collaborazione col giornale satirico Le Corsair-Satan.

A partire dal 1854 iniziò poi a dedicarsi alla sua prima opera fotografica significativa: il Panthéon Nadar, un’imponente galleria di foto che includeva le maggiori personalità del tempo, come Charles Baudelaire, Gioacchino Rossini ed Édouard Manet.

Nel 1860 Nadar aveva ormai acquisito notorietà nazionale, non solo per l’impresa titanica del Panthéon, ma anche grazie ad altre sue spettacolari iniziative. Fra queste, nel 1858, percorse su una mongolfiera i cieli di Parigi sperimentando le potenzialità della fotografia aerea. Appassionato di aerostatica, costruì un enorme pallone ad aria calda del volume di 6.000 m³: Le Géant (Il gigante), che ispirò all’amico Jules Verne il romanzo Cinque settimane in pallone.

Il suo primo atelier, al n° 35 di Boulevard des Capucines, lasciato nel 1872 per il meno prestigioso ma più economico n° 51 di Rue d’Anjou St. Honoré, è celeberrimo perché, gestito dalla moglie Ernestine Costance Lefèvre (sposata nel 1854) e dal figlio Paul, veniva utilizzato da Nadar per manifestazioni culturali e artistiche di rilievo. La più importante delle quali risulterà essere, come si è sopra anticipato, la prima mostra collettiva dei pittori Impressionisti organizzata il 15 aprile 1874. Come attestato di stima verso il loro modo di dipingere così innovativo, Nadar lo mise gratuitamente a disposizione del gruppo di giovani artisti che includeva nomi che sarebbero passati alla storia come Claude Monet, Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir, Camille Pissarro, Alfred Sisley, Paul Cézanne ed altri.

Nell’occasione, queste personalità, che allora erano semplicemente i membri della «società anonima di artisti, pittori, scultori, incisori» avevano esposto i dipinti che ritenevano più rappresentativi del loro modo di fare pittura. Monet partecipò con un’opera di piccole dimensioni, una delle sei vedute del porto di Le Havre che volle ritrarre, nel 1872, seguendo gli insegnamenti ricevuti da Boudin ovvero, come dichiarò egli stesso, da realizzarsi «con l’alba, col giorno, col crepuscolo, e di notte, oltre che da vari punti di vista: alcune, infatti, le eseguirò dal livello dell’acqua ed altre dalla stanza di un albergo che sovrasta le infrastrutture portuali».

Dipinta, come tutte le altre, con una tecnica che riassume quelle saranno le maggiori peculiarità stilistiche dell’Impressionismo, proprio in occasione della mostra all’opera venne assegnato il titolo con cui oggi è universalmente nota, Impression: soleil levant (Impressione di un sole che sorge) come ci testimonia lo stesso Monet: «Il paesaggio non è altro che un’impressione, ed istantanea, e per questo ci si diede quell’etichetta a causa mia. Avevo mandato una mia cosa fatta a Le Havre, dalla mia finestra, col sole in mezzo alla nebbia e qualche albero di nave che si innalzava sullo sfondo… Mi avevano chiesto un titolo per il catalogo e non poteva certo essere preso per una veduta di Le Havre, quindi ho detto: 'Metta Impressione'».

Dipinta, come tutte le altre, con una tecnica che riassume quelle saranno le maggiori peculiarità stilistiche dell’Impressionismo, proprio in occasione della mostra all’opera venne assegnato il titolo con cui oggi è universalmente nota, Impression: soleil levant (Impressione di un sole che sorge) come ci testimonia lo stesso Monet: «Il paesaggio non è altro che un’impressione, ed istantanea, e per questo ci si diede quell’etichetta a causa mia. Avevo mandato una mia cosa fatta a Le Havre, dalla mia finestra, col sole in mezzo alla nebbia e qualche albero di nave che si innalzava sullo sfondo… Mi avevano chiesto un titolo per il catalogo e non poteva certo essere preso per una veduta di Le Havre, quindi ho detto: 'Metta Impressione'».

Curiosamente, durante la Seconda Guerra Mondiale, la tela fu temporaneamente custodita nel castello di Chambord ed identificata come Coucher de soleil, Calar del sole!

Ad ogni modo la stampa ne riprese il titolo, in senso dispregiativo, definendo la mostra Exposition Impressioniste, volendo sottolineare l’incompletezza delle opere, secondo i detrattori poco più che abbozzi dai colori sfarfallanti, rispetto ai canoni della pittura accademica vigente.

Ma come si vedrà per i Fauves, anche in questo caso, nonostante la loro prima esposizione si risolverà in un fallimento, per i suoi 3-4.000 visitatori rispetto ai 400.000 del Salon ufficiale, gli Impressionisti adottano con favore la denominazione sotto la quale in breve diventeranno uno dei più celebrati movimenti della storia dell’arte.

Infatti la pittura che promuovono, in opposizione a quella accademica ed ufficiale, è la pittura del momento nella quale si riconosce la nuova società dinamica che sta cambiando. Una società che offre loro anche nuovi strumenti che ne facilitano la tecnica: fatta di piccole, frenetiche e vibranti pennellate.

Per riprendere le luci che cambiano e dipingere un quadro in poco più di una decina di minuti, saltando il lavoro di bozza e preparazione dei colori, si rivelò determinante la disponibilità dei colori a olio in tubetti di stagno. Invenzione solo all’apparenza banale, il tubetto di metallo morbido, commercializzato a partire dal 1841 dal ritrattista americano John Rand, sostituì i pacchetti di vescica di maiale, in cui fino ad allora venivano conservati i colori ad olio, evitando che seccassero troppo velocemente nella loro confezione.

Fu questa un’innovazione rivelatasi determinante per gli Impressionisti che amavano dipingere all’aperto. Lo ammisero essi stessi. Renoir osservò che “senza i tubetti di colore non ci sarebbero stati Cézanne, Monet, Sisley o Pissarro, niente di ciò che i giornalisti avrebbero chiamato Impressionismo… e probabilmente neppure Renoir”.

D’aiuto furono anche i nuovi pennelli, dotati in punta di fascette in metallo per tenere assieme più strette le setole e dar loro anche diverse forme, rettangolari o cilindriche, che permettevano di dipingere con più precisione le virgolette veloci dei colpi di pennello caratteristici della pittura Impressionista.

Da non dimenticare, infine, la comodità offerta alla pittura all’aperto da un altro nuovo ed utile supporto quale fu il cavalletto portatile.

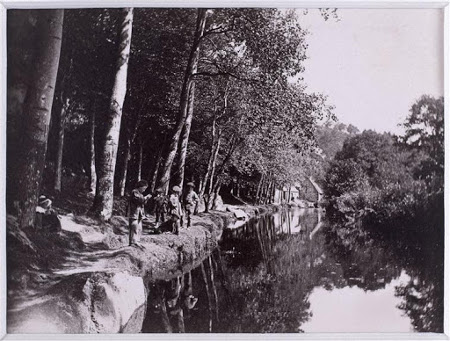

Che sarà stato senz’altro apprezzato anche da Alfred Sisley (Parigi, 30 ottobre 1839 - Moret-sur-Loin, 29 gennaio 1899) quando si sarà recato a dipingere Sulla riva del fiume a Veneux, del 1881.

Nonostante la sua nazionalità inglese, il fatto che nacque, visse e lavorò sempre in Francia, porta spesso a considerare Sisley un artista francese. Appellativo legittimato anche dal fatto che aderì al movimento degli Impressionisti di cui fu uno degli esponenti più di rilievo partecipando alle loro esposizioni fino alla la settima mostra impressionista del 1882, che vide per l’ultima volta la ricostituzione dell’iniziale gruppo fondatore. Questo riaccostamento fu però l’ultimo: nella mostra seguente, l’ottava e conclusiva, mancarono le opere Monet, Renoir, Cézanne e dello stesso Sisley.

Ennesimo dono alla JAG del munifico Otto Beit, questa sua opera in mostra è un paesaggio fluviale dipinto a Veneux-Les Sablons, località a ridosso del limite orientale della Foresta di Fontainebleau.

Ennesimo dono alla JAG del munifico Otto Beit, questa sua opera in mostra è un paesaggio fluviale dipinto a Veneux-Les Sablons, località a ridosso del limite orientale della Foresta di Fontainebleau.

Con una personale interpretazione del toponimo, lo ipotizziamo dovuto al fatto che in sua corrispondenza la Senna rallenti la corrente depositando i materiali portati in sospensione e formando nell’alveo, sul lato interno dell’ansa che vi descrive, gli isolotti che Sisley pone a confinare l’imponente massa d’acqua che occupa gran parte della metà inferiore del dipinto. Isolotti consolidati al punto che, davanti alle montagne viola lontane all’orizzonte, vi sorge una casa colonica e su di essi crescono alti alberi.

E proprio gli alberi, con in fiume e il cielo sul quale si stagliano i loro rami spogli, sembrano essere i protagonisti del dipinto. In particolare i tre in primo piano, due più grandi ed il terzo dal tronco più esile e sinuoso radicato fuori scena al di sotto del margine inferiore del dipinto.

Alberi le cui lunghissime ombre, disegnate a terra dalla luce intensa del sole, portano, chissà con quale significato (semmai ve n'è uno), ad individuare tre contadini, fra i quali una donna, sotto il boschetto sulla sinistra ed in riva al fiume. Ombre che, per quanto crediamo di aver individuato dell’effettivo punto di vista del pittore, con la loro lunghezza ci fanno pensare ad un sole basso sull’orizzonte e dalla luce limpida ed intensa come può essere all’alba o al tramonto. Propendendo per la prima visto che la direzione dalla quale arriva sembra essere l’oriente.

La, seppure seminascosta, presenza umana appena vista in Sisley testimonia che, dopo la prevalenza della natura, come soggetto preferito degli inizi, gli Impressionisti cominciano a dipingere anche persone, ritratti ed architetture. In mostra lo vediamo particolarmente con John Singer Sargent (Firenze, 12 gennaio 1856 - Londra, 14 aprile 1925), pittore statunitense, considerato fra i più significativi ritrattisti dell’Ottocento.

Suo padre, Fitzwilliam (nato nel 1820 a Gloucester, nel Massachusetts), era un chirurgo presso il Wills Eye Hospital di Philadelphia ma, dopo la morte prematura della primogenita (di due anni), la madre, Mary (nata Singer), subì un violento tracollo fisico che indusse la coppia a compiere frequenti viaggi all’estero per farle ritrovare la salute. Facendo base a Parigi, visitarono Francia, Germania, Svizzera ed Italia.

John venne alla luce a Firenze, dove la famiglia si era momentaneamente fermata a causa dello scoppio di un’epidemia di colera, seguito un anno dopo da Mary ed altri quattro bambini, solo due dei quali sopravvissero.

Fin da piccolo John Sargent si dimostrò di carattere vivace: amava stare all’aperto ed era un «accorto osservatore della natura», come rilevò il padre. E poiché la madre riteneva che viaggiare in Europa, visitando ininterrottamente musei, gallerie d’arte e chiese, fosse il modo migliore per educarlo, la sua giovinezza non trascorse al chiuso delle aule scolastiche ma fu itinerante, seguendo gli spostamenti della famiglia tra le varie città europee. Da adulto egli stesso ironizzò su questa sua formazione definendosi «un americano nato in Italia, educato in Francia, che guarda come un tedesco, parla come un inglese e dipinge come uno spagnolo».

In relazione a questa mostra, nell’ambito della quale ci viene proposto, non si può mancare di rilevare che a Capri incontrò la pittura di Antonio Mancini (il ritrattista di Lady Phillips conosciuto in apertura), restandone affascinato ed instaurando con lui un rapporto di amicizia che favorì il reciproco scambio artistico.

Senza qui analizzarne l’intera opera, occorre anche ricordare che, nella sua tarda maturità, i soggetti più ricorrenti quali ruscelli, valli, parchi, statue e fontane, sono tutti riproposti con grande fedeltà e cura dei dettagli denotando un ritorno «[al]l’energia e [al]la sincerità dei suoi primi anni» (Delphine Fitz Darby).

Senza qui analizzarne l’intera opera, occorre anche ricordare che, nella sua tarda maturità, i soggetti più ricorrenti quali ruscelli, valli, parchi, statue e fontane, sono tutti riproposti con grande fedeltà e cura dei dettagli denotando un ritorno «[al]l’energia e [al]la sincerità dei suoi primi anni» (Delphine Fitz Darby).

Ne abbiamo dimostrazione in Il ghiacciaio della Brenva, del 1909 c.a., dove gli speroni rocciosi che contengono questa la massa glaciale valdostana sul Monte Bianco sono resi a “botte” di spatolate.  Ciononostante le malghe in legno, e soprattutto i loro tetti di assi, stabilizzate con tronchi trasversali e pietre, sono di un realismo tridimensionale che sorprende. Forse Sargent è consapevole di questo effetto che farà su chi osserverà il suo dipinto, e perciò pone in viso al montanaro in primo piano, intento a caricare un sacco di fieno assieme ad un ragazzino, un sorriso compiaciuto tanto evidente quanto impercettibile: il suo proprio sorriso!

Ciononostante le malghe in legno, e soprattutto i loro tetti di assi, stabilizzate con tronchi trasversali e pietre, sono di un realismo tridimensionale che sorprende. Forse Sargent è consapevole di questo effetto che farà su chi osserverà il suo dipinto, e perciò pone in viso al montanaro in primo piano, intento a caricare un sacco di fieno assieme ad un ragazzino, un sorriso compiaciuto tanto evidente quanto impercettibile: il suo proprio sorriso!

Personalmente però preferiamo l’opera che gli è accanto. Una stupefacente veduta architettonica, del 1900 -1909, di un particolare della facciata della monumentale chiesa di Santa Maria della Salute che, dalla Punta della Dogana, vigila sullo sbocco in Laguna del Canal Grande di Venezia.

In questo caso la luce esterna, sebbene arrivi esattamente dalla parte opposta rispetto a quella del dipinto, rinforza la credibilità dei colpi di luce del sole basso nel tardo pomeriggio sui marmi dell’edificio sacro.

In questo caso la luce esterna, sebbene arrivi esattamente dalla parte opposta rispetto a quella del dipinto, rinforza la credibilità dei colpi di luce del sole basso nel tardo pomeriggio sui marmi dell’edificio sacro.

Specialmente se guardato dalla giusta distanza (cioè non troppo da vicino), questo lavoro diventa bellissimo ed inaspettatamente realistico grazie alla capacità dell’artista di non perdersi più nella didascalicità del disegno ma di dimostrare la sua abilità nel creare la forma con i colori nei punti sui quali batte la luce.

E siccome gli Impressionisti rivendicavano la convinzione dell’inesistenza in natura del bianco e del nero, allora le ombre possono anche essere blu, come avviene qui per quelle disegnate dagli elementi architettonici, o come quelle degli alberi piantati lungo le nuove urbanizzazioni di fine Ottocento alla Periferia di Parigi che abbiamo visto in La strada di Gennevilliers, del 1883, di Paul Signac, esposta alla già citata mostra Manet e la Parigi moderna.

Contraddicendo il favore di fama che gli è universalmente riconosciuto, personalmente non ci sentiamo in grande sintonia con le Due ballerine, del 1898, che il pittore e scultore Hilaire German Edgar Degas (Parigi, 19 luglio 1834 - 27 settembre 1917) offre al nostro sguardo tagliando l’inquadratura con la quale le dipinge: la più piccola, sulla sinistra, addirittura esce dal campo visivo.

Più interessante è considerare la relazione dell’autore con questo tema, che Degas amava rappresentare e che a tutt’oggi è quello che gode di maggiore popolarità di tutta la sua produzione pittorica.

Ma anche alla sua epoca i dipinti raffiguranti giovani danzatrici erano molto di moda e, di conseguenza, si vendevano meglio di altri soggetti perché i collezionisti «volevano soltanto ballerine», come riferisce il mercante d’arte Durand-Ruel. Di ciò Degas era pienamente consapevole e per questo, chiamandole con affettuoso sarcasmo «i miei articoli», frequentò assiduamente il genere. Anche per sopravvivere al tracollo finanziario della sua famiglia alla morte del padre, nel 1874.

Ma anche alla sua epoca i dipinti raffiguranti giovani danzatrici erano molto di moda e, di conseguenza, si vendevano meglio di altri soggetti perché i collezionisti «volevano soltanto ballerine», come riferisce il mercante d’arte Durand-Ruel. Di ciò Degas era pienamente consapevole e per questo, chiamandole con affettuoso sarcasmo «i miei articoli», frequentò assiduamente il genere. Anche per sopravvivere al tracollo finanziario della sua famiglia alla morte del padre, nel 1874.

Così come anche per i cavalli, Degas è molto interessato alle pose assunte dalle giovani danzatrici quando sono in movimento. Perciò, nelle sue prime opere che ne contemplano la presenza, le indaga in maniera anche eccessivamente canonica, scegliendo di raffigurarle nei momenti più spettacolari del balletto. Ben presto, tuttavia, abbandona questa linea e comincia ad interpretarne i corpi più “scientificamente” e perciò, come nel dipinto in mostra, non le dipinge in scena, ma sempre o prima o dopo lo spettacolo.

Vivamente interessato alle attitudini dei corpi femminili, non intendeva però edulcorarli o idealizzarli, come insegnava la visione tradizionale dell’arte consolidata nei secoli. Al contrario, decide di coglierli con realismo, nascondendone la grazia ed, anzi, facendone spesso risaltare goffaggine e limiti fisici. Ecco perché non dipinge le ballerine mentre si muovono con leggiadria e grazia a passo di danza, ma quando i loro arti si «assestano», componendo posizioni disarmoniche e persino grottesche.

Chi osservatori i quadri di Degas può dunque ben capire perché, riferendosi al balletto, Hippolyte Taine parlasse di un «mercato di fanciulle». Fanciulle spesso di bassa estrazione sociale che si logorano, si avviliscono, si affaticano e si esauriscono in una difficile arte nella prospettiva di un’ascesa sociale che non sarà per tutte. Degas, dunque, non soltanto desacralizza materialisticamente il corpo femminile, ma descrive impietosamente anche il vero mondo del balletto d’opera.In questo senso analizzato in modo esemplare da Paul Valéry:

«Non donne, ma esseri di una sostanza incomparabile, traslucida e sensibile, carni di vetro follemente irritabili, cupole di seta ondeggiante, corone trasparenti, lunghi nastri vivi percorsi tutti da rapide onde, frange e increspature che esse piegano e spiegano; e intanto si voltano, si deformano, fuggono via, fluide quanto il fluido massiccio che le comprime, le sposa, le sostiene da ogni parte, fa loro posto alla minima inflessione e le sostituisce nella forma. Là, nella pienezza irriducibile dell’acqua che sembra non opporre alcuna resistenza, queste creature dispongono di una mobilità ideale, vi distendono e raccolgono la loro raggiante simmetria. Niente suolo, niente solidi per queste ballerine assolute: niente palcoscenico, ma un centro dove appoggiarsi in tutti i punti che cedono dove si voglia. Niente solidi, nei loro corpi di cristallo elastico, niente ossa, niente articolazioni, giunture invariabili, segmenti che si possano contare [...] Mai nessuna ballerina umana, donna ardente, ebbra di movimento, del veleno delle sue forze eccedenti, della presenza infuocata di sguardi carichi di desiderio, mai ha saputo esprimere l’offerta imperiosa del sesso, l’appello mimico del bisogno di prostituzione, come questa grande medusa che, con gli scatti ondulatori del suo flutto di gonne e festoni, che alza e rialza con insistenza strana e impudica, si trasforma in sogni di Eros».

Questa volta dono nel 1919 di Mr. Max Michaelis, che cede alla JAG anche la sua collezione di Fiamminghi ed Olandesi del XVII secolo, è Un mazzo di fiori, del 1902, di Ignace Henri Jean Théodore Fantin-Latour (Grenoble, 14 gennaio 1836 – Buré, 25 agosto 1904). Contemporaneo ed ammiratore di Édouard Manet, si distinse dagli Impressionisti rifiutandone il modo di fare arte e sviluppando uno stile autonomo: liricamente realista ed intimista, capace di mettere in risalto il carattere costruttivo della composizione.

Questa volta dono nel 1919 di Mr. Max Michaelis, che cede alla JAG anche la sua collezione di Fiamminghi ed Olandesi del XVII secolo, è Un mazzo di fiori, del 1902, di Ignace Henri Jean Théodore Fantin-Latour (Grenoble, 14 gennaio 1836 – Buré, 25 agosto 1904). Contemporaneo ed ammiratore di Édouard Manet, si distinse dagli Impressionisti rifiutandone il modo di fare arte e sviluppando uno stile autonomo: liricamente realista ed intimista, capace di mettere in risalto il carattere costruttivo della composizione.

Anche per questa ragione i suoi soggetti preferiti sono i ritratti di molti artisti del tempo, dei quali era amico, e le nature morte, in particolare fiori, come quella in mostra. Nella quale risulta evidente anche la sua attività di litografo: se infatti da vicino si vede che la tecnica usata non è così lontana come sembrerebbe da quella dei più “moderni” artisti del suo tempo, allontanandosi dal dipinto, il suo mazzo di fiori sembra essere una riproduzione quasi fotografica.

Con Jean Baptiste Armand Guillaumin (Parigi, 16 febbraio 1841 - Orly, 26 giugno 1927) si chiude, infine, la sezione degli Impressionisti in mostra. Come è giusto, a Parigi, con La Senna al ponte di Sully, del 1869, in cui sembra di intravedere sullo sfondo la cupola del Sacre-Coeur a Montmartre. È proprio dopo aver visto alcune sue prove in riva alla Senna, che lo stesso Cézanne tentò alcuni dei suoi lavori più innovativi. Di Cézanne, come di Camille Pissarro, Guillaimin era infatti diventato amico ed aveva profondamente influenzato l’arte di entrambi dopo averli conosciuti all’Académie Suisse, dove si era iscritto nel 1861 grazie ad una vincita alla lotteria che gli permise di lasciare il lavoro come commesso in una merceria al quale era stato costretto dalle sue umili origini.

Con Jean Baptiste Armand Guillaumin (Parigi, 16 febbraio 1841 - Orly, 26 giugno 1927) si chiude, infine, la sezione degli Impressionisti in mostra. Come è giusto, a Parigi, con La Senna al ponte di Sully, del 1869, in cui sembra di intravedere sullo sfondo la cupola del Sacre-Coeur a Montmartre. È proprio dopo aver visto alcune sue prove in riva alla Senna, che lo stesso Cézanne tentò alcuni dei suoi lavori più innovativi. Di Cézanne, come di Camille Pissarro, Guillaimin era infatti diventato amico ed aveva profondamente influenzato l’arte di entrambi dopo averli conosciuti all’Académie Suisse, dove si era iscritto nel 1861 grazie ad una vincita alla lotteria che gli permise di lasciare il lavoro come commesso in una merceria al quale era stato costretto dalle sue umili origini.

Nel 1863 espose al Salon des Refusés e divenne amico di Vincent van Gogh, il cui fratello Theo si occupò spesso della vendita di alcuni suoi quadri. Apprezzato per l’intensità dei suoi colori, fu ricercato da molti musei, anche all’estero: le sue opere più note sono le vedute di Parigi, della zona di Creuse e della regione presso Les Adrets-de-l'Estérel, vicino alle coste della Provenza.

IV - IL POST IMPRESSIONISMO

Guillemin è inoltre l’anello di congiunzione che, superato il vallo del lungo corridoio che attraversa tutto il piano della Villa Reale, ci porta alla stagione del post Impressionismo. La incontriamo con gli studi di ottica applicata scientificamente alla pittura da parte di Paul Signac (Parigi, 11 novembre 1863 - 15 agosto 1935).

Nel suo percorso di avvicinamento alla pittura, sono infatti le opere degli Impressionisti, ed in particolare proprio quelle di Guillaumin, che Signac studia frequentando esposizioni e gallerie ed alla scuola del libero atelier di Émile Bin, un pittore di Montmartre.

La folgorazione che gli fece scoprire la vocazione di pittore fu una mostra di Claude Monet vista nel 1880, anno in cui interrompe gli studi di architettura appena prima di ottenere la maturità e aderisce ad un cenacolo di giovani letterati che manifestano il loro anticonformismo in primo luogo nella denominazione che si attribuiscono: “Le aringhe affumicate epilettiche baudelairiane e anti-filistee”. Confessiamo che ci incuriosisce molto l’attività che intendevano svolgere ma al momento non ne abbiamo trovata alcuna informazione.

Risulta invece l’esistenza di una lettera che Signac indirizzò a Monet con richiesta di consigli per il suo percorso artistico.

I suoi primi dipinti sono vedute di Asnières-sur-Seine, località a sud di Argenteuil ed all’interno del primo grande meandro che la Senna descrive appena a nord di Parigi. Lì la sua famiglia risiede e possiede una barca. Dettaglio importante da riferire perché, a quella per la pittura, Signac accosta la passione per la navigazione. Ad introdurlo a questa pratica, che lo porterà a possedere quasi tre decine di imbarcazioni, fu il pittore Gustave Caillebotte.

Della sua attività nella Societé des artistes indépendants e sul relativo primo Salon del 1884 si è già detto. Qui ci limitiamo perciò a ricordare che nell’occasione espone anche sue opere e, soprattutto, incontra Georges Seurat (Parigi, 2 dicembre 1859 - 29 marzo 1891), di quattro anni maggiore di lui, col quale fa amicizia e dal quale si lascia guidare nella sperimentazione della sua innovativa tecnica pittorica, il Puntinismo (o Pointillisme, come lo definì il critico d’arte francese Félix Fénéon (Torino, 22 giugno 1861 - Châtenay-Malabry, Francia 29 febbraio 1944), che presuppone la giustapposizione di piccoli punti di colore puro.

Si tratta di un’evoluzione della tecnica degli Impressionisti ispirata agli studi scientifici sulla percezione dei colori del chimico Michel Eugène Chevreul (Angers, 31 agosto 1786 - Parigi, 9 aprile 1889): contempla infatti che non vengano più mescolati sulla tavolozza, ma stesi sulla tela distinti in modo che sia la retina ad unire i colori puri direttamente nell’occhio di chi li guarda.

Nella primavera del 1886 vengono esposte a New York opere di Signac e Seurat ed è dello stesso anno la prima serie di tele “divise” dipinte nei dintorni di Les Andelys.

Oltre che con Seurat, Signac lavora anche con Camille Pissarro, convertito al metodo divisionista, ed i tre costituiscono il gruppo dei cosiddetti “impressionisti scientifici”.

Nel 1892 lascia la Bretagna per Saint-Tropez, allora piccolo porto di pescatori sul Mediterraneo che è il primo artista a scoprire. Vi trascorre alcuni mesi con la moglie e la madre e questo periodo è importante per lui perché segna una svolta nella sua opera: infatti scopre la tecnica dell’acquerello e, dal 1894, rinuncia alla pittura en plein air.

Nel 1892 lascia la Bretagna per Saint-Tropez, allora piccolo porto di pescatori sul Mediterraneo che è il primo artista a scoprire. Vi trascorre alcuni mesi con la moglie e la madre e questo periodo è importante per lui perché segna una svolta nella sua opera: infatti scopre la tecnica dell’acquerello e, dal 1894, rinuncia alla pittura en plein air.

La sua pittura, fatta di tocchi separati e molto colorati, e fin dalle origini influenzata da quella di Monet, diventa ancora più colorata mentre le pennellate si allargano sempre di più. Di tutto ciò in mostra abbiamo appunto due esempi emblematici.

Un bellissimo acquerello su carta (sopra) del 1922, Barche a Locmalo (in Bretagna), nel quale si riconoscono l’abbozzo del disegno a matita, forse schizzato dal vero, sul quale si notano gli appunti con l’indicazione dei colori da usare nelle campiture per completarlo in studio. Colori indicati con le sigle delle iniziali - R. (rouge), Ve (vert), J (jaune), B (blanc) - o per esteso: Crème, per il passepartout sul quale scrive anche luogo e data.

Invece in La Rochelle (località affacciata sull’Atlantico nel Golfo di Biscaglia, a sud di Nantes,), del 1912, il suo Pointillisme geometrico ormai non è più fatto di puntini ma è quasi diventato una sorta di mosaico realizzato con colpettini di pennello da ½ cm, applicati in verticale per le architetture e le vele, o in orizzontale per il cielo e il mare. Con un effetto che, visto da lontano, fa assumere all’opera un rilievo quasi tridimensionale.

Invece in La Rochelle (località affacciata sull’Atlantico nel Golfo di Biscaglia, a sud di Nantes,), del 1912, il suo Pointillisme geometrico ormai non è più fatto di puntini ma è quasi diventato una sorta di mosaico realizzato con colpettini di pennello da ½ cm, applicati in verticale per le architetture e le vele, o in orizzontale per il cielo e il mare. Con un effetto che, visto da lontano, fa assumere all’opera un rilievo quasi tridimensionale.

Come aiuto al visitatore avremmo gradito trovare indicato sul pavimento, alla giusta distanza dall’opera, il punto dal quale guardarla per vederne e goderne al meglio l’effetto ottico.

A nostro avviso sarebbe stato un ausilio più interessante rispetto alla “realtà aumentata” di occhialini e cuffie tecnologiche. Dopo un po’, l’abbiamo verificato direttamente, stancano il visitatore che, infatti, se li toglie e continua la visita “al naturale”. Come è giusto che sia davanti a lavori che, anche nell’era dei dispositivi mobili che possono caricare sui loro schermi infinite immagini, hanno l’inarrivabile pregio di essere opere con una loro materica consistenza.

Condividono il pannello della sala successiva due monumenti della storia dell’arte che, tuttavia, presentati in questo modo, con un’opera isolata per ciascuno, danno un po’ l’idea di voler essere un pretesto per poter affermare nella comunicazione di avere in mostra anche loro.

Condividono il pannello della sala successiva due monumenti della storia dell’arte che, tuttavia, presentati in questo modo, con un’opera isolata per ciascuno, danno un po’ l’idea di voler essere un pretesto per poter affermare nella comunicazione di avere in mostra anche loro.

Di Vincent Van Gogh (Zundert, Paesi Bassi, 30 marzo 1853 - Auvers-sur-Oise, Francia, 29 luglio 1890) troviamo un Ritratto di un uomo anziano, a carboncino. Rappresentativo della produzione meno conosciuta del pittore di cui si è scritto ampiamente in Van Gogh: genio naufragato in un campo di grano ed al quale perciò rimandiamo gli interessati (leggi di più >>>).

Lo precede, nel percorso come nella cronologia, Paul Cézanne (Aix-en-Provence, 19 gennaio 1839 - 22 ottobre 1906) con I bagnanti, litografia a colori del 1898: figure nude nel paesaggio, un suo classico, qui però privi dei colori che sono l’aspetto peculiare della pittura dell’artista e tracciati a colori smorti su bianco nei loro profili essenziali.

Sullo sfondo, l’immancabile sagoma della Montagne Sainte Victoire, massiccio calcareo nella valle nei pressi di Aix-en-Provence, dove l’artista visse e lavorò a lungo, ed onnipresente nei suoi dipinti ci suggerisce un’improvvisa “illuminazione”.

Sullo sfondo, l’immancabile sagoma della Montagne Sainte Victoire, massiccio calcareo nella valle nei pressi di Aix-en-Provence, dove l’artista visse e lavorò a lungo, ed onnipresente nei suoi dipinti ci suggerisce un’improvvisa “illuminazione”.

Non sappiamo quanto possa essere plausibile, e tuttavia ci prendiamo il rischio di azzardarla sottoponendola al giudizio (ed alla benevolenza) dei lettori: può essere che Cezanne abbia mutuato l’idea dalle innumerevoli vedute del monte Fuji di Hokusai? (per gli interessati: Ukiyo-e, immagini del mondo fluttuante leggi di più >>> )

Non possiamo certo vantare una completa ed approfondita conoscenza di altri vedutisti, però fra quelli che conosciamo non ne abbiamo in mente altri che, come Cézanne, siano altrettanto “ossessivi” nel riproporre una specifica montagna. Per questo abbiamo pensato al monte Fuji.

D’altro canto, nella storia della pittura occidentale ci sono innumerevoli vedutisti che hanno dipinto panorami con montagne, o una particolare montagna, sullo sfondo; per cui non è detto che Cezanne si sia rifatto a Hokusai. Però, seppure nella nostra ignoranza, non ci sentiremmo nemmeno di escludere la possibilità. Visto il periodo (inizio Novecento) e la sensibilità corrente dell’epoca, potrebbe davvero esserci una connessione.

D’altro canto, nella storia della pittura occidentale ci sono innumerevoli vedutisti che hanno dipinto panorami con montagne, o una particolare montagna, sullo sfondo; per cui non è detto che Cezanne si sia rifatto a Hokusai. Però, seppure nella nostra ignoranza, non ci sentiremmo nemmeno di escludere la possibilità. Visto il periodo (inizio Novecento) e la sensibilità corrente dell’epoca, potrebbe davvero esserci una connessione.

Per esserne certi occorrerebbe studiare gli scritti che Cezanne ci ha lasciato per vedere se in essi vi sia qualche nota che supporti tale interpretazione. Poiché una verifica di questo genere è troppo onerosa per L’Eclettico, contiamo sul possibile supporto di qualche lettore competente sull’argomento!

Per contestualizzarlo nel percorso della mostra, in relazione agli artisti che l’hanno preceduto ed a quelli che vedremo, innanzitutto ricordiamo che in vita, al pari di Van Gogh, Cézanne vendette una sola tela, solo qualche anno prima della morte, due anni prima della quale poté gioire per il successo della sua esposizione al Salon d’Automne del 1904.

Sinteticamente lo si può definire lontano dagli Impressionisti e precursore delle avanguardie del Novecento. Come si è visto venne, infatti, a contatto con gli Impressionisti della prima ora (come Pissarro, Degas, Renoir, Monet…). Così come loro si vedeva, infatti, rifiutate le opere dalla giuria del Salon e per questo partecipò alla loro prima mostra da Nadar dove espose La casa dell’impiccato a Auvers.