L'Eclettico

Il "Rinascimento" di Salvatore Fiume

Protagonista ritrovato della pittura italiana degli anni '40

L'ECLETTICO - web "aperiodico"

IL "RINASCIMENTO" DI SALVATORE FIUME

Protagonista ritrovato della pittura italiana degli anni '40

"L’Italia dei miti - Le Grandi Opere 1940-1950", penultimo appuntamento delle iniziative che l’omonima Fondazione ha organizzato per ricordare il centenario della nascita di Salvatore Fiume (1915-1997), è stata una mostra che i visitatori hanno compreso essere un evento unico e irripetibile.

"L’Italia dei miti - Le Grandi Opere 1940-1950", penultimo appuntamento delle iniziative che l’omonima Fondazione ha organizzato per ricordare il centenario della nascita di Salvatore Fiume (1915-1997), è stata una mostra che i visitatori hanno compreso essere un evento unico e irripetibile.

Al Serrone della Reggia Reale di Monza, spazio come si vedrà necessario ed opportuno per questo allestimento, sono stati esposti 11 dipinti e 4 disegni realizzati quando l’Italia del dopoguerra tentava a fatica di riprendersi. Si tratta di un “inedito” non solo per la Lombardia ma, con la sola eccezione di un’opera già vista a Firenze, per l’Italia intera.

E sono opere che meritano di essere conosciute perché, afferma Elena Pontiggia, curatrice della mostra: “quando si parla di arte italiana degli anni ’40, il nome di Fiume non viene in mente”.

Nella prima sezione troviamo riproposta la Sala Fiume della Collezione di Palazzo Donini della Regione Umbria, che ospita la donazione ricevuta dalla Fondazione Buitoni nel 1988. Si tratta di un grande ciclo costituito da 10 dipinti sul tema Le avventure, le sventure, le glorie dell’Umbria, realizzato in 3 anni su commissione dell’allora presidente della Perugina, Bruno Buitoni, nel 1949.

Presentando queste opere è ancora la Pontiggia ad osservare che, stilisticamente, Salvatore Fiume non vi è riconducibile né all’ambito verista né a quello dell’astrattismo. È, invece, metafisico: una tendenza verso la quale fu incoraggiato da Alberto Savinio; il fratello, meno noto al grande pubblico, di Giorgio De Chirico.

Ma, a dire il vero, riferiscono i figli Laura e Luciano, si può affermare che Salvatore Fiume abbia vissuto la vita di una decina di pittori, infatti si ispirava allo stile dell’uno o dell’altro a seconda dell’atmosfera che voleva dipingere.

Emblematico in questo senso, ma caso non unico nella storia dell’arte, è lo stratagemma al quale ricorse nel 1946, in avvio di carriera. In difficoltà nell’affermarsi, dipinse un gruppo di tele ispirate alla tradizione e al folklore spagnoli nelle quali utilizzò tutta la sua abilità tecnica per realizzare opere più facilmente comprensibili. Il fatto curioso è che li firmò “F. Queyo” e li propose alla Galleria Gussoni di Milano come lavori di Francisco Queyo: presentato come un pittore gitano spagnolo suo amico (ovviamente inesistente e di cui aveva totalmente inventato l’identità) che, rifugiato a Parigi per sfuggire al regime franchista, gli aveva chiesto di organizzargli una mostra in Italia.

Emblematico in questo senso, ma caso non unico nella storia dell’arte, è lo stratagemma al quale ricorse nel 1946, in avvio di carriera. In difficoltà nell’affermarsi, dipinse un gruppo di tele ispirate alla tradizione e al folklore spagnoli nelle quali utilizzò tutta la sua abilità tecnica per realizzare opere più facilmente comprensibili. Il fatto curioso è che li firmò “F. Queyo” e li propose alla Galleria Gussoni di Milano come lavori di Francisco Queyo: presentato come un pittore gitano spagnolo suo amico (ovviamente inesistente e di cui aveva totalmente inventato l’identità) che, rifugiato a Parigi per sfuggire al regime franchista, gli aveva chiesto di organizzargli una mostra in Italia.

I dipinti furono accolti con entusiasmo e la mostra si rivelò un grande successo. Tutti i quadri vennero venduti molto rapidamente ed un importante critico del tempo, Leonardo Borgese, scrisse che molti artisti italiani avrebbero potuto imparare qualcosa da quel maestro spagnolo.

La verità fu scoperta soltanto da Dino Buzzati che, oltre a essere un caro amico di Fiume, era anche pittore. Fiume si era rivolto a lui chiedendogli un articolo di presentazione per questi lavori, ma lo scrittore riconobbe il suo tratto, e così Fiume rivelò di esserne l’autore nel corso di un finto processo al Circolo della Stampa.

Tornando alla mostra, nella serie “Umbra” si vede la storia dell’Italia di quegli anni: piena di macerie ma interpretata dal pittore non mostrando sangue e distruzione ma raffigurando battaglie che sono più simili ad un gioco di scacchi che stacca le vicende dalla vita e le colloca in una dimensione atemporale.

Tornando alla mostra, nella serie “Umbra” si vede la storia dell’Italia di quegli anni: piena di macerie ma interpretata dal pittore non mostrando sangue e distruzione ma raffigurando battaglie che sono più simili ad un gioco di scacchi che stacca le vicende dalla vita e le colloca in una dimensione atemporale.

Si tratta di una realtà sanguinante oltre la fisicità, nella quale è evidente l’influenza di De Chirico e che, dunque, è appropriato definire Metafisica.

Osservando che i soggetti - pur distaccandosene - si mantengono pur sempre ben ancorati alla verosimiglianza, questa visione della realtà, astratta e fuori dal tempo, è reinterpretata dall’artista anche quando dipinge architetture e forme geometriche.

Quello che per lui conta non sono le note storiche, ma è la magia della pittura. In ogni opera si colgono sapiente ricerca della composizione giocata su diagonali e conquista della luce, sempre immobile.

Questa è la tavola pitagorica "segreta" che innerva ogni scena.

Ispirate dalla pittura dei maestri del ‘400 (Piero della Francesca e Paolo Uccello), le immagini ci donano una carica nuova e trasformano la realtà in metafora: le scene di battaglie, morte e distruzione appaiono surreali. La tragedia viene rappresentata in maniera allegorica attirando il visitatore in un suggestivo mondo, fiabesco e colorato, che lascia spazio alla fantasia stimolando l’immaginazione di adulti e bambini.

Ispirate dalla pittura dei maestri del ‘400 (Piero della Francesca e Paolo Uccello), le immagini ci donano una carica nuova e trasformano la realtà in metafora: le scene di battaglie, morte e distruzione appaiono surreali. La tragedia viene rappresentata in maniera allegorica attirando il visitatore in un suggestivo mondo, fiabesco e colorato, che lascia spazio alla fantasia stimolando l’immaginazione di adulti e bambini.

Gli accampamenti militari sembrano tendoni circensi, la rocca circondata da mura, è formata da edifici in stile classico e viene idealizzata rappresentandovi torri, palazzi e colonnati. Le figure umane hanno una staticità impressionante e ben si integrano con il paesaggio. Tutti i soggetti sono immobili e astratti, collocati in un mondo irreale, nel quale sembra assente la forza di gravità.

Il tempo sembra essersi fermato, come per scongiurare la ripresa della guerra. La speranza della rinascita della vita e nella natura qualcuno potrebbe coglierla negli alberi: non spogli, ma con le chiome unite in segno di coalizione contro la morte. Una dichiarazione che la vita continua sempre ed a dispetto di tutto quanto accade e che nulla è mai definitivamente perduto. La presenza delle ombre mostra poi che il paesaggio non è tutto finto, ma trasposto.

L’interesse di Salvatore Fiume viene attratto dalla realtà immediata, dai problemi concreti del popolo. È un realismo sociale che offre all’artista innumerevoli possibilità di descrivere ciò che accade lasciandogli però la facoltà di estraniarsi dalla vita e reinterpretarla, evocando in chi ne ammira l’opera emozioni e curiosità che lo fanno sentire partecipe di quanto vi avviene.

Aspetto rilevante della mostra è stato anche la possibilità di visitarla con guide d’eccezione come i figli di Salvatore Fiume: Laura, anch’essa pittrice (e della quale si conoscono anche opere realizzate a quattro mani col padre), e Luciano, che ha ammesso di non avere un carattere sufficientemente “disciplinato” per dare continuità a questa arte, che tanto lo appassiona ma che richiede rigore ed applicazione costanti.

E dunque addentriamoci in questo mondo antico, ma anche moderno fino a contemporaneo. In questo ciclo che, seppure con soggetti diversi, è pensato come unitario sia nello stile sia nella tavolozza di colori utilizzata; nella quale predominano quelli mediterranei, caratteristici dell’Italia centrale, come il bruno e l’ocra.

Uno stile che si nota immediatamente nella Battaglia de L’Aquila, vicenda bellica nella quale trova la morte Andrea Fortebraccio detto Fortebraccio da Montone (1368-1424), il capitano di ventura perugino che, dopo aver guerreggiato per tutto il centro Italia - e più volte contro la sua stessa città natale – saccheggiando e spargendo terrore e distruzione ovunque passasse, era quasi arrivato a costituire un suo personale dominio su di essa.

Uno stile che si nota immediatamente nella Battaglia de L’Aquila, vicenda bellica nella quale trova la morte Andrea Fortebraccio detto Fortebraccio da Montone (1368-1424), il capitano di ventura perugino che, dopo aver guerreggiato per tutto il centro Italia - e più volte contro la sua stessa città natale – saccheggiando e spargendo terrore e distruzione ovunque passasse, era quasi arrivato a costituire un suo personale dominio su di essa.

La sua abilità in battaglia gli aveva fatto sviluppare una tecnica militare che dal suo nome venne definita braccesca. A tutto questo pose fine un colpo d’ascia alla testa ben evidente nella scena sulla destra, inquadrata dalle due scale appoggiate alle mura e sotto lo sguardo attonito di un cavallo; mentre, sullo sfondo di una successione di bianche e turrite cinte fortificate, separate dal verde del campo di battaglia, due masse di armati combattono un forsennato corpo a corpo sotto le frecce che dardeggiano dall’alto.

Scene in cui si coglie il divertimento per il disegno che può avere un bambino che ancora non ha idea di quale dramma sia veramente la guerra - ed una guerra cruenta come era quella all’arma bianca - e gioca battaglie campali con i suoi soldatini, e poi magari le riproduce disegnandone le alterne vicende con puntuali dettagli fra spade brandite sopra il capo, cavalli impennati, scudi che sembrano stemmi araldici con le insegne delle diverse fazioni... fra lance spezzate ed altri cavalli con frecce piantate nel corpo o atterrati fra il sangue.

Discorso analogo per la Battaglia di Torgiano, comune che sorge a sud di Perugia, alla confluenza del Tevere col suo affluente Chiascio, il cui territorio, ed in particolare la località Castel Grifone, sono ricordati per un'importante battaglia combattuta nel 1367 fra le truppe del Papa Urbano V, guidate dal famoso capitano Giovanni Acuto (John Hawkwood), e le milizie del comune di Perugia guidate dall'Anichino; lo scontro fu fatale per Perugia che perse il dominio dell'Umbria.

È ancora una battaglia non cruenta, quasi una danza, non c’è traccia di sangue, neppure dove si vedrebbe bene, come sulla pavimentazione bianca in primo piano sulla quale stanno i corpi abbattuti di un soldato prono, come se dormisse, e di un cavallo.

Un particolare, quello dei cavalli in primo piano (atterrati o in piedi), che è una costante della mostra.

Monconi di lance ed un’alabarda suggeriscono linee prospettiche che dirigono lo sguardo sul gruppo di combattenti in primo piano: quasi una mischia rugbistica in cui si vedono bene le tensioni contrapposte fra i fanti protesi nella spinta delle loro picche contro la cavalleria, mentre tra i due corpi militari emergono gli occhi degli altri soldati presi in mezzo ed un pugnale che sta per colpire.

Sulla destra un arciere, ben saldo sulle gambe divaricate, tende il suo arco con determinazione concentrata nella mira del solo occhio visibile di un volto seminascosto dall’avambraccio alzato davanti a sé.

Sovrasta la scena il geometrico ovale allungato in orizzontale del verde delle chiome riunite di tre alberi di cui si distinguono però i tronchi. Elemento, questo della vegetazione, che ricorre anche nella parte alta del dipinto, con funzione architettonica ma anche cromatica: di controbilanciamento dei colori giallo-bruni - sempre caldi ed uniformi sotto la luce mediterranea dell’Umbria - e dell’orientamento verticale di torri ed edifici.

A collegare le quattro scene di battaglia, le due sotto con le due sopra le mura (col bianco dell’edificio più evidente che ricorda La distruzione del Tempio di Gerusalemme di Hayez, appena visto in mostra a Milano), una selva di lance ed alabarde che fanno pensare all’intreccio delle bacchette disposte sul piano accavallate le une sulle altre nel gioco degli shangai.

Si torna indietro nel tempo per l’Assedio di Totila. La città di cui non ci viene dato alcun elemento identificativo, ma di cui si vede solo una lontana, massiccia, cinta muraria indicata da un subordinato al re ostrogoto, è Perugia, conquistata nel 548 dopo un assedio di due anni.

Si torna indietro nel tempo per l’Assedio di Totila. La città di cui non ci viene dato alcun elemento identificativo, ma di cui si vede solo una lontana, massiccia, cinta muraria indicata da un subordinato al re ostrogoto, è Perugia, conquistata nel 548 dopo un assedio di due anni.

Sempre l’elemento cromatico connette il dipinto agli altri del ciclo.

Più vivacità si nota nei colori delle tende che riempiono totalmente lo sfondo dietro la selva di lance ed insegne rette dall’esercito barbaro rivestito di pelli e con copricapi ornati da corna.

È curiosa la presenza di un bue il cui bianco spicca portando luce nella composizione.

È curiosa la presenza di un bue il cui bianco spicca portando luce nella composizione.

Non ci è noto se oltre a quello cromatico abbia anche un significato preciso nella vicenda: forse era destinato ad un sacrificio beneaugurante per le sorti della battaglia?

Accanto al dipinto finito, di quest’opera è in mostra anche il bozzetto preparatorio col quale ha una buona corrispondenza.

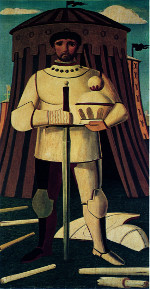

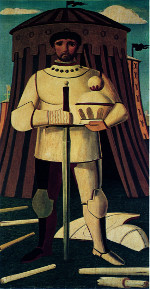

In bianca armatura ci si presenta Niccolò Piccinino: condottiero che comincia la carriera di soldato di ventura a servizio di Braccio da Montone, alla cui morte subentrò nel comando della sua “condotta”.

In bianca armatura ci si presenta Niccolò Piccinino: condottiero che comincia la carriera di soldato di ventura a servizio di Braccio da Montone, alla cui morte subentrò nel comando della sua “condotta”.

Solido come uno dei robots guerrieri dei cartoni animati giapponesi degli anni ’70 (tipo Jeeg Robot d’acciaio, Mazinga Z o Goldrake), le gambe diritte ed allargate in una solida postura, reggendo nelle mani l’elmo e lo spadone piantato a terra davanti a sé - fra parti di corazza e le immancabili lance spezzate – nonostante lo sguardo un po’ attonito sembra dire a chi guarda: “Io non ho paura di nessuno!”.

Cromaticamente la figura emerge dallo sfondo viola di una tenda da campo, dello stesso colore della sua gamba destra: colore che circola nei dettagli dell’armatura come un filo conduttore che le conferisce unità nell’ambito di una composizione in equilibrio fra l’evidente ricerca di simmetria e l’esplicita volontà di contraddirla utilizzando gli altri elementi che vi compaiono (come le piccole tende e le nubi sullo sfondo).

C’è sempre almeno un punto di luminosissima luce bianca in tutte le opere in mostra. Nella Cattura di san Francesco d’Assisi, serve a far emergere il protagonista identificandolo nel personaggio al centro, stretto fra i nemici: uno dei quali gli afferra lo scudo, mentre l’altro gli stringe il braccio sinistro per strappargli la spada ed un terzo, a cavallo, serra il collo della cavalcatura impennata del prigioniero.

C’è sempre almeno un punto di luminosissima luce bianca in tutte le opere in mostra. Nella Cattura di san Francesco d’Assisi, serve a far emergere il protagonista identificandolo nel personaggio al centro, stretto fra i nemici: uno dei quali gli afferra lo scudo, mentre l’altro gli stringe il braccio sinistro per strappargli la spada ed un terzo, a cavallo, serra il collo della cavalcatura impennata del prigioniero.

Storicamente l’episodio si è verificato durante la battaglia di Collestrada contro i Perugini. La nostra guida spiega che Fiume usa prospettive spaziali, un’espressione di cui ci sfugge l’esatto significato.

Quello che non si può fare a meno di notare sono i tre nuclei principali dai quali l’opera è costituita suddividendo geometricamente lo spazio con la “forbice” disegnata dalle due diagonali delle lance che si apre sulla destra.

Al loro interno si colloca la vicenda che dà il titolo al dipinto ed il senso della prigionia è reso dall’affollamento di armati e cavalli (fra i quali ogni spazio è saturato anche con i corpi dei caduti su cui si avventano i vincitori) ma, soprattutto, dalla gabbia di lance sopra e fra le quali sventolano variopinti stendardi.

Il primo piano è occupato da due guerrieri abbattuti, sempre proni e col volto nascosto verso terra: sono allungati in direzioni diametralmente opposte e di essi sono resi particolari come le dita rattrappite delle mani o gli speroni di uno dei due.

A terra, le solite lance spezzate disegnano linee di forza che suddividono lo spazio indirizzando lo sguardo secondo allineamenti, anche incrociati fra loro, che movimentano la staticità della scena. In tutto questo (come del resto nei dipinti già descritti) è evidente, anche con puntuali citazioni, l’omaggio ai pittori del ‘400 come Paolo Uccello (si veda ad esempio il trittico del 1438 dedicato alla Battaglia di San Romano) ed il divertimento di Fiume nel dipingere i dettagli della scena e degli oggetti.

A terra, le solite lance spezzate disegnano linee di forza che suddividono lo spazio indirizzando lo sguardo secondo allineamenti, anche incrociati fra loro, che movimentano la staticità della scena. In tutto questo (come del resto nei dipinti già descritti) è evidente, anche con puntuali citazioni, l’omaggio ai pittori del ‘400 come Paolo Uccello (si veda ad esempio il trittico del 1438 dedicato alla Battaglia di San Romano) ed il divertimento di Fiume nel dipingere i dettagli della scena e degli oggetti.

Come, sulla sella in primo piano, la decorazione dell’arcione, ovvero la sua parte che serviva al cavaliere come schienale e come appoggio sul quale sedersi quando cavalcava caricando a “lancia in resta”. Da essa deriva il vocabolo “disarcionare” riferito al cavaliere che nello scontro con l’avversario veniva fatto cadere da cavallo.

Come, sulla sella in primo piano, la decorazione dell’arcione, ovvero la sua parte che serviva al cavaliere come schienale e come appoggio sul quale sedersi quando cavalcava caricando a “lancia in resta”. Da essa deriva il vocabolo “disarcionare” riferito al cavaliere che nello scontro con l’avversario veniva fatto cadere da cavallo.

Passando infine agli edifici, Luciano Fiume ci suggerisce che la loro costruzione rimanda quasi alla pittura tonale di Morandi e ci fa osservare che, sulla sinistra, c’è una prospettiva, popolata da armati che si allontanano dal campo di battaglia.

Espediente che serve bene lo scopo di dare profondità all’opera. Idea pensata proprio durante la sua realizzazione visto che manca nel bozzetto preparatorio.

Dopo la versione “soldato”, in mostra ritroviamo Francesco anche rivestito del saio da poverello di Assisi. Si tratta di una delle due opere di soggetto sacro che ci sono proposte in questa occasione. L’altra è San Benedetto da Norcia, anch’egli in veste da frate.

Dopo la versione “soldato”, in mostra ritroviamo Francesco anche rivestito del saio da poverello di Assisi. Si tratta di una delle due opere di soggetto sacro che ci sono proposte in questa occasione. L’altra è San Benedetto da Norcia, anch’egli in veste da frate.

Giovane il primo, che ci guarda diritto in viso mentre mostra la ferita sul costato, vecchio il secondo, con gli occhi leggermente rivolti verso l’alto e le dita, appena visibili fra le maniche del saio, strettamente intrecciate sulla corona del rosario: lo strumento che gli permette di soggiogare il demonio in forma di drago che domina schiacciandolo a terra sotto i suoi piedi.

Principale evidenza che differenzia le due opere è l’ambientazione. San Francesco ha alle spalle una compatta panoramica urbana fatta di edifici addossati gli uni agli altri, con torrette merlate, logge colorate, piccole finestrelle difensive e finestroni a colonnine di appartamenti nobiliari. Il tutto con una prospettiva centrale ed elevato sopra il loggiato che si apre su una piazza pavimentata a lastre allungate bianche e nere.

Colori che si riconoscono ancora come un pentimento sotto il piano sul quale si trova San Francesco: sopraelevato, per allontanarlo dallo sfondo al quale sembra quasi addossato e giustificarne le dimensioni “sproporzionate”.

San Benedetto, invece, è inserito in un paesaggio naturale in cui la coda del drago-demonio sembra quasi una strada che discende sinuosa nella valle sottostante verso i prati ed i campi coltivati.

San Benedetto, invece, è inserito in un paesaggio naturale in cui la coda del drago-demonio sembra quasi una strada che discende sinuosa nella valle sottostante verso i prati ed i campi coltivati.

Sulla sinistra, in lontananza, è una città arroccata su un monte che ha tutta l’aria di essere la città natale del Santo dietro il quale sta l’elemento più rilevante per la sua dimensione, che occupa buona parte del quadro, e per il colore bianco, che serve al pittore per far risaltare la figura di Benedetto.

Si tratta di una montagna la cui forma, molto particolare, fa sospettare che si tratti di un rilievo non di fantasia ma realmente esistente. Leggendo la biografia del santo apprendiamo infatti che in giovane età, dopo aver lasciata Roma disgustato per la vita dissoluta che vi si svolgeva, si ritirò nella valle dell’Aniene ed arrivò, infine, a Subiaco. Qui il monaco Romano lo rivestì degli abiti monastici e gli indicò, come luogo in cui ritirarsi per dedicare la sua vita a Dio, una grotta impervia del Monte Taleo che sorge nei pressi della cittadina laziale e col quale, pertanto, con qualche ragionevole fondamento possiamo ritenere di identificare la montagna dipinta da Salvatore Fiume.

La figura di San Francesco porta alla memoria di Luciano Fiume il ricordo del soggiorno nella città di Assisi quando la sua famiglia abitava una casa in affitto ed il padre andava ogni giorno "a vedere Giotto" nella Basilica di San Francesco, ed in pellegrinaggio ad Arezzo ad ammirare il ciclo delle storie della Croce dipinte da Piero della Francesca. Ricorda che aveva ritagliato una carta che gli permettesse di non farsi distrarre lo sguardo dall’insieme dell’opera ed isolare i dettagli che “mostrava alla mamma assieme alla quale guardava sempre le opere”. Un riferimento familiare che suscita nei presenti la domanda “Cosa vuol dire essere figlio di un artista?”. Ad essa Luciano Fiume risponde che “È un’esperienza senz’altro unica, ma anche normale, io non so cosa provano gli altri, e questa è l’esperienza della mia famiglia”.

Riprendendo il percorso espositivo, il dipinto successivo è il racconto per immagini di una tragica vicenda della storia di Perugia: la Congiura dei Baglioni. Rinviando i più curiosi al Dizionario Biografico Treccani per districarsi fra le complicate vicende delle diverse fazioni che si contendevano la signoria di Perugia e che hanno portato all’episodio, ci limitiamo qui a ricordare che si trattò di un regolamento di conti interno alla stessa famiglia Baglioni con l'obiettivo di sterminare il ramo della famiglia discendente dal capostipite Malatesta.

Fu messo in atto nella notte fra il 14 e il 15 luglio del 1500, durante una festa di nozze, e vi vennero trucidati proprio lo sposo, Astorre Baglioni, ed il padre Guido, signore di Perugia assieme al fratello Rodolfo. Seppure malato, assieme al figlio Giampaolo ed al nipote Gentile, Rodolfo riuscì a fuggire ed a raggiungere i propri armati fuori città, alla testa dei quali, assieme a Troilo - altro suo figlio, rientreranno in Perugia a loro volta soffocando nel sangue la rivolta ordita dagli spietati tirannicidi, fra i quali Carlo Baglioni, detto il Barciglia - pronipote di Rodolfo e Guido - e, soprattutto, Grifonetto.

Di quest’ultimo Oscar Wilde scrisse:

«... Grifonetto Baglioni col suo giustacuore trapunto, il berretto gemmato e i ricci in forma di acanto, che uccise Astorre con la sposa e Simonetto col suo paggio, e che era di una tale bellezza che quando giacque morente nella piazza gialla di Perugia coloro che l'avevano odiato non potevano trattenere le lacrime e Atalanta, che l'aveva maledetto, lo benedisse.»

(Il ritratto di Dorian Gray, Capitolo XI)

Le cronache del tempo raccontano, infatti, che Grifonetto venne ucciso all'altezza dell'attuale via Oberdan, proprio dove iniziano le scalette di Sant'Ercolano, e che sua madre, Atalanta Baglioni (nipote di Malatesta I capostipite della famiglia), corse in piazza e trovò ancora in vita il figlio che, prima di morire, chiese perdono per sé e per i suoi assassini.

Le cronache del tempo raccontano, infatti, che Grifonetto venne ucciso all'altezza dell'attuale via Oberdan, proprio dove iniziano le scalette di Sant'Ercolano, e che sua madre, Atalanta Baglioni (nipote di Malatesta I capostipite della famiglia), corse in piazza e trovò ancora in vita il figlio che, prima di morire, chiese perdono per sé e per i suoi assassini.

Per commemorarlo Atalanta commissionò un'opera pittorica per la chiesa di San Francesco al Prato, realizzata da Raffaello in cui lei e Grifonetto venivano rappresentati nella deposizione di Cristo, sistemata nella cappella di San Matteo, loro luogo di sepoltura.

Non a caso Grifonetto è raffigurato nel giovane che regge le gambe di Cristo ed è il vero protagonista del dipinto.

Ed è questa la scena che Salvatore Fiume dipinge, facendo grande uso proprio del giallo citato da Wilde.

Una scena statica in cui i volti hanno la fissità di quelli di Piero della Francesca e tutto è come “pietrificato” per esprimere il dolore attonito della madre e della donna in rosso alle sue spalle; consolata dagli altri personaggi che l’attorniano: pregando a mani giunte o stringendo le sue fra le proprie, come fa la donna velata di nero.

Nel gruppo dei tre cavalieri in primo piano sulla sinistra - forse Giampaolo, Gentile e Troilo Baglioni: i restauratori del potere ed uccisori di Grifonetto (deduzione che ricaviamo dallo sguardo di Atalanta verso di loro) - Luciano Fiume vede un omaggio del padre a Piero della Francesca.

Fa infatti notare ai presenti che nella sua Resurrezione di Sansepolcro sono dipinti quattro soldati ma si vedono le gambe soltanto di tre di essi, un paio di gambe servono quindi a due personaggi.

Allo stesso modo Salvatore Fiume lascia intendere che anche qui i cavalli siano tre… ma per il terzo manca lo spazio fisico, se ne vede solo la testa e le zampe visibili sono in una posizione improbabile.

Un ruolo importante nel dipinto è poi svolto dalle architetture che uniscono i tre gruppi di persone: i “vendicatori” a cavallo, i famigliari del caduto e le piccole figure radunate sulla balconata del palazzo sullo sfondo: strette l’una all’altra per farsi forza in mezzo alle violenze che percorrono la città, e ciononostante curiose di assistere a quello che succede scambiandosi impressioni mentre indicano verso il basso.

Un ruolo importante nel dipinto è poi svolto dalle architetture che uniscono i tre gruppi di persone: i “vendicatori” a cavallo, i famigliari del caduto e le piccole figure radunate sulla balconata del palazzo sullo sfondo: strette l’una all’altra per farsi forza in mezzo alle violenze che percorrono la città, e ciononostante curiose di assistere a quello che succede scambiandosi impressioni mentre indicano verso il basso.

Ultime note curiose sono le ombre dei simboli araldici in bronzo che si stagliano sulla facciata del palazzo - le uniche ombre presenti nel dipinto - e l’unico elemento in movimento: il cavallo in fuga in fondo a sinistra.

Un piccolo dettaglio al quale nel bozzetto, schizzato velocemente in bianco e nero, l’artista dà invece più importanza mostrandone anche il cavaliere.

Interessante notare, da una foto che lo ritrae all’opera su questo quadro, che Fiume dipingeva da sinistra verso destra.

Dopo averlo visto soccombere in battaglia, vediamo ora Andrea Braccio Fortebraccio da Montone anche in posa frontale (col nome ben visibile sulla sella sulla quale appoggia il piede per dare movimento alla composizione, con scelta differente dalla fissità già osservata in Piccinino).

Dopo averlo visto soccombere in battaglia, vediamo ora Andrea Braccio Fortebraccio da Montone anche in posa frontale (col nome ben visibile sulla sella sulla quale appoggia il piede per dare movimento alla composizione, con scelta differente dalla fissità già osservata in Piccinino).

Rispetto al bozzetto (la terza immagine dall'alto di questo articolo), nella versione definitiva Fiume gli fa grazia dell’ascia "piantata" in testa (che ricordiamo nell’assedio dell’Aquila) a ricordarci da vicino l'iconografia dei santi nella pittura sacra, quando è normale trovarli accompagnati dagli strumenti del martirio.

Qui, in particolare, ci vengono in mente le pietre sul capo di Santo Stefano e la mannaia che uccise il domenicano Pietro da Verona.

Sul cimiero dell’elmo si erge, imponente il grifone, lo stemma di Perugia, forse proprio la città murata che riempie lo sfondo nella parte bassa del dipinto.

Cromaticamente tutti i toni sono sul rosso mattone, per far emergere la lucentezza della corazza. Infine va notato che il volto, che definiremmo “omerico”, del condottiero presenta una grande somiglianza col più noto ritratto che abbiamo di lui.

Ultimo soggetto della serie umbra, la Battaglia dei sassi, è il dipinto che personalmente più ci è piaciuto della mostra. Si riferisce alla “litomachia”, un cruento gioco per temprare i giovani di Perugia che - mentre altrove oggi si combattono battaglie lanciandosi dolci, cioccolatini, caramelle o arance…- in onore di san Ercolano, dal primo di marzo e per tutte le giornate festive di primavera, suddivisi in contrade si sfidavano a colpi di pietre.

Il “gioco” era davvero molto cruento, ma la regola - da tutti condivisa - prevedeva che si dovessero accettare senza desiderio di vendetta non solo il ferimento ma anche la morte di chi vi prendeva parte. Morte alla quale era condannato chi, oltre a violare la regola secondo la quale né i combattenti né il pubblico dovevano portare armi da taglio come coltelli, pugnali e spade, ne avesse fatto addirittura uso.

Gli armati qui hanno le sagome semplificate delle “Tartarughe ninja” e sono suddivisi nelle formazioni dei "leggeri", i lanciatori, o dei soldati pesantemente corazzati ed imbottiti di protezioni, i "gravi".

Gli armati qui hanno le sagome semplificate delle “Tartarughe ninja” e sono suddivisi nelle formazioni dei "leggeri", i lanciatori, o dei soldati pesantemente corazzati ed imbottiti di protezioni, i "gravi".

Dettagli sempre curiosi sono le rappresentazioni dei movimenti: come quello, sulla sinistra, del sasso in partenza dalla fionda mentre altre sono nella fase di pre-lancio.

Oppure le braccia incrociate a proteggere il capo di un soldato a terra e quelle sollevate coi proiettili in pugno da scagliare a mano libera.

Il tutto sotto gli occhi del pubblico assiepato nella piazza del Sopramuro ed affacciato dal bastione che sovrasta il terreno sottostante: espressamente definito Campo Battaglia. Ai lati invece, agitati dal vento, ondeggiano gli stendardi sui quali è ben evidente anche lo stemma di una pietra fissata ad una catena.

Ma l’elemento che più colpisce, fra i verdi sempre presenti che si richiamano l’un l’altro, è il fitto volo di proiettili lapidei, quasi privi di gravità, come fossero una fascia di meteoriti nello spazio, e privi di ombra che, invece, i sassi a terra hanno.

L’ultima opera in mostra ne costituisce l’intera seconda parte. Si tratta di Italia mitica, un dipinto lungo 15,30 metri ed alto 2,80 realizzato per la nave Giulio Cesare nel 1950.

In quegli anni Salvatore Fiume si era trasferito a lavorare a Canzo (CO) in una ex filanda (oggi visitabile) e qui l’aveva raggiunto Giò Ponti per proporgli la commissione dopo aver visto il suo "Trittico" alla Triennale.

Un secondo analogo, monumentale, dipinto – ancora più grande di questo - lo dipingerà per l’Andrea Doria, purtroppo affondata. Il relitto non è inabissato a grande profondità per cui potrebbe anche essere recuperabile ma l’operazione sarebbe pericolosa a causa di possibili crolli e, del resto, l’opera è ormai danneggiata irreversibilmente.

In compenso Italia mitica è a sua volta un inaspettato ritrovamento.

Gli stessi figli di Fiume fino a poco tempo fa non erano a conoscenza di dove si trovasse. Dopo il disarmo della nave che la ospitava, l’opera fu acquistata dalla famiglia di mobilieri Cassina di Meda e si trovava smontata in un magazzino.

Per il suo soggetto era coerente col tema della mostra ma si poneva il problema di trovare uno spazio adeguato, poi individuato nel Serrone della Reggia Reale di Monza: proprio il posto giusto dove montarla.

Per il suo soggetto era coerente col tema della mostra ma si poneva il problema di trovare uno spazio adeguato, poi individuato nel Serrone della Reggia Reale di Monza: proprio il posto giusto dove montarla.

Anche questo dipinto, come gli altri fin qui descritti, è un omaggio all’arte italiana del ‘400: si tratta, infatti, di una città rinascimentale idealizzata in cui si richiama lo stile di Masaccio. Sono tre scene separate dalle sagome delle aperture di accesso alle sale adiacenti a quella nella quale era collocata. Ci sono cavalli ed alabarde ma le scene sono pacifiche, del resto abbiamo già visto che le battaglie di Salvatore Fiume sono stilizzate, sublimate.

Ritroviamo anche i colori della collezione umbra: il rosso mattone dà unità e coerenza a tutto sui profili degli edifici. E, di nuovo, non mancano i verdi, usati anche per un cavallo. La cosa non ci deve stupire perché all’artista non interessa la pura verosimiglianza.

Ne sono riprova la mongolfiera sulla sinistra e la sfera collocata proprio in testa ad una figura sulla destra. Non hanno particolari valori emblematici, ci spiega Luciano Fiume, sono semplici espedienti: per riempire un vuoto l’una, ed alzare la figura l’altra. Spesso nei dipinti crediamo di vedere tante cose con chissà quali significati ed invece sono necessità compositive, o magari anche divertimenti dell’artista che - perché no? – magari semplicemente gioca a pensare cosa si inventeranno i critici per “giustificare” l’invenzione!

APPENDICE

Quale associazione può vantare di avere il logo disegnato da un artista di fama internazionale?

Quale associazione può vantare di avere il logo disegnato da un artista di fama internazionale?

A quanto ne sappiamo nessuna all’infuori del Gruppo Naturalistico della Brianza di Canzo (CO).

E l’autore di questa elegante sintesi fra la montagna dei Corni di Canzo, il lago di Como, praterie fiorite ed un cervo sul cui palco stanno appollaiati gli uccelli è proprio Salvatore Fiume.

Un aspetto importante della sua personalità era infatti la sua generosa partecipazione alla vita sociale.

Risiedendo a Canzo vi conobbe Giorgio Achermann, geologo, giornalista ed ambientalista svizzero fondatore del Gruppo Naturalistico della Brianza, su invito del quale disegnò il logo descritto.

Per divulgare questa vicenda, non nota a tutti i soci, la sezione di Cusano Milanino dell’associazione ha perciò organizzato una visita alla mostra sopra raccontata, approfittando della disponibilità dei figli dell’artista che hanno fatto da guida ad un buon numero di essi.

Il piacevole connubio fra le passioni per l’arte e la natura ha determinato l’ottima riuscita dell’iniziativa: apprezzata da tutti e che, oltre ad aver suscitato l’adesione di alcuni nuovi soci, ha posto le premesse per ulteriori occasioni di conoscenza del Maestro già in programma.

Si potranno così apprezzare altre 13 sue opere, donate alla Regione Lombardia dai figli Laura e Luciano ed esposte in permanenza nello Spazio Fiume di Palazzo Lombardia, mentre è già stato effettuato un sopralluogo nel Palazzo di Giustizia di Milano dove si trovano altri due suoi dipinti.

Ma l’appuntamento più imminente è, in concomitanza con l’assemblea dei soci, la visita alla Filanda di Canzo (aperta anche ad amici e conoscenti: costo € 10 € per adesioni umberto-guzzi@tiscali.it).

In considerazione del legame con l’associazione, Laura Fiume ha annunciato che i soci partecipanti riceveranno in omaggio il poster raffigurante la Battaglia dell’Aquila.

Io mi riempio di gioia e accetto il sacrificio di dipingere, perché dipingere, almeno per me, è faticosissimo. Se penso ad altro, qualunque cosa essa sia, finisco assai presto per annoiarmi ed anche per rattristarmi. Perciò vivo completamente chiuso nell’amore del mio lavoro... Ciò mi dà tanta gioia e tanta soddisfazione che, alla vita, non oso chiedere di più.

I tempi della storia dell’arte si mescolano così bene nella mia mente che i millenni finiscono per formare una unica epoca senza data.

La lettura del disegno è fra le più affascinanti fra quante trattano lo studio dell’animo umano e dell’arte. Un disegno, infatti, può rivelare vizi, forze, virtù e debolezze dell’autore meglio di qualsiasi confessione scritta.

La storia dell’Arte è quell’innesto delle conquiste degli uni nell’arte degli altri. E lo studio della storia dell’Arte è quel lavoro che si fa per capire quanto vi è dell’opera degli uni nelle conquiste degli altri. Ad esempio: scoprire che lo stesso movimento di una mano, in una scultura greca, è passato in una statua del Trecento, poi in un dipinto del Quattrocento, poi in una scultura del Cinquecento e in altre del Seicento del Settecento dell’Ottocento, subendo variazioni nello stile e mantenendone intatto lo spirito, è un modo di vedere dentro alla storia dell’Arte.

In Sicilia si preferisce non fare le cose ma dirle, fingendo d'averle fatte; e la soddisfazione di dirle è maggiore di quella che altrove si prova facendole.

Salvatore Fiume